材料一 《邑志》云:“唐武德中,镇民陶玉者,载瓷入关中,称为假玉器,且贡于朝。于是昌南瓷名天下。”……宋景德年,始置镇,奉御董造,因改名景德镇。……共计一环工方,过手七十一,方克成器。……仿古法先,花样品式,咸月异岁不同矣。……业制陶器,利济天下,行于九域,施及外洋。

——清嘉庆蓝浦著、郑廷桂补辑《景德镇陶录》

材料二 明万历三十四年萧近高说:“(景德)镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人。”清代唐英在《陶冶图说》中也记载了当时的实况:“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百座,工匠人夫不下数十万,籍此食者甚众。”

请回答:

(1)根据材料一,概括唐宋时期景德镇制瓷业发展的特点。

(2)材料二反映出明清时期景德镇的制瓷业中出现了哪些现象?据材料及所学知识说明其产生的原因。

材料一 (北宋)开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、萘等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——樊树志《国学十六讲》

材料二 老农锄水子收禾,老妇攀机女掷梭。苗绢已成空对喜,纳官还主外无多。

——(南宋)华岳《田家其三》

材料三 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料四 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”

(1)据材料一概括北宋城市商业发展的表现。不能照抄原文

(2)据材料二归纳当时手工业经济发展的特点。

(3)据材料三概括明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(4)“18世纪的康乾盛世……实则正在滑向衰世凄凉”,你是否同意这一观点并从经济史的角度简单说明理由。

材料一:从汉至明清甚至近代,中国传统的农业耕作虽处在进步中,但一直变化幅度不大。具体而言,犁和铧无论在形制、种类还是质地上改进都比较大,但就主要耕作形式而论,自汉到近代没有什么根本不同。

——齐涛《中国古代经济史》

材料二:土地被视为最受青睐的财富,大概不仅反映了人们所公认的真理,即土地可以永存不灭,而且还反映了一种实际需要。司马迁有一段详细的讨论,探讨了从事贸易活动的一般理论,他的基本思路就是强调粮食供求关系的重要,当时的人是将粮食视为基本商品的。……因此,对工商业发展所施加的遏制,不仅降低了非农业活动吸收剩余劳动力的能力,而且还驱使资本转而购买土地这一农业发展最基本的资源。

——许倬云《汉代农业》

材料三:万历前后,潞王在湖广有田四万顷,福王在河南、山东、湖广等地有田二万顷,其他藩王都占有大量土地。官僚、地主占有土地也十分惊人。江南有的“豪家田至七万顷,粮至二万”。大官僚严嵩、徐阶各有田二十多万亩。其他万亩、千亩的地主,数不胜举。

——傅衣凌《明清社会经济史论文集》

材料四:依据马克思主义社会发展学说来考察中国古代社会,可以看到,至明代中后期,古代封建社会业已高度成熟,在明成化、弘治与正德年间(15世纪中叶至16世纪初叶),向近代社会转型的苗头已经出现;明嘉靖年间至明末(16世纪初叶至17世纪中叶),新的近代社会因素更为普遍而显著地增长起来,向近代社会的转型开始启动。……因而,各种新因素纷纷出现的明代后期显然就成为中国早期近代化的开端。

——张显清《中国早期近代化的开端》

(1)指出材料一中国传统农业的“主要耕作形式”是什么,始于何时?对当时农业发展产生了怎样的影响?并概述这一耕作形式“自汉到近代没有什么根本不同”的主要原因。

(2)指出材料二反映的经济政策及其根本目的,并根据材料二分析该政策产生的影响

(3)针对材料三反映的现象,指出中国古代统治阶级所采取的措施及其结果。

(4)根据材料二和所学知识,指出促使明代后期成为中国早期近代化开端的新因素。

4 . 下列材料,回答问题。

材料一古先圣王之所以导其民者,先务于农。民农非徒为地利也,贵其志也。民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊。民农则重,重则少私义,少私义则公法立,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙则死处而无二虑。舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。民舍本而事末则其产约,其产约则轻迁徙,轻迁徙,则国家有患,皆有远志,无有居心。民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是。

——《吕氏春秋·上农》

材料二有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料三史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉。”

(1)材料一体现了什么经济政策?根据材料并结合所学知识分析这种政策对中国社会产生了什么影响。

(2)根据材料二,宋元时期的“新型经济”指什么?结合所学知识指出“泛起‘微澜’”的表现。

(3)根据材料三,指出明清时期城市经济的发展和唐宋相比有着怎样的突破性变化。并据此谈谈你对材料三观点的理解。

材料一:春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。

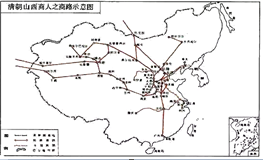

材料二:著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料三:生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

(1)材料一反映了中国古代的什么生产经营方式?结合材料概括这种生活方式的特点。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(3)材料三反映了是怎样看待商业和农商关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

材料一 以海外之有余,补内地之不足,内地无足轻重之物,载之番境皆为珍品。是以沿海居民操作小巧技艺及女工针绣,皆于洋船行销,岁收入番岛银洋货物百十万入我中土……

——《中国古代经济史纲》

材料二 南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。……即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹至远之无方,故有四五千斤所造之洋船,系维朽蠹于断港荒岸之间。……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——《论南洋事宜》

材料三 夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

——《海防纂要》卷七

请回答:

(1)根据上述材料概述对外贸易的有益之处。

(2)根据上述材料分析海禁政策的原因及其危害。