材料一 宋代的领导地位源于一系列的因素,从技术上的发明、从普遍的教育到对宗教和各种哲学思想的宽容。……上一个1000年的中国,是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——摘编自乔纳森·斯彭斯《新闻周刊》

材料二(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的海外贸易……在人民日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺技术各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——摘编自谢和耐(法国)《南宋社会生活史》

材料三 明清时期,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一、二并结合具体史实,指出宋代在文化领域具有“领导地位”的主要表现并说明宋代中国“现代化的程度令人吃惊”在商业方面的主要表现。

(2)依据材料三并结合所学知识,概括明清时期中国商品经济发展的新现象。并分析阻碍明清资本主义萌芽发展的主要因素。

材料一 (苏州)郡城之东,皆习机业,工匠各有专能。匠有常主,计日受值。无主者,黎明立桥以待。……机房工作减,此辈衣食无所矣。

——《苏州府志》

材料二 在讲述清末的中国经济时,我们注意到在1895至1913年间,至少有549家利用机械动力的制造业和矿业企业是由中国民间和半官方创办的。这些企业的创业资本达120288000元。

——费正清《剑桥中华民国史》

材料三 现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏州地区的出现的新的经济现象,并分析它出现的经济原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括在1895—1913年间,民族工业发展的概况及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析在新中国初期,为了改变这一现状所采取的措施及效果

(4)国家发展离不开经济进步,根据上述材料并结合所学知识,为我国当下经济发展提出三条可行性建议。

盐是人类不可缺少的生活必需品,贫贱富贵,男女老少,人人必需。自秦蜀守李冰识脉穿井,封建政府就控制,垄断井盐,为其政治、经济利益服务。

材料一 (武帝元狩四年,公元前119年)冬,有司言:“县官(国家,下同)用度太空,而富商大贾冶铸、煮盐,财或累万金,不左国家之急……”“……诏禁民敢私铸铁器,煮盐者……没入其器物。”

——司马光《资治通鉴》卷19

材料二 郡国多不便【于】县官【所】作铁器苦恶,价贵,或强令民买之……

——杜佑《通典·食货十》

材料三 令郡国举贤良文学之士,问以民间疾苦,教化之要。皆对曰:“愿罢盐铁酒榷均输官(盐铁酒专卖机构),毋与天下争利,示以俭节,然后教化可兴。”御史大夫桑弘羊则以为:“此国家大业,所以制四夷、安边足用之本。往者豪强之家,得管山海之利,采石鼓铸煮盐,一家聚众或至千余人。大抵皆放流之人,远去乡里,弃坟墓,依倚大家,相聚深山穷泽之中,成奸伪之业……今纵人于权利,罢盐铁以资强暴,遂其贪心,众邪群聚,私门成党,则强御日以不制,并兼之徒奸形成矣。盐铁之利,佐百姓之急,奉军旅之费,不可废也。”

——杜佑《通典·食货十》

(1)结合以上三则材料简述汉武帝时期采取的盐铁政策,并说明它的利弊。

材料四 井盐是促进宋代四川经济繁荣和商品发展的重要因素

四川井盐所创造的物质财富,按南宋初年年产六千万斤,斗米斤盐计算,可折合六百万石米,解决近百万人的饭食问题。而宋代四川人口最高数,为绍兴三十二年(1162年)的二百六十四万余户,七百五十一万余口(注:《朝野杂记》甲集卷17)。

文同在《丹渊集》卷三四,《奏为乞差京朝官知井研县事》中说,井盐县的“豪者一家至有一、二十井,其次亦不减七、八”,“每家须役工匠四、五十人至二、三十人”。煮盐所需柴薪,仅陵井盐每年就要三十八万余束,须仁寿等四县百姓供应,更大大超过了煮盐工匠的人数。此外,遍布全川的运输和出卖井盐的商人,盐贩和脚夫,其数也不会少于生产盐井的工匠。总上三种直接间接从事井盐生产和经营的劳力应不少于三、四万人。

富顺监产盐,致“邦赋弥崇,人以是聚,国以是富”,“百姓得其富饶”,商派辐辏,成为“奠梁蜀之东,为水陆之会”(注:《舆地纪胜》卷167。)。大宁监产盐,“一泉之利,足以奔走四方”。(注:《舆地纪胜》卷181。)使地处深山绝壁,乱石萦绕,僻在夔峡,土地所产不及他郡的夔州,成为川东最富之地。

(2)根据以上材料概括宋代井盐促进四川经济发展的表现

材料五 四川货殖最巨者为盐……大盐厂如犍、富等县,灶户、佣作、商贩各项,每厂之人以数十万计,而沿边之大宁、开县等厂,众亦以万计。

——严如煜《三省边防备览》卷十

(富荣盐场)担水之夫约有万……盐船之夫其数倍于担水之夫。担盐之夫又倍之……盐匠、山匠、灶头,操此三艺者约有万……以巨金业盐者数百家。

——李榕《十三峰书屋文稿》卷一

(大宁县)工匠外来者多,平日无事,不足以养多人……至盐场筒、灶工丁逾千人,论工受值,足羁縻之

——光绪《大宁县志》卷一

其人有司井、司牛、司篾(竹皮,薄竹片)司梆、司漕、司涧、司锅、司火、司饭、司草;又有医工、井工、铁匠、木匠……

——温瑞柏《盐井记》

(3)根据以上材料概括清代四川井盐业的特点

材料一 明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物。明朝后期,嘉兴所辖濮院镇“机杼之利,日生万金”,吴江的盛泽镇“居民稠广,俱以蚕桑为业。男女勤,络纬机杼之声,通宵彻夜,仅丝绸牙行,约有千百余家”。江南官营织机有3500台,民间已超过万台。明后期废除了匠户和役制度,丝绸机户有机会积累原始资本,扩大生产,机户郑家就有“织帛工及丝佣各数十人”。

——摘编自李绍强、徐建青《中国手工业经济通史·明清卷》

材料二 从18世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明代江南丝织业发展的表现,并分析其发展的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

材料一 蝗灾是我国古代仅次于水旱灾害的自然灾害。徐光启认为,蝗灾的破坏性比水旱灾害更为强烈。早在殷商时代,我国就有了世界上最早的蝗灾记录。中国古代蝗灾的发生呈现不断增多的趋势。从公元前8世纪到公元2世纪,蝗灾的发生次数相对较少。公元2世纪达到第一个高峰,共发生21次,平均5年发生一次。从公元9世纪开始,蝗灾发生的频率越来越高,到公元14世纪又达到一个高峰,共发生38次,平均3年发生一次。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 中国历代政权对粮食安全问题是相当重视的,而且有一系列制度对粮食安全进行保障从土地政策来说,汉代早期,政府曾给无业流民发放林地,供其耕种、安居;从经费支持来说很多朝代都有减免赋税的政策,并发放贷款给农民购买耕牛、种子等农用品;从技术来说,政府组织编写图书来推广农业技术、发展水利等。从土地到资金到技术,政府都推出了保障粮食安全的措施。特别难得的是,在传统自然经济时代,政府就开始有意识地对粮食市场进行调节和干预。在丰年,以平价收购粮食进行储备,到荒年以较低的价格出售给农民,以平抑危机。

——摘编自洪蔚《古代中国的粮食安全与危机》

(1)根据材料一,概括中国古代蝗灾的特点,并结合所学知识谈谈蝗灾对中国古代统治的危害。

(2)根据材料二,归纳古代中国历代政权重视粮食安全的表现。

材料三 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明代南直隶松江府棉纺织业发达,所需棉花多赖北方通过运河供给;安徽芜湖的浆染很有名,所用的原料则来自福建。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。明清时期,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

——摘编自许涤新.吴承明主编《中国资本主义发展史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出明清之际手工业发展的特点。

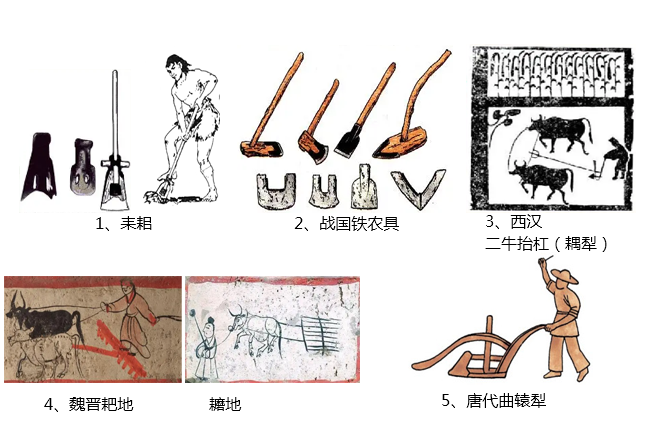

材料一 中国古代农具的发展变化

(1)根据材料一,概括中国农业生产工具的发展趋势,分析其对中国古代农业发展的作用。

材料二 新石器时代,关中平原和中原地区已出现农耕活动。战国时期,铁农具的使用和商鞅变法奖励农垦的政策,增加了耕地面积和粮食生产量,关中平原由此最早获得“天府”的誉称。郑国渠建成,关中为沃野,无凶年,“秦以富强,卒并诸侯”。据司马迁记载,秦汉时关中财赋占天下十之六。

东汉末年以来,中原战乱,人民“避地江南甚众”,带去了先进的技术。使江南地区成为农业发达区。安史之乱发生后,中原人口又大批南迁。韩愈说:“当今赋出天下,江南居十九。”宋朝时出现的“苏湖熟,天下足”的现象。

进入明代后,原先曾经以天下粮仓闻名的苏州、湖州及其周边地区,“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,民之米谷向藉(凭借)外江商贩接济。”长江中游的湖广地区作为“天下粮仓”成为定局,所产粮食沿着长江而下,源源不断供应江浙各地。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(2)依据材料二和所学知识,简述中国古代产粮中心的,两次变迁,并分别分析其原因。

材料三 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县人张迁,贩售漆油等物品,致富数千金,于是购置田产,成为大地主。《清代全史》叙述:杭州人张瀚的祖先在(明朝)成化末年购织机一张从事纺织,织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。

(3)材料三中提及的人物从事的经济活动有哪几种?这几种经济活动对我国资本主义萌芽的发展分别产生了什么影响?

材料一 中国古代的棉花品种主要是亚洲棉,来自印度,主要传入路径有两条,一条是通过甘肃、新疆境内的“西北丝绸之路”,另一条则是经过四川、云南境内的“西南丝绸之路”……在古代先民的辛勤培育下,亚洲棉逐渐适应中国环境,棉花产量和品质逐渐提高。南宋时期,棉布虽未撼动桑麻织品在衣被市场的重要地位,但棉花种植已深入到长江流域。元朝统一后,随着南方棉纺织技术向北方迅速推广,棉花也受到了政府的重视,江南地区的税收政策也受到影响,有时收木棉布、绢丝、绵等物,棉布逐渐成为民众的主要衣料。明清时期,棉纺织业在江南的松江地区十分发达,还走上商品化的道路,出现了新的生产关系——资本主义萌芽。

——摘编自宋鑫秀《元代植棉研究》

材料二 棉花种植区域的扩大,促进了棉纺织业的发展。明清江南地区棉纺织业已成为家庭副业,家家户户从事纺纱,正德《松江府志》记有:“里媪晨抱纱入市,易木棉以归”。在制造织布的器具上,江南出现了专业化生产的作坊,布机以青浦黄渡徐氏最为有名,在专业化生产的引领下,江南地区出售纺织工具的店铺也随之发展起来,……明清时期江南已成为全国的棉纺织业中心,棉布除了满足当地人穿着外,大部分的棉布纷纷运往各地。

——摘编自黄康健《明清江南棉纺织业技术的理论化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代棉花广泛种植的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南棉纺织业发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代棉花广泛种植的影响。

材料一 (北宋)开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、萘等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——樊树志《国学十六讲》

材料二 老农锄水子收禾,老妇攀机女掷梭。苗绢已成空对喜,纳官还主外无多。

——(南宋)华岳《田家其三》

材料三 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料四 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”

(1)据材料一概括北宋城市商业发展的表现。不能照抄原文

(2)据材料二归纳当时手工业经济发展的特点。

(3)据材料三概括明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(4)“18世纪的康乾盛世……实则正在滑向衰世凄凉”,你是否同意这一观点并从经济史的角度简单说明理由。

材料一 明朝中后期,工业文明因素的发育,许多方面比欧洲、日、俄等国更为优越,但明清高度成熟的农耕母体具有极富韧性的自我整合机制,成为桎梏近代化因素发展的巨大障碍。商品流通在中国一定程度上是对个体自然经济的补充,金钱则被引导买田,大量回流土地淹没在农耕自然经济的汪洋大海之中,中国大城市是专制集权统治的政治、军事中心,经济上则以官办手工业为主为统治阶级享乐消费服务。中国官僚、地主、商人之间固然能够流动,但却因此促使三者融合,转而凝聚、巩固传统农耕体制。所谓高度平衡的陷阱并不仅只表现在经济层面高度成熟的农耕体制有效地维系着传统的运行轨道,突破产业革命的瓶颈格外艰难。

——摘编自曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阻碍明朝向“工业文明转轨”的因素,并从社会演进的角度分析对中国社会的影响。

材料二 工业革命,又称产业革命或技术革命,与政治革命大多是短期内急风暴雨式的社会制度变革不同,工业革命是经过较长时间内由分散和个别的发现、发明和变革开始,逐渐和缓慢地积累形成的。工业革命为什么发生在18世纪60年代?这个问题可以在地理大发现后,西欧的海外殖民扩张及殖民掠夺所造成的经济后果中找到主要答案。为什么首先发生在英国?这是因为只有英国具备了进行工业革命的各种条件和因素。在工业革命与资本主义制度的相辅相成下,引发了经济、社会以及政治等方面的全方位变革,使英国的国际地位和国家实力产生了巨大变革。也有经济学家认为工业化会带来严重的社会动荡、贫富分化等社会弊病,工业发展产生的一些新工艺不顾人的需求,使人变得冷漠甚至麻木不仁,有着贬抑人性的后果。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(2)根据材料二并结合所学知识,从资本主义发展基本要素的角度指出英国工业革命发生的原因,并分析工业革命对英国经济发展产生的影响。

材料三 经济发展、工业化进程有其内在规律和结构平衡要求,不是单靠主观努力就可达成目标。这需要我们在工作实践中不断加深认识和把握。“有计划,按比例"本身并不错,关键是在实施中如何保证计划的科学性、比例的协调性。

——摘编自王海林《中国道路》

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括指出世界各国工业化为我们提供的经验和启示。

材料一 如图是1995年发行的电话磁卡,卡上画面是根据我国民间传说《天仙配》的故事发展脉络设计的。“你耕田来我织布,你挑水来我浇园。”这一有关七仙女和董永美丽传说的戏词可谓家喻户晓。

材料二 自田制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿莩(饿莩,饿死的人)耳。

——董猬《救活荒民书》

材料三 明代苏州纺织业情况是“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主,计日受值。……若机户工作减,此辈衣食无所矣。”

——引自《苏州风俗考》

请回答:

(1)根据材料一,说明中国古代传统农业的主要耕作方式是什么?

(2)结合材料一图片信息,“你耕田来我织布,你挑水来我浇园”,反映了我国古代小农经济的哪些突出特点?

(3)材料二反映了什么社会问题?回答历代王朝不可能从根本上解决该问题的原因?

(4)根据材料三,判断在当时苏州的纺织业中,出现了一种什么性质的生产关系?从材料二中找出你判断的文字依据。