材料一 明朝中期,白银成为主要流通货币,是商业繁盛,尤其是棉布、粮食、食盐等日常生活用品远距离贩销的结果。明朝中叶以后出现的商帮和江南市镇群落,正是在白银成为通货和计价标准的形势下发展起来的。当时,欧洲人的东来,刺激和吸引东南沿海的商人到南海诸国自由贸易,与西班牙、葡萄牙等国商人的贸易,均用银钱易货。据研究,16世纪中期到17世纪中期,中国通过“丝一银"贸易获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总数达到2亿两。这种趋势一直持续到18世纪末,有力地促进了市场繁荣,加速经济的白银化。人

——摘编自《中华文明史》第四卷

材料二 1929—1933年世界经济危机引起了货币制度危机,各国先后组成了相互对立的货币集团,实行外汇倾销,进行激烈的货币战,国际货币金融关系呈现出一片混乱。当时,罗斯福命令停止黄金出口,后来放弃金本位制,美元贬值30%左右,增强了英国在世界市场的竞争力。二战期间,罗斯福设想的“世界蓝图”之一,就是战后建立一个以美国为核心的世界经济体系。1944年,美、英、苏、中等44国通过《联合国货币金融会议最后决议书》,建立了以美元为中心的国际货币制度,通过使投资更好地用于生产事业的办法以协助会员国境内的复兴与建设……以及鼓励欠发达国家的生产设施与资源开发。固定汇率有利于国际贸易的发展,据统计,世界贸易出口总额年平均增长率1948—1960年为6.8%,1960-1965年为7.9%,1965—1970年为11%。

——摘编自人教版《历史·必修2教师用书》

材料三 20世纪80年代中期以来,中国经济保持年均9%的增长速度,成为世界经济增长速度最快的国家。到21世纪初,我国已有95%以上的商品资源实行市场配置,国家定价商品不足5%,社会主义商品市场体系基本建立。经过三十多年的改革开放,我国已建立起多层次、宽领域、全方位的对外开放战略格局,中国的进出口总值占世界8.73%,居第三’位。中国已成为世界第三大对外投资国,中国对外投资2012年同比增长17.6%,创下了878亿美元的新高。而且,经过30多年的发展和积累,中国在基础设施装备制造方面已经形成完整的产业链,同时在公路、桥梁、隧道、铁路等方面的工程建造能力在世界上也已经是首屈一指。中国基础设施建设的相关产业期望更快地走向国际。

——摘编自人教版教材、教师用书《历史·必修2》、人民网

(1)结合材料一和所学知识,分析明朝中期白银成为主要流通货币的背景。

(2)根据材料二概括罗斯福采取的金融措施。结合所学知识分析建立国际货币制度的作用。

(3)结合材料三和所学知识,分析中国倡导建立亚洲基础设施投资银行的历史条件。

材料一 北宋建立后致力于发展经济,商业活动越来越发达。当时的外贸分官营与私营,且以后者为主。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权责经营海外贸易、买舶商货物。当时,与宋王朝有海上贸易的达50个国以上,进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠,象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出宋朝海外贸易发展的表现。结合所学知识,简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝海外白银流入中国的主要原因,并说明其对中国经济发展产生的积极作用。

材料一 考古学者曾在西安发现了一块刻于9世纪前期的墓碑。依据碑文记载,墓主是李素,伊朗(波斯)贵族,妻子来自突厥部落。李素在广州长大,其父曾任广州港副总督。他师从当地的景教(基督教分支)教徒学习天文。育有六子,在不同部门供职。

——摘编自《波斯湾航海家在中国港口的遗迹》

材料二 乾隆二十二年,清廷下令关闭江、浙、闽三海关,仅留粤海关一口准许外国商船贸易。外商抵达后,必须入居城外特许的商馆区内,并通过“十三行”进行贸易。清朝还对外商做了许多严格限制:商船进出港必须遵守规定时间,通商季节结束,即行离港,不准在港口过冬;外商入居城外商馆区后,不得随意出外,更不准入城等。

——摘编自《大学中国史》

问题

(1)材料一中的墓主生活在中国的哪一朝代?他的家族是通过什么路径来到中国的?请说明判断的理由。

(2)材料二中的“粤海关”位于哪一座城市?比较材料一和材料二,外国人在中国的处境发生了哪些转变?

(3)你认为导致外国人在中国处境变化的原因是什么?

4 . 材料一:明清时代的江南地区,涌现出大量的工商业市镇。江南市镇的发达,当然不是在明清时代突然出现的,从宋代开始,正式在农业发展的基础上,农产品的交换与流通日益频繁,江南农村的草市及定期市逐渐演化为商业性的聚落。一些传统的城镇,随着商业化的影响,军事及行政功能渐趋退化,商业功能则日渐浮现。

——《中华文明史》

材料二: 英国工业革命期间的城市化进程,可以通过人口流动的数字得到说明。农村人口和农业人口不间断地流向城市和工业。1751-1780年的 30年间,英国离开农业的人口总数为75000人…… 1821-1830年间为267000人。截至19世纪中叶, 英国城乡人口的比例已经彻底改观。据统计,到1851年时,英国总人口为1800万,其中农村人口占 48%,而城市人口占52%。

——摘自王斯德《世界通史》

(1)根据材料一指出明清时期江南工商业市镇形成的两个途径.

(2)概括材料二反映的现象,并结合所学知识分析这种现象出现的原因.

材料一 16世纪,江南市镇进入高速发展时期。一个个人口稠密、商店林立、经济繁华的市镇涌现。其中,专业市镇占绝大多数,如松江府的朱泾、枫泾。据清人记载,“前明数百家布号,皆在松江枫泾、朱泾乐业,而染坊、踹坊、商贾悉从之”。市镇是一个充满活力的商业中心、工业中心,手工作坊主及其雇佣的工匠是其人口的重要部分。

——摘编自卜宪群总撰稿《中国通史》

材料二 在强行进入的外国资本主义冲击下,上海等口岸城市的近代经济畸形发展,其与西部地区的比较优势日渐突出。有的口岸城市甚至超越集行政中心与经济中心于一体的传统城市。近代商办企业绝大多数集中于东部沿海,至1949年,东部沿海工业产值约占全国的70.2%。

——摘编自吴松弟主编《中国近代经济地理》等

材料三 1978年,中共中央决定实行对外开放,1980年在广东、福建设立经济特区。此后,对外开放逐步深化。90年代初,在复杂的国内外形势下,中央依然决定进一步扩大对外开放,做出了以上海开发为标志的一系列深化对外开放的决策。上海日益成为国际经济、金融、贸易中心,带动长江三角洲等地区的新飞跃。

——摘编自郭大钧主编《中国当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明代江南经济发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概述明代以来东部地区经济发展的变化。

(3)综合以上材料,分析明代以来东部地区经济变化的原因。

材料

| 文献 | 记载内容 |

| 《太函集》卷四十七 | (徽商吴荣让在逝江桐庐)部署土著,以身先之,度原燃(低湿的地方)之田,度山林使种树,山林故多薪木,于时易处茶楂之利……居二十年,居士(吴荣让)自效百万 |

| 《太函集》卷五十四 | (徽州人江道昆认为)古时右儒而左贾,吾郡或右贾而左儒。盖拙者力不足于贾,去而为儒,赢者才不足于儒,反而归贾,此其大抵也 |

| 《从先维俗议》卷一 | (太仓人管志道认为)开国以来之纪纲,唯有日接一日而已。……于是民间之卑胁尊,少凌长,后生侮前辈,奴婢叛家长之变态百出,盖其所由来渐矣”。 |

说明材料所反映的历史现象,结合时代背景对上述现象进行合理的解释

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,说明海外白银流入中国的主要背景。

(3)据上述材料和所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。

在宋元话本的基础上产生了《水浒传》等章回体小说,其中很多内容对于宋朝历史研究具有重要的史料价值,但引用时需要加以辨析。

材料一

且不说宋江中军渡江,却说润州北固山上,哨见对港三百来只战船,一齐出浦,船上却插着护送衣粮先锋红旗号。南军连忙报入①行省里来。

——摘编自施耐庵等《水浒传》

材料二

宋真宗时,西京洛阳县有一官人,姓刘,名弘敬,字元普。其子天佑状元及第,天赐②进士出身,兄弟两人,青年同榜、那刘天佑直做到③同平章事。

——摘编自冯梦龙《初刻拍案惊奇》

材料三

汴京开封府祥符县人装刺史获罪下狱死,其女兰孙卖身葬父。恰逢刘刺史年老无儿,要娶个偏房。当下一边是落难之际,-一边是富厚之家,并不消争短论长,已自一说一中,④整整兑足了一百两雪花银子,递与兰孙小姐收了,就要接她起程。

——摘编自冯梦龙《初刻拍案惊奇》

材料中划线部分有两处不符合宋朝史实,请写出序号,并结合所学知识说明理由。

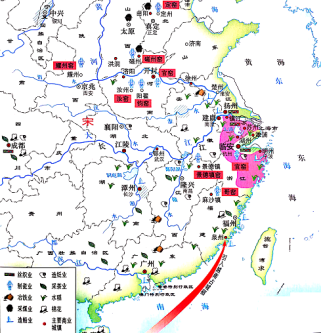

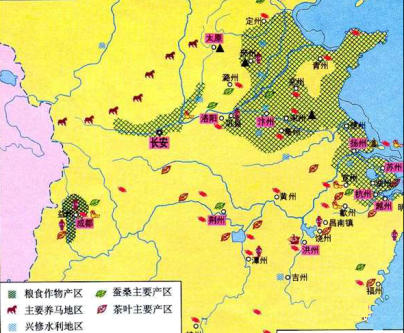

图1

图2

图3

分别提取图1、图2、图3的一项经济信息,并据此说明与各图相对应的历史时期(唐朝、宋朝、明朝)。

材料一 两汉农村市场的兴起和发展,不是偶然的……小农的生产条件对社会依赖程度增加,他们为提高生产率,购置铁农具和大型牲畜等,不得不仰求于市场……农民当时虽属自给性生产,但在农副业及家庭纺织等方面,仍有部分剩余劳动产品的增长,使他们交换能力扩大……农村涌现出了一批工商业者,如当时有专门的铁匠、“贩盐”者、“屠狗”者、“开酒家”者等等,这各色人物的经营范围,有助于丰富农村市场的商品内容……小农追求富裕的思想,也具有为价值而生产的支配意识,在“农不如工,工不如商”的情况下更是如此。

——言《秦汉商品市场的层次结构与发育状况》

材料二 江浙是以棉、丝加工之类的支柱产业为基础的全国市场的中心,明后期和清前期,江浙布、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产品衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在全国范围内流通的大宗商品……江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国……以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已构成。

——罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三 中国古代的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

请回答:

(1)根据材料一,概括两汉农村市场兴起和发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括指出明清时期江浙地区出现的经济新现象。 结合所学知识,分析这些新现象出现的原因。

(3)根据材料三,概括指出阻碍中国古代城市商业发展的因素。