材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,说明海外白银流入中国的主要背景。

(3)据上述材料和所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。

材料一 《东京梦华录》卷三《州桥夜市》记载说:“自州桥南去……直至龙津桥须脑肉止,谓之杂嚼,直至三更。”而一些酒楼瓦市“不以风雨寒署,白昼通夜”进行营业。“杭城(临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”“最是大街一两处,面食店及市西坊面食店,通宵买卖,交晓不绝,缘金吾不禁,公私营干,夜食于此故也。”

——摘编自《宋代商品经济发展特征及原因析论》

材料二 宋哲宗时的殿中侍御史孙升就说:“货殖百物,产于山泽田野,售之于城郭,而聚于仓库,而流通之以钱……城郭、乡村之民交相生养,城郭财有余则百货有所售,乡村力有余则百货无所之……城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。”

——摘编自(宋)李焘《续资治通鉴长编》卷394

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出宋代的城市商业有何重大发展性变化。

(2)结合所学知识概括材料二中北宋商品经济发展对社会的影响。

材料一:“宗庙之牺,为畎亩之勤”

——《国语》

农之事,必有一耜、一铫、一、一舞、一椎、一铚、然后成为农。”

——《管子》

材料二:“至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜高,盖东西之极盛也…”地广野丰,民勤本业,一岁或稔(ren),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,郭、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充彻八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料三:北宋货币以铜钱为主、铁钱为辅,全银作为货币的流通量不大。当时每年铸造的铜钱已是唐朝的一二十倍,大约有1.5万多吨,仍旧满足不了日益增长的商品流通的需求,出现了“钱荒”。何况铜钱、铁钱体积大、分量重,对于长途贩运贸易或巨颜批发交易,十分不便。

——樊树志《国史概要》

材料四:我吴市民,罔藉田业,大户张机为生・小户趁织为活。每晨起,小户百数人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为飧(吃饭)计。大户ー日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵(饿肚子),两者相资为生久矣!

——明朝蒋以化《西台漫纪》卷4

(1)材料一体现出春秋战国时期农业生产领域的什么现象?

(2)根据材料二,说说当时南方经济发展的成就。

(3)材料三中的现象使北宋货币发生了什么变革?结合材料三和所学知识分析宋朝货币变革的原因。

(4)材料四体现出明朝手工业出现了哪种新的经营方式?结合所学知识说明阻碍明清社会进步和转型的因素。

材料一 宋代时,商业经营主体除了以经商为主业的职业商人外,已扩展至农民、城镇市民、个体手工业者、官吏、皇室、士绅、僧道以及浮游流亡诸阶层。受商业利润的吸引,农民、手工业者兼营商业和完全转化为商人的事例日益增多。要致富,“农不若工,工不若贾”的观念广泛流行开来。当时以编书、刻书、印书、卖书为主业以及从事利润较大商业活动如卖酒、贩茶等士商阶层的形成,更成为宋代社会的一道独特风景。日益浓厚的亦官亦商、亦农亦商、亦工亦商、亦学亦商的社会氛围形成。

——摘编自张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

材料二 自古以来,封建统治者大多抑制土地兼并,维护小农经济,以确保赋税征收,维护统治,但宋朝的情况却发生了变化,宋朝采取了“不抑兼并”的土地政策。

——摘编自马芳《浅析宋朝经济繁荣的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代商业出现的新变化以及宋代社会结构的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代“不抑兼并”土地政策的影响。

| A.商业城市的发展 | B.南方人口的增加 | C.经济作物的发展 | D.经济重心的转移 |

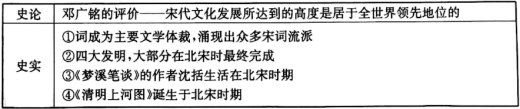

该表中“宋代文化所达到的高度”,究其原因主要是北宋时期

| A.民族矛盾和阶级矛盾的激化 | B.城市手工业和商业经济繁荣 |

| C.强化中央集权推行文人治国 | D.对外经济文化交流活动频繁 |

| A.大河流域的农耕文明不适于工商业发展 |

| B.“重农抑商”、“海禁”与“闭关锁国”政策的影响 |

| C.由于鸦片大量流入导致白银的大量外流 |

| D.英国工业革命后对中国进行的商品输出 |

材料一 明代禁海,长江航运尚不发达。永乐年间,政府征发民夫二三十万,重修会通河,使大运河成为全国最重要的商品流通干线,“商船往来,目以干计”,其流通所及至少可达山东、河南、江西、安徽、江苏、浙江及辽东等地,遍及十三布政司中的九个。全国入大钞关有七个设在运河沿线,万历年间,七关商税收入共计31万余两,天启年间为42万余两,约占八大钞关税收总额的90%。自明代中叶起,政府允许滑运官兵随船搭载一定数量的“土宜”沿途贩卖,“免抽其税”,以补运军生计和运粮脚价不足,回空漕船可揽载商货。经由运河北上的商品以江浙、闽赣所产绸缎、布匹、纸张、茶叶等项为大宗,在运河沿线形成很多纺织品中转市场。

——摘编自许檀(清代前期流通格局的变化》

材料二 英国运河时代(1761~1835年)与传统意义上的工业革命基本合拍绝非偶然。1783~1802年为英国经济“起飞”阶段,运河业发展的初期正处于所谓的“起飞前提条件”阶段,在此期间,经济发展步伐明显加快,欧洲最大的自由贸易区在英国形成,同期海外贸易与海外扩张进一步拓展其市场范围,工业革命中最重要的棉花、煤、铁的运输,对运输领域提出了新的挑战。新兴的运河承载量大、运输路程短、安全等,恰恰适应了经济发展的需要。运河建设工程浩繁,耗资巨大,在英国,议会对运河申请项目细致分析、讨论和批准后,运河基本依赖本国私人企业和个人筹措资金并负责开凿,政府投资和银行投资只占运河建设资金的一小部分。此外,英国政府对经由海船运输的煤实征收国产税,对运河则无此规定。

——摘编自邵会莲《英国工业革命中运河运输 业发展的经验教训》

(1)根据材料并结合所学知识概述明代运河业发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代运河业与近代英国运河业的不同,并简析近代英国运河业发展的意义。

9 . 材料一:明清时代的江南地区,涌现出大量的工商业市镇。江南市镇的发达,当然不是在明清时代突然出现的,从宋代开始,正式在农业发展的基础上,农产品的交换与流通日益频繁,江南农村的草市及定期市逐渐演化为商业性的聚落。一些传统的城镇,随着商业化的影响,军事及行政功能渐趋退化,商业功能则日渐浮现。

——《中华文明史》

材料二: 英国工业革命期间的城市化进程,可以通过人口流动的数字得到说明。农村人口和农业人口不间断地流向城市和工业。1751-1780年的 30年间,英国离开农业的人口总数为75000人…… 1821-1830年间为267000人。截至19世纪中叶, 英国城乡人口的比例已经彻底改观。据统计,到1851年时,英国总人口为1800万,其中农村人口占 48%,而城市人口占52%。

——摘自王斯德《世界通史》

(1)根据材料一指出明清时期江南工商业市镇形成的两个途径.

(2)概括材料二反映的现象,并结合所学知识分析这种现象出现的原因.

材料一 明清时期,随着工商业的发展,具有儒家理念的商人们透过大行义举等方式来表达自己对于社会的关怀。他们购义田、建学校、办赈灾、置义冢、施棺木、立祠堂,在闹灾荒时平价售粮、烧毁无法偿还的债券等。商人在家庭乃至家族中非常重视对后人进行“怀爱好义”的道德说教,所以在他们中间不乏义贾。这些义贾十分关心家族内部的教育,而且对当地的官学、私学慷慨捐资赠书,甚至不惜花费巨资办学兴教。商人们把自己通过经营活动所获得的钱财慷慨捐出,回报宗族,回报社会,是受到儒家的传统价值取向的影响和社会成功动机的驱使,同时也使其经商行为在儒家价值体系中得到某种合理化的解释,人们一向认为是水火不相容的义与利在这里变成是相通的了。

——摘编自侯杰《明清时期的商人与儒家思想观念》

材料二 工业革命开始以后,伴随着工业家的大量出现,“自助”观念真正得以大行其道。18世纪中期肇始的工业革命带来了社会财富的急剧增长,那些能够抓住经济变革机遇的发明家、工厂主和商人们成为最大的受益者。然而,已经习惯了农业社会财富缓慢增长模式的人们对此很不适应,每一个“一夜暴富”的人都成为他们关注的焦点,如欧文就曾提到,在1792年左右,一位著名的棉纺厂主塞缪尔·奥尔德诺在不久前即连续两年每年以获利1.7万英镑而闻名遐迩,因此当时人们都认为他非常有钱,是织造业和商界的大人物。这种现象强烈冲击着人们的财富观念,并激起他们探究工业家出身和发财经历的好奇心,他们从日常观察中得出了对工业家起源的一般看法,认为早期的工业家们大多出身卑微,是靠自我奋斗成功的。

——摘编自尹建龙、陈晓律《斯迈尔斯神话:19世纪英国社会对工业家起源的认识》

(1)根据材料一,概括明清时期商人大行义举的原因及特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明“自助”观念对英国社会的影响,并就思想观念与经济发展的关系谈谈你的认识。