名校

1 . 有西方学者这样说:“这个名为‘大运河’的水路交通网……它将中华文明紧紧地联 系在一起,这个紧密程度是欧洲人想都想不出来的……”此观点旨在说明京杭大运河

| A.利于增加政府财政收入 | B.有助于巩固国家统一 |

| C.加快了经济重心南移步伐 | D.便利中央对江南的控制 |

您最近一年使用:0次

2021-03-18更新

|

137次组卷

|

3卷引用:河北省保定市徐水区第一中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

名校

2 . 古有神话传说“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这主要反映中华文明的核心是

| A.农业为主的农耕文明 | B.商业、贸易的海洋文明 |

| C.机械为主的工业文明 | D.采集、狩猎的游牧文明 |

您最近一年使用:0次

2021-01-22更新

|

67次组卷

|

6卷引用:黑龙江省齐齐哈尔市第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

名校

3 . 南宋时,谚语云:“苏湖熟,天下足”。明朝时,松江、苏州二府,棉作压倒稻作,“邑之民业,首藉棉布”,嘉兴、湖州三府,蚕桑压倒稻作,“蚕或不登时,举家辄哭”。清朝时出现了“江浙百姓全赖湖广(湖北湖南)米粟”的现象。对此认识正确的是

| A.工商业发展推动了江南地区农业结构调整 |

| B.清朝湖广地区已经成为了全国经济的重心 |

| C.农产品商品化进程促进了资本主义的萌芽 |

| D.外来作物的引进促进了湖广地区农业发展 |

您最近一年使用:0次

2020-07-29更新

|

186次组卷

|

4卷引用:山西省吕梁市孝义市2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题

名校

4 . 明清时期江南形成了四大专业产品产区:运河沿线粮区,沿袭传统不变;濒江沿海棉区,盛产原料棉花或成品纱布;太湖周边桑区,主产蚕桑丝绸;苏南浙西山区则业是竹木茶纸产区。明清江南经济格局形成主要是由于

| A.地域性商人群体的出现 | B.明清时期对外贸易的兴盛 |

| C.区域性农业生产的发展 | D.农副产品商品化程度提高 |

您最近一年使用:0次

2020-03-13更新

|

588次组卷

|

7卷引用:陕西省宝鸡市渭滨区2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题

名校

5 . 明清时期江南形成了四大专业产品产区:运河沿线粮区、濒江沿海棉区、太湖周边桑区、苏南浙西山区木茶产区。该格局的形成主要反映当时

| A.经济重心正在南移 | B.全国性交通网络形成 |

| C.对外贸易迅速发展 | D.农业区域专业化发展 |

您最近一年使用:0次

2019-12-24更新

|

171次组卷

|

10卷引用:黑龙江省大庆实验中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题

黑龙江省大庆实验中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题福建省福州第一中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题安徽省宣城市2018-2019学年高一下学期期末考试历史试题江苏省南通第一中学2019-2020学年高二上学期教学质量调研(三)历史试题(必修)(已下线)江苏省南通市如皋市2019-2020学年高二上期教学质量调研(三)历史试题内蒙古北京八中乌兰察布分校2018-2019学年高一下学期四调考试历史试题贵州省遵义市北师大遵义附属学校2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题(文)四川省凉山州冕宁中学2020-2021学年高一6月月考历史试题海南省万宁市民族中学2021-2022学年高二上学期期中考试模拟历史试题黑龙江省哈尔滨一中2020-2021学年高一10月月考历史试题

名校

6 . 清代两湖地区的米粮生产与供应直接影响着江南地区的米价波动。江南米粮转运中心苏州“来船稍阻,入市稍稀,则人情惶惶,米价顿长数倍”。这一现象客观上反映了

| A.江南农村经济逐步走向没落 |

| B.两湖地区成长为中国经济中心 |

| C.长江中下游地区粮食供不应求 |

| D.区域分工与经济联系的密切 |

您最近一年使用:0次

2019-08-27更新

|

213次组卷

|

8卷引用:四川省遂宁市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

7 . 明代以前,江南的苏松杭嘉湖五府是全国最大的谷仓。明中叶以后,江南则渐需从外地购入粮食,康熙皇帝有言,“谚云:湖广熟天下足,江浙百姓全赖湖广米粟”。这一变化出现的主要原因应是江南

| A.大面积种植经济作物 |

| B.受到倭寇侵扰的破坏 |

| C.遭受长期的自然灾害 |

| D.可耕地面积大量减少 |

您最近一年使用:0次

2019-08-05更新

|

334次组卷

|

10卷引用:新疆伊犁州新疆生产建设兵团第四师第一中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题

新疆伊犁州新疆生产建设兵团第四师第一中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题2019年浙江省(6月)历史学考福建省泉州市南安第一中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史(学考)试题山东省济南市山东师大附中2019-2020学年高一上学期第一次学分认定(期中)考试历史试题河北省邯郸市永年区第一中学2019-2020高一5月月考历史试题浙江省金华市曙光学校2019-2020学年高一6月月考历史试题山东省泰安市新泰第一中学老校区(新泰中学)2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题广东省佛山市顺德区文德学校2021-2022学年高一上学期第二次阶段性测试历史试题四川省宜宾市叙州区第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省株洲市第二中学2021届高三三模历史试题

名校

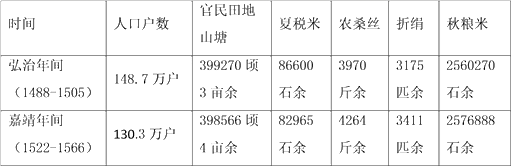

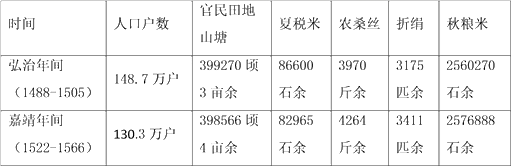

8 . 下表是弘治、嘉靖年间江西的人口户数及朝廷在江西的征税统计表。对此信息解读最正确的是

| A.明弘治、嘉靖年间农业税收方式未反映出商品经济发展的客观需求 |

| B.明弘治、嘉靖年间人口减少与税收减少成正比 |

| C.明弘治、嘉靖年间社会经济凋敝,农业衰退 |

| D.明弘治、嘉靖年间江西成为朝廷重要的税收来源地 |

您最近一年使用:0次

2018-03-16更新

|

155次组卷

|

2卷引用:【全国百强校】宁夏银川一中2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题

名校

9 . 1748年乾隆的一道上谕说:“浙西一带地方所产之米,不足供本地食米之半,全籍江西、湖广客贩米船,由苏州一路接济。”这反映出当时

| A.经济重心移至湖广江西 |

| B.苏州已经成为交通枢纽 |

| C.经济作物开始广泛种植 |

| D.江浙地区出现产业转型 |

您最近一年使用:0次

2018-03-16更新

|

214次组卷

|

12卷引用:河南省周口中英文学校2018-2019学年高一下学期期末历史试题

河南省周口中英文学校2018-2019学年高一下学期期末历史试题2016届福建福州格致中学高三上期中历史试卷2016届福建福州市格致中学高三历史上期中历史试卷2016届福建福州格致中学鼓山分校高三上期中历史试卷2016届辽宁实验中学高三上第二次模拟考试历史试卷2017届福建省厦门第一中学高三上期暑假返校考文综历史试卷(三)2017届天津市红桥区高三下学期质量检测(一)文综历史试卷湖南省株洲市醴陵第二中学、醴陵第四中学2017-2018学年高三上学期两校期中联考历史试题岳麓版高中历史必修2第1单元第3课 区域经济和重心的南移(练习)河南省林州市一中2019-2020学年高二上学期入学考试历史试题安徽省六安市毛坦厂中学2019年高三9月月考历史试题(应届)江苏省普通高中2019-2020学年高二学业水平合格性考试模拟(一)历史试题

名校

10 . 有研究表明,宋代出现了经济作物种植专业化的趋势。当时在南方有菜园户、漆户、药户、花户、果农、菜农、蔗农等专业经营者。这种现象出现的基础是

| A.政府经济政策的引导 | B.粮食生产的大力增长 |

| C.自然经济结构的变动 | D.国内外市场的需求 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

142次组卷

|

8卷引用:广东省揭阳市惠来一中、揭东一中2016-2017学年高一下学期期末联考历史试题