材料一 西汉时,江南地区还处于地广人稀、农业落后的状况。但到东汉时期,江南地区农业生产得到较快发展。水稻亩产量从西汉时期的四石升至东汉时期的约六石。据考古资料显示,湖南、江西等地出土了大量东汉时期的陶罐、陶仓等物品。江南郡县明显增多,垦田多辟,耕地面积扩大。广大农民辛勤耕作、农业劳动力资源增加、汉越民族交融和共同开发、相对较好的自然条件以及铁农具广泛使用,成为此时江南农业发展的主要因素。虽然东汉时期江南农业发展水平仍远低于北方,但还是为后来经济重心的逐步南移作了一定的准备。

——摘编自夏时华《东汉时期江南农业发展若干原因探述》

材料二 元朝的南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的路线,缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。

南方经济发展带动了文化的进步。北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

——摘编自《中外历史纲要上》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉江南农业发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学,南方经济的发展对中国社会产生了什么样的影响?

材料一 秦汉时期的长久统一为农业的快速发展提供了保障。秦、汉政府鼓励农民垦荒,调动了农民开发土地的积极性,而铁农具的使用和牛耕的推广,也使更大面积的土地开发成为可能。土壤耕作技术、水利灌溉技术、作物栽培技术、蚕桑培育技术都比前代有了明显的提高。此外,黄河流域出现了水稻的种植,麦、菽也在南方有了一定推广,单位粮食生产量较先秦时期也提高了3倍左右。黄河套区、河湟谷地、河西走廊、天山南部以及长江中下游等地区逐渐成为新的粮食产区。

——摘编自王双怀《关于秦汉农业的若干问题》

材料二 西晋末年,北方陷入了少数民族割据混战的局面,中原地区人民被迫四处流迁。而东晋的建立,为南迁百姓提供了一个庇护所。在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉时期农业快速发展的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋时期江南地区成为重要粮食产区的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代农业发展的认识

| A.利于增加政府财政收入 | B.有助于巩固国家统一 |

| C.加快了经济重心南移步伐 | D.便利中央对江南的控制 |

| A.农业为主的农耕文明 | B.商业、贸易的海洋文明 |

| C.机械为主的工业文明 | D.采集、狩猎的游牧文明 |

| A.工商业发展推动了江南地区农业结构调整 |

| B.清朝湖广地区已经成为了全国经济的重心 |

| C.农产品商品化进程促进了资本主义的萌芽 |

| D.外来作物的引进促进了湖广地区农业发展 |

| A.地域性商人群体的出现 | B.明清时期对外贸易的兴盛 |

| C.区域性农业生产的发展 | D.农副产品商品化程度提高 |

| A.经济重心正在南移 | B.全国性交通网络形成 |

| C.对外贸易迅速发展 | D.农业区域专业化发展 |

| A.江南农村经济逐步走向没落 |

| B.两湖地区成长为中国经济中心 |

| C.长江中下游地区粮食供不应求 |

| D.区域分工与经济联系的密切 |

| A.大面积种植经济作物 |

| B.受到倭寇侵扰的破坏 |

| C.遭受长期的自然灾害 |

| D.可耕地面积大量减少 |

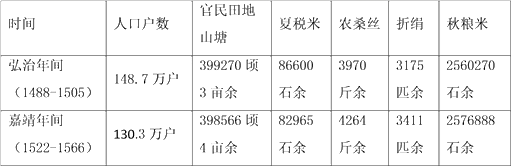

| A.明弘治、嘉靖年间农业税收方式未反映出商品经济发展的客观需求 |

| B.明弘治、嘉靖年间人口减少与税收减少成正比 |

| C.明弘治、嘉靖年间社会经济凋敝,农业衰退 |

| D.明弘治、嘉靖年间江西成为朝廷重要的税收来源地 |