名校

1 . 乾隆年间进出广州港口的商船,经商做买卖都婴通过广州十三行,比如外国的商船带来的西洋货物,并不能直接上岸买卖,而是要通过广州十三行,中国商人的茶叶.丝绸等想要出口,也同样需要通过广州十三行。可见,广州十三行

| A.加快了中西交流 | B.顺应了世界潮流 |

| C.维护了国家主权 | D.垄断了中外贸易 |

您最近一年使用:0次

2021-01-09更新

|

195次组卷

|

6卷引用:江西省抚州市乐安县第二中学2023届高三一模历史试题

名校

2 . 18世纪末,英国派遣马戛尔尼使团访华,使团带来许多有意向中国显示英国科技发达、武力强盛的礼品,乾隆皇帝不仅没看出来,反而认为英使在礼品单上自称“钦差”不妥,降旨要其改为公差,以符天朝体例。这表明当时

| A.中英两国利益冲突加剧 | B.中国奉行闭关锁国政策 |

| C.英国经济实力超过中国 | D.传统观念影响中国外交 |

您最近一年使用:0次

2021-01-07更新

|

265次组卷

|

9卷引用:江西省吉安市2021届高三上学期期末教学质量检测历史试题

江西省吉安市2021届高三上学期期末教学质量检测历史试题河南省豫南九校2020-2021学年高二上学期第四次联考历史试题(已下线)2021年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考地区专用)-热点07乡村治理与扶困脱贫(已下线)2021年高考历史押题预测卷(广东卷)01甘肃省白银市会宁县第一中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题广西桂林市第十八中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点13古代中国的商业和主要的经济政策四川省宜宾市第六中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题河南省豫南九校2022-2023学年高二上学期第四次联考历史试题

名校

3 . 明朝平息倭患以后,海洋政策做出了重大调整。开启了两种海上贸易模式:一是在福建漳州月港开海,,允许中国商民出洋贸易;一是在广州澳门开埠,允许外商入华经营海外贸易。这一变化( )

| A.说明了闭关锁国政策的终结 | B.促使自然经济开始解体 |

| C.客观上顺应了新航路的开辟 | D.促使资本主义萌芽产生 |

您最近一年使用:0次

2020-12-29更新

|

746次组卷

|

34卷引用:江西省上饶市重点中学2019届高三六校第一次联考文科综合历史试卷

江西省上饶市重点中学2019届高三六校第一次联考文科综合历史试卷【全国百强校】江西省上饶市玉山县第一中学2018-2019高一下学期期中考试历史试卷江西省宜春市上高二中高一2018-2019学年下学期期末历史试题江西省鹰潭市贵溪市实验中学高中部2019-2020学年高一下学期期末测试历史试题江西省宜春市上高二中2021届高三上学期第二次月考历史试题河北省邯郸市大名县第一中学2018-2019学年高二(清北组)下学期第一次月考历史试题河北省大名县一中2018-2019学年高二(北清班)3月月考历史试卷河北省临漳县第一中学2018-2019学年高一下学期第二次月考历史试题安徽省定远县省示范高中2018-2019学年度高二年级下学期第三次月考历史试卷湖北省汉川市第二中学2018-2019高一3月月考历史试卷山西省汾阳中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试卷(已下线)【全国百强校】广东省深圳中学2019届高三高考5月份模拟历史试卷安徽省合肥市一六八中学2018-2019学年高一下学期期末历史试题吉林省通化市梅河口市第五中学2019-2020学年高二11月月考历史试题河南省南阳市2019-2020学年高一下学期期中质量评估历史试题山西省太原市第五中学2019-2020学年高一下学期开学考试历史试题广东省佛山市第一中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题甘肃省武威第六中学2021届高三上学期第二次月考历史试题安徽省六安市城南中学2021届高三上学期第二次月考历史试题江苏省徐州市邳州市运河中学等三校2021届高三1月联考历史试题湖南省岳阳市2021届高三一模历史试题(已下线)2021年高考历史【热点·重点·难点】专练-话题04大国外交江苏省苏州市相城区陆慕高级中学2020-2021学年高二5月月考历史试题西藏拉萨市拉萨中学2021届高三第八次月考文综历史试题【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第13课清朝前中期的鼎盛与危机(作业)甘肃省嘉峪关市第一中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题广西桂林市第十八中学2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题黑龙江省七台河市勃利县高级中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)专题01中国古代史部分(配套练习)-2023年高考历史一轮复习之【常考历史概念】讲解课件与配套练习(通用版)四川省遂宁绿然学校2023届高三上学期开学考试历史试题河南省济源市济源高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题河南省济源高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试卷河南省南阳市第一中学校2023-2024学年高一上学期第四次月考历史试题四川省雅安神州天立高级中学2022-2023学年高二下学期期中历史试题

名校

4 . 广州十三行是清政府特许经营对外贸易的专业商行,别名“洋货行”“洋行”,有“金山珠海,天子南库”之誉。下列关于“十三行”的叙述正确的是

| A.体现出清政府在新形势下逐渐开放 | B.折射出清政府实施闭关锁国的政策 |

| C.极大地促进了中西经济贸易的发展 | D.由清政府任命“十三行”官吏加以管理 |

您最近一年使用:0次

2020-11-26更新

|

142次组卷

|

3卷引用:江西省抚州市东乡区实验中学2023届高三一模历史试题

名校

5 . 蒋廷黻在《中国近代史》中有一段描述:“在广州,外人也是不自由的,夏秋两季是买卖季,他们可以住在广州的十三行,买卖完了,他们必须到澳门去过冬。……他们在十三行住的时候,照法令不能随便出游。”这段描述反映清政府

| A.开放广州为通商口岸 | B.绝对禁止中外贸易 |

| C.坚持重农抑商政策 | D.实行闭关锁国政策 |

您最近一年使用:0次

2020-10-01更新

|

540次组卷

|

24卷引用:【市级联考】江西省赣州市十五县(市)2018-2019学年高一下学期期中联考历史试题

【市级联考】江西省赣州市十五县(市)2018-2019学年高一下学期期中联考历史试题2015-2016学年江苏淮阴中学高一下期末历史试卷黑龙江省哈尔滨市第六中学2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题山东省泰安第十九中学2017-2018学年高一下学期历史期末综合模拟二河南省安阳市第三十六中学2017-2018学年高一下学期期末考试历史试题【全国百强校】云南省云天化中学2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题【全国百强校】安徽省淮北一中2018-2019学年度第二学期高一第一次月考历史试卷河北省正定县第三中学2018-2019学年高二下学期3月月考历史试题【全国百强校】安徽省淮北市第一中学2018-2019学年高一下学期第一次(3月)月考历史试题河北省衡水市安平中学2018-2019学年高一下学期第一次月考历史试题(普通班)海南省三亚华侨学校南新校区2018-2019学年高一3月月考历史试题河南省新野县第一高级中学2018-2019学年高一下学期第二次月考历史试题福建省泉港二中2018-2019学年第二学期 高二历史期末测试卷河南省镇平县第一高级中学2018-2019学年高二下学期期终考前拉练(2)历史试题吉林省白山市第七中学2019-2020学年高一下学期第一次月考历史试题河北省邯郸市永年区第一中学2019-2020高一5月月考历史试题安徽省滁州市定远县重点中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题云南省昆明市官渡区第一中学2019-2020学年高一下学期开学考试历史试题湖南省长沙市雨花区2018-2019学年高一下学期期末考试历史试题黑龙江省黑河市嫩江市高级中学2020-2021学年高二9月月考历史试题2020-2021学年高一历史同步单元AB卷-中外历史纲要上-第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战(B卷提升篇)吉林省长春市第十一高中2020-2021学年高一上学期第三学程考试历史试题陕西省渭南市尚德中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史(理)试题海南省海口市第二中学2021-2022学年高一下学期期中考试模拟历史试题(合格考)

名校

6 . 明代官员张邦奇在《西亭饯别诗序》中写道:“禁令之下,每岁孟夏以后,漳州大舶数百艘,乘风挂帆,蔽大洋而下……闽人与‘蕃舶夷商’贸贩商物,往来络绎于海上。”由此可见

| A.朝贡贸易成为外贸主流 | B.海禁政策出现上下背离现象 |

| C.区域长途贩运发展较快 | D.明代政府积极开拓海外市场 |

您最近一年使用:0次

2020-09-11更新

|

74次组卷

|

5卷引用:江西省吉安市第一中学2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题

名校

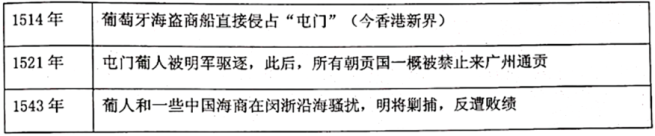

7 . 阅读下表,该表史实可以证明明朝

| A.海禁政策是外患的根源 | B.海禁政策阻止了殖民扩张 |

| C.实行海禁有一定合理性 | D.海禁禁止外国人来华贸易 |

您最近一年使用:0次

2020-08-01更新

|

245次组卷

|

4卷引用:江西省宜春市上高二中2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题

名校

8 . 某学者认为,清代朝廷屡施“海禁”,即使允许海外通商,也把它当作“朝贡贸易”或是“恩及夷邦”的皇威体现。官方控制的外贸只是被动的待客上门交换,非官方的私人贸易成为“非法”的走私行为或限量限品种的有限交易。这反映出,清代“海禁”( )

| A.适应了社会生产力发展要求 | B.旨在维护国内正常的商业贸易 |

| C.以稳定农业为根本的出发点 | D.迟滞了中国向近代社会的转型 |

您最近一年使用:0次

2020-07-22更新

|

323次组卷

|

15卷引用:江西省上饶市万年中学2023届高三一模历史试题

江西省上饶市万年中学2023届高三一模历史试题黑龙江省绥化市第一中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省大庆市第十中学2021届高三上学期开学考试历史试题辽宁省锦州市渤大附中、育明高中2021届高三上学期第二次联考历史试题安徽省合肥市合肥百花中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题第9讲明至清中叶的政治统治与危机 -【备课备考通】2023年高考历史一轮复习必选课件(附精选试题)高中历史大单元作业(纲要上)第五单元中国古代文明的辉煌和迟滞(已下线)自创单元讲练测(纲要上)第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战(讲)安徽省滁州市定远县炉桥中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省淮北市实验高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题第13课·清朝前中期的鼎盛与危机之清末农民起义与闭关锁国·随堂练习B卷江苏省盐城中学2023-2024学年高一上学期第二次阶段性质量检测历史试题安徽省安庆市第二中学东区2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

9 . 清初执行了比明朝更为严厉的海禁政策。康熙二十三年(1684年),康熙帝宣布取消海禁,重开海外贸易,指定广州、漳州、宁波、云台山(南京)设置海关,允许外国商船前来贸易,在这些港口沿线及邻近地区也都允许进行对外贸易。这说明当时

| A.统治者对世界大势有清醒认识 | B.官府废止明初以来“海禁” |

| C.统治者有限制地开放“海禁” | D.官方朝贡贸易体系已瓦解 |

您最近一年使用:0次

2020-07-21更新

|

330次组卷

|

6卷引用:江西省上饶市余干县黄金埠中学2022-2023学年高二下学期第一次月考历史试题

名校

10 . 据史料记载,海禁下的明代走私现象远超前代,既有民间百姓的走私活动又有外交使节和沿海兵勇利用官方便利的走私行为,该现象说明

| A.明朝手工业品受到海外青睐 | B.利润丰厚令人们铤而走险 |

| C.封建制度衰落腐败领域延伸 | D.政策失当致商业行为变异 |

您最近一年使用:0次

2020-05-07更新

|

514次组卷

|

15卷引用:江西省上饶中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题

江西省上饶中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题江西省新余市第四中学2021届高三上学期第一次段考历史试题河北省唐山市六校2020届高三4月联考历史试题四川省南充高级中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题广东省阳江市阳春市第一中学2019-2020学年高二4月月考历史试题福建省晋江市养正中学、安溪一中等四校2019-2020学年高一下学期期中联考历史试题福建省龙岩市连城县第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题河北省保定市第三中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题安徽省合肥市第六中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题河北省石家庄市第二中学本部2019-2020高一下学期期末结业考试历史试题湖南省长沙市雨花区2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题河南省郑州市第一中学2021届高三上学期开学测试历史试题2022届高三历史一轮复习试题(中国史部分)-单元检测二古代中国的经济第11讲明至清中叶的政治-纲要上-高三历史一轮复习课时作业黑龙江省大庆实验中学实验二部2024届高三下学期得分训练(五)历史试题