材料一 明朝前期实行海禁政策,不许百姓私自下海,只允许官方控制的朝贡贸易。从国外看,海外各国普遍希望获得更多的中国丝绸、瓷器和其他商品。沿海闽粤地区,人多地少,百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路。同时,地方政府财政收入减少。隆庆元年(1567年),"福建巡抚都御史请开海禁,准贩东、西二洋"。在此之前,明朝政府已允许外国商人以私人身份到广东贸易。但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,真正适于开展对外贸易的地区并未开放。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易通史》

材料二 自明中叶以后迄清康雍乾之际,历时200余年的禁海与开海之争,从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致,反映到政治上,则是闽广江浙地区的经济利益必然会程度不同地左右着中央关于海禁的决策。明中叶以来,在禁海问题上中央欲禁而不能,足以证明闽广江浙地区经济、政治实力绝不容许漠然置之。而立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益,不管出于何种理由,禁海一而再、再而三地定为国策,实在也有其深刻的历史根据。

——摘编自郭成康《康乾之际禁南洋案探析——兼论地方利益对中央决策的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝中期海外贸易政策的变化,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清开海与禁海之争持续多年的原因。

传谕外夷立言亦自有体,乃其中有数应“归汉”一语,实属舛谬。夫对远人颂述朝廷,或称“天朝”,或称“中国”,乃一定之理。况我国家中外一统,即蛮荒亦无不知大清声教,何忽撰此“归汉”不经之语,妾行宣示,悖诞已极。

这一言论体现了( )

| A.大一统国家认同意识 | B.对外政策的开明开放 |

| C.强烈的尊卑等级观念 | D.中缅关系的平等融洽 |

| A.中华帝国人口众多 | B.西方资本主义的入侵 |

| C.封建统治日益腐朽 | D.自然经济占主导地位 |

| A.政府政策决定着对外贸易的兴衰 | B.国家权力影响着民间海外贸易 |

| C.海外贸易解决了政府面临的困境 | D.民间贸易与官方贸易相互补充 |

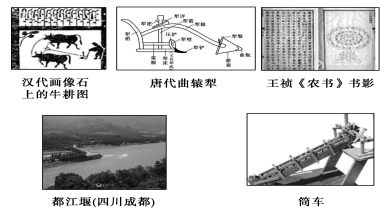

材料一

材料二 (明朝时广东地区)一个冶炉场按中等规模十座冶炉计算,其雇工要在二三千人以上……“凡一炉场,司炉者二百余人,掘铁矿者三百余人,汲者、烧炭者二百有余,驮者牛二百头,载者舟五艘。计一铁厂之费,不止万金。”

——齐涛主编《中国古代经济史》

材料三 明清农村……农民已经不再仅仅是在自给自足之余,将自己的农产品拿到市场上出售,而是更多地依赖于市场,通过产品的交换来满足自己的生产和消费。农户在种植粮食作物之外,都普遍开始种植旨在交换的经济作物,如棉花、甘蔗、烟草、荔枝、龙眼乃至经济林木,并开始对农产品进行加工。……一部分农民由于经营有道、扩大生产而成为“上农”,一部分农民则从自耕农下降为佃农、奴仆或雇工。

——《中国经济增长与古代城市发展》

请回答:

(1)根据材料一概括指出中国古代农业发展的原因。

(2)材料二所描述的明朝矿冶业具有什么特点?这一类工矿业在明清时期发展受阻,请写出阻碍的政策因素。

(3)据材料三概括指出明清农村的新变化在社会发展中的积极意义。

| A.官府废止明初以来“海禁” | B.官府有条件地开放“海禁” |

| C.巡抚掌握对外贸易决策权 | D.官方朝贡贸易体系已瓦解 |

材料一 相对应于16-18世纪的欧洲商业革命,一些学者认为16-18世纪的中国也发生了一场商业革命。其主要表现为全国五大经济区域的形成以及以十大商帮为贸易主体的大宗商品远距离贸易的发展。而我们如果从全球经济发展的角度上来看,这一时期也恰恰是欧洲人因美洲白银的获得和日本人因本国银矿的开采对中国产品需求急剧增加的时期。海外白银的大量流入促进了明清社会的白银货币化,明万历年间的“一条鞭法”和清雍正年间的“摊丁入亩”,就是白银货币化的具体体现。凭借着白银,中国的国内市场与国际市场被紧密地联系了起来。

材料二 由于商业发展和繁荣,中国的富庶地区有着较高的生活水准,然而,明清时候的中国,技术创新并没有鼓励性的回报,理论极不发达;最重要的是,新儒家意识形态没有面临重大的挑战,而商人无法利用他们的财富来获取政治、军事和意识形态方面的权力从而抗衡国家的权力。与欧洲情况不同的是,晚期中华帝国维持灿烂的商业的原因不是新儒家世界的衰弱和资产阶级力量的崛起,而是帝国庞大的领土和人口所带来的巨大市场和王朝中期特有的长期政治稳定。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明清商业革命的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明清没有发展出现代资本主义的原因。

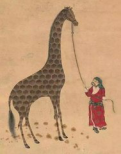

| A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型 | B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读 |

| C.海禁政策的解除促进了对外文化交流 | D.外来物品的传入推动了传统观念更新 |

| A.史学家自我否定说明评价标准缺失 |

| B.史学家视角不同会导致结论不同 |

| C.两种观点互相矛盾,都缺乏正确性 |

| D.“自杀说”比“自卫说”更正确 |

| A.英国在中国贸易畅通无阻 |

| B.清廷放弃实行海禁政策 |

| C.广东是当时世界贸易中心 |

| D.海禁政策并未严格执行 |