| A.生产耕作方式的改进 |

| B.政府赋役征发受到影响 |

| C.农副业产品逐渐商品化 |

| D.社会阶级关系的变化 |

| A.加强中央集权 |

| B.便于征收赋税 |

| C.抑制土地兼并 |

| D.缓和社会矛盾 |

| A.太湖流域是农业中心 |

| B.土地私有制的发展 |

| C.明朝中后期政治腐败 |

| D.统治者“不抑兼并” |

| A.保障政府赋役征调 |

| B.促进小农经济成长 |

| C.巩固大地主土地所有制 |

| D.推动商品经济发展 |

5 . 农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

(1)、材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

材料二(董仲舒)又言:“……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又颛川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高;邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古,或耕豪民之田,见税什五,故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食.重以贪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼,赭衣半道,断狱岁以千万数.汉兴,循而未改。……”

——《汉书•食货志》

(2)根据材料二,分析中国古代小农经济处境艰难的主要原因。

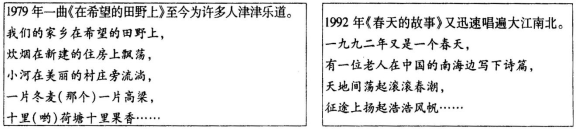

材料三歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

(3)材料三《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?

| 年份 | 地丁银 | 盐课 | 关税 | |||

| 岁入(万两) | 比重(%) | 岁入(万两) | 比重(%) | 岁入(万两) | 比重(%) | |

| 顺治九年(1652年) | 2,126 | 87 | 212 | 9 | 100 | 4 |

| 康熙二十四年(1685年) | 2,727 | 87 | 276 | 9 | 120 | 4 |

| 雍正三年(1725年) | 3,007 | 86 | 443 | 13 | 135 | 4 |

| 乾隆十八年(1753年) | 2.938 | 72 | 701 | 17 | 430 | 11 |

| 乾隆三十一年(1766年) | 2.991 | 61 | 574 | 12 | 540 | 11 |

| 嘉庆十七年(1812年) | 2,953 | 74 | 579 | 14 | 481 | 12 |

| 道光二十一年(1841) | 2.943 | 71 | 747 | 18 | 435 | 11 |

| A.对外贸易额增速较明显 |

| B.农民负担不断加重 |

| C.政府收入结构相对稳定 |

| D.私盐走私现象严重 |

| A.重农抑商政策未能实行 | B.自耕农经济发展受阻 |

| C.粮价低抑制了生产热情 | D.富商大贾操纵税收 |

| A.防止人口流动造成社会动荡 | B.保证为抵御外族入侵提供足够兵源 |

| C.征调人力兴修大型水利工程 | D.保证政府赋税、徭役和兵役来源 |

材料一 “方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。”

——《孟子.滕文公上》

材料二 “孝公用商君,废井田,开阡陌,急耕战之赏。”

——《史记·商鞅列传》

材料三 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。

——西汉·晃错《论贵粟疏》

请回答:

(1)材料一反映的是什么土地制度?材料二反映了土地制度发生了什么变化?发生这种变化的根本原因是什么?

(2)材料三体现了什么形式的土地制度。据材料三指出农民“卖田宅,鬻子孙”的原因。

| A.税制改革决定了历代封建王朝兴衰存亡 |

| B.田赋始终是古代朝廷最主要的财税来源 |

| C.“税外杂派”多出自地方官吏贪腐行为 |

| D.小农经济支撑“大国财政”的必然结果 |