农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

(1)、材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

材料二(董仲舒)又言:“……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又颛川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高;邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古,或耕豪民之田,见税什五,故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食.重以贪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼,赭衣半道,断狱岁以千万数.汉兴,循而未改。……”

——《汉书•食货志》

(2)根据材料二,分析中国古代小农经济处境艰难的主要原因。

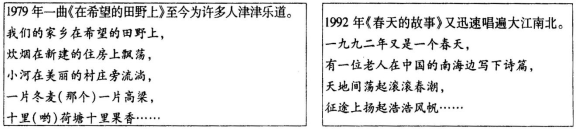

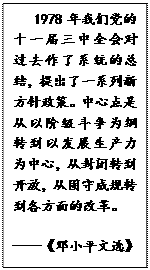

材料三歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

(3)材料三《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?

相似题推荐

【推荐1】阅读下列材料,回答问题。

材料一春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。……井田制度遭到严重的破坏。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。……围绕着“争霸”战争的需要,春秋以至战国的整个历史阶段内,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二从19世纪中叶起,中国农村开始生产供出口的大宗商品,包括供应条约口岸工厂的经济作物,这趋向于转入新的商业渠道。但在广大的中国农村地区,传统的市场结构正欣欣向荣,直到1949年都很少有衰落的迹象。……首先在条约口岸直接感受到的世界市场上银价或中国农业输出品行情的波动,有时候能波及农村。但总的说来,直到1949年农民地区和条约口岸经济依旧只有很松散的联系。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,结合所学知识,分析农业发展对当时社会转型的影响。

(2)根据材料二,结合所学知识,概括中国近代农业对工业化发展产生的影响。

【推荐2】民生问题是古今政治家关注的重大课题。阅读下列材料,回答问题。

材料一 夫在芸耨(即耘耨),妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练【于】布帛,则民不困。

——(战国)《尉缭子·治本》

材料二 孙中山认为:“民生就是人民的生活——社会的生存,国民的生计,群众的生命”。民生主义就是“要把社会上的财源弄到平均”,“就是要全国人民都可以得安乐,都不致受财产分配不均的痛苦”;就要“打破社会上不平等之阶级”。“要解决民生问题,一定要发展资本,振兴实业。”在孙中山的民生主义中,平均地权和节制资本,犹如车之两轮。如果说,平均地权侧重于实现土地国有和“耕者有其田”;那么,节制资本则着眼于防止私人资本垄断国计民生,并通过发达国家资本和利用外国资本,加快中国经济现代化的步伐。

——摘编自李华兴《孙中山民生主义思想剖析》

材料三 邓小平民生观立足于中国社会主义初级阶段的实际,渗透在改革开放的各项方针政策中。概括地说,邓小平民生观就是立足基本国情,顺应人民愿望,强调发展是硬道理,从解决人民温饱问题入手,不断满足人民日益增长的物质文化生活需要,保障人民各项权益,最终达到共同富裕的基本思想和观点。

——苏献启《试论邓小平民生观》

(1)据材料一,指出作者关于民生的目标,并从治国的角度分析这一目标得以实现的条件。

(2)与材料一相比较,材料二孙中山关于民生的目标及其实现的设想条件有何不同?孙中山的这一民生目标及其设想条件在近代中国是否可行?结合所学知识简要说明理由。

(3)据材料三,结合所学知识,评述邓小平的民生观。

(4)以上三则材料体现了不同的民生观,结合材料及所学知识归纳导致这一不同的相同因素。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一在农业方面,明代特别值得提出之处为烟叶、玉蜀黍、甜薯及花生自新大陆输入。后面两种农作物因其可以栽种于前未耕耘之山地,对于解决食物问题更具有特殊之价值。可是在农业技术方面说,明代甚少进展。元代忽必烈所颁发之《农桑辑要》内中图释之农具,几个世纪之后再无增进,可见得传统的农业技术在相当时间之前即已达到其最高限度。

材料二然则明朝尽力使中国内部均匀一致则超过以前任何朝代。中期之后华北即无异族逗留的痕迹,华南有了省区之间的移民,使人口更能疏散到广大的地区,也使西南之少数民族更感到压力。历史上估计中国的人口,总多少带有冒险性。可是中外学者已有共同的观念,认为公元1600年前后,中国人口已接近15000万,这是历史上的最高点。虽说明律不许人民泛海,事实上向东南亚各国移民好像未曾间断。公元1567年明政府已片面开放福建之月港,当地接近厦门。以后国际贸易相次展开于广州及澳门似从1578年始。

——摘自黄仁字《中国大历史》

材料三1838——1852年英国制造品输华值(年平均数)(单位镑)

——据严中平《中国近代经济史》编制

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明晚明中国人口增长至历史最高点的原因及其影响。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1838-1852年英国制造品输华值的变化及原因。

材料一:汉武帝时,农民“或耕豪民之田,见税什五”。宋代是中国封建租佃发展史上一个重要的阶段。《宋会要》说:“乞令两淮州县,取民户见输之课,计其多寡,分画疆畎,而立契券,随亩增租,以其余给与佃人,庶革广占之患,从之。”宋代的佃户,租约满期,交租完毕,佃户可以另行租种别的地主的田地,有的还可以“或习学末作”甚至“衣食有余,稍能买田宅二、三亩,出立户名,便欲脱离主户而去”。宋代由于各地区经济发展的不平衡,在生产落后的地区,较多的实行着劳役地租,而在生产发展比较快的地区,间有折钱收租的。当然这仅是个别的现象,普遍通行的却是实物地租,实物地租分为分成租和定额租两种。

——摘编自关履权《宋代封建租佃制的发展与阶级关系的变化》

材料二:明清时期永佃制已经开始在民间得以普遍流行,不过需要指出的是,这一时期的永佃制主要体现为民间习惯法规范的创设和实践,官方通过法律对此制的调整直至清雍正年间才逐渐展开。就对明代永佃制的考察结果来看,民间已存在大量证明永佃关系成立的租佃契约。其中,万历、天启年间刊刻的《万书萃宝》《学海群玉》《增补素翁指掌杂字全集》等书对反映永佃关系的契约格式有着相对详细的记载。具体而言,佃户在不拖欠地租的前提下,具有永久耕作和自由退佃的权利,田主无权随意撤佃;同时,佃户缴纳定额地租,“倘遇丰荒,租谷不得增减”;另外,有些田主或会收取押租。而对于元代已经萌生的“一田二主”之现象,明代逐渐盛行之,江苏、浙江、江西、安徽等地土地转租之情形尤其居多,甚至还出现“一田多主”的现象。

——张亮、杨清望《民国时期永佃制的结构与功能新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代租佃制发展的历史背景和主要特点。

(2)根据材料归纳,与宋代租佃制相比明清时期的租佃制有什么变化?简析其原因。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一清初,康熙下令停止圈地弊政,修订顺治年间的垦荒定例,给予垦荒者更多的优遇。又规定地方官能招徕垦荒者升迁,否则罢黜。实行“更名田”,将明朝藩王土地给予原种之人,改为民户,承为世业,使耕种藩田的农民成为自耕农。实行蠲(免除)免政策,1685年至1687年,康熙先后将河南、直隶、湖北等九省田赋普免一周;l711年,又将全国各省钱粮分三年轮免一周。1712年,康熙宣布“滋生人丁,永不加赋”,将全国人丁税固定下来,使农民的负担有所减轻。经过几十年的努力,全国垦田面积由顺治末年的5亿5千万亩增加到康熙末年的8亿亩以上,人口也迅速增长。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

材料二清末中国与西方接触以后,农业发展偏重于农业商品化、科学农业的发展。1894年以前,郑观应、张之洞和孙逸仙等知识分子引介和倡导肥料学、土壤学、植物学等为主的现代农业。1894年以后,《苏报》《申报》《国闻报》等地方报纸刊登欧、美、日的农业新知。1898年,清廷设立农工商总局,1906年改为农工商部,内设农务司,专理全国农政。此外,各省也设有劝业道掌理农政。除政府中的农政机构外,1904年以后各省又有农会之成立。农会是半官方的组织,由地方政府倡导,由地方绅民组织,经费则由地方政府补助。除了农会实际教导农民农业新知外,晚清另有农业讲习所、农业试验场、农学堂、大学农科之设立,以传播现代农学。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史·晚清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初康熙发展农业的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评述晚清农业的新变化。

材料一: 管仲制定政策时对老年人进行社会救济。据记载,桓公“再会诸侯令曰:养孤老,食常疾,收孤寡”,并且要求“食如言而勿 遗”。管仲在粮价上涨时抛出粮食,利用粮食差价收入来抚恤包括贫病无子老年人的社会弱势群体。对于子弟战死沙场或无子的老年人去世,由国家负责安葬。

材料二: 除西周礼制影响外,汉代朝野格外践行“长幼有序、事亲至孝、敬老崇文”的理念。汉朝规定:60岁以上者,免除赋税;70岁以上的老人“虽有罪,不加刑焉”。《唐律》规定“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年”。南北朝的“孤独园”到了宋代发展出多种官办养老机构。明洪武十三年下诏:“文武官年六十者听致仕(告老还乡),给以全俸诰敕。”六十岁退休遂成官场惯例。

(1)根据材料一概括管子解决养老问题的主要途径?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国汉至明朝养老政策的特点?

材料一 1949年,年人均国民收入只有69.29元,年人均社会商品零售额只有25.94元,年人均布只有3.49米,年人均糖只有0.37公斤,年人均粮食只有209公斤,年人均棉花只有0.82公斤……

——摘自《新中国60年民生往事》

材料二 1958年《人民日报》发表社论《办好公共食堂》,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”成为传遍大江南北的口号……1960年春,粮荒问题日见严重,为了用有限的粮食做出更多饭,人们想了很多办法,如广西大力推广“双蒸法”:即将米干蒸半小时后加上凉水,1斤米加4斤水,用猛火蒸1小时,能使每斤米出饭5斤,比原来增加40%以上。由于口粮和副食品严重短缺,不少群众患了浮肿、肝炎等疾病。

——摘自《新中国60年民生往事》

材料三 1980年全国每人平均消费粮食428公斤,城乡人民穿着质量大有提高……购买自行车、缝纫机、电视机等占用的零售额比重,由1952年的0.5%提高到1980年的24.5%。进入新千年,百姓衣食住行更加突出个性化,信用卡改变了人们的消费方式,互联网改变了人们的联系方式。

——摘自《新中国60年民生往事》

(1)据材料一概述建国初期的民生状况。列举党和政府为改变这一状况采取的举措。

(2)结合材料二及所学知识,指出该社论发表的背景。指出这一时期党在探索社会主义建设道路上出现的重大失误。这些失误导致了怎样的后果?

(3)材料三折射出这一时期有哪些方面的新发展?指出推动新发展的原因。

(4)新中国六十年民生的变化给你哪些启示?

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

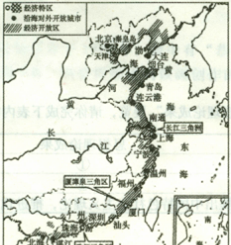

观察上图,说明十一届三中全会后我国形成的对外开放格局。结合材料和所学,围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

材料一 自汉唐直至1919年,中国的GDP一直超过日本。到了清朝末年,列强入侵中国。据史学记载:中日甲午战败后,日本得到了价值1亿两白银的战利品和2.3亿两的赔款。这笔巨款相当于日本当时7年的财政收入。在1919年五四运动前后,中国GDP首次被日本历史性地超过,改变了数千年来GDP弱于中国的局面。……2010年中国GDP再次超过日本,成为世界第二大经济体。

——许梦博《中日GDP三次赶超的历史真相》

材料二 中美日GDP比较(单位:10亿美元;数据来源:国际货币基金组织)

注:GDP(国内生产总值),是指一个国家(或地区)所有常驻单位,在一定时期内,生产的全部最终产品和服务价值的总和,常被认为是衡量国家(或地区)经济状况的指标。

完成下列要求:

(1)据材料一,从中国的角度,分析“中国GDP首次被日本历史性地超过”的主要原因。2010年中国GDP再次超越日本之后,媒体和各方声音各有不同,究竟该如何看待?谈谈你的建议。

(2)据材料二,指出中国经济近40年来呈现出怎样的态势?形成的主要原因是什么?指出促成美国20世纪90年代经济发展态势的政策因素。

(3)2019年中华人民共和国70周年华诞。70年创造了举世瞩目的中国奇迹。你认为创造这一奇迹的主要因素是什么?

材料一

| 人物 | 主张 |

| 商鞅 | “凡将立国,事本不可不专”“能事本禁末者,富” |

| 汉高祖 | “贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之” |

| 雍正帝 | “农为天下之本务,而工商皆其末也” |

材料二农业总产值一九八一年比一九八O年增长百分之五点七,一九八ニ年预计比一九八一年增长百分之五,两年平均每年递增百分之五点三……特别可喜的是,许多农业生产比较落后的地区,在一两年或两三年内迅速地大面积地改变了面貌,这是建国以来很少有的。这就最有力地说明,党和政府的农村政策是完全正确的。

——摘自《关于第六个五年计划的报告》(1982年政府工作报告)

(1)概括指出材料一所反映的经济政策,并结合所学知识说明古代中国统治者推行该政策的主要目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时党和政府在农村实施的主要政策,并说明其历史作用

【推荐2】土地流转成为当下深化农村土地改革政策的体现。阅读下列材料,回答问题。

材料一:永佃制是中国自宋至近代的一种土地制度,据此,佃户可以永久租用农地,不受土地业权转手的影响。在永佃制下,土地的拥有权与使用权分离,可以分别执行和占有。这两项分割的权益,各地名称不同,如:田底田面、田骨田皮、田根田脚。有的地方认为永佃权是土地所有权的一部分,因此享有永佃权的称为二田主,形成一田二主制。永佃制有利佃农,对佃农是一种保障。佃农视永佃权为一种产业,可以出让、遗赠或转售。永佃权有时价,而且往往比田骨的价值更高。

——赵冈、陈钟毅《中国土地制度史》

材料二:分田到户、包产到户在那些已经使用机械生产的平原地区显然是倒退。因为单干就要废弃机耕,实行畜耕和人耕,而农业现代化的表现就是耕作机械化。但是,农民宁愿出力出汗也愿意分田到户,从机耕到人耕,确实令人感到可笑,但农民的生产积极性却高涨起来了。他们不惜出力出汗,也要把地种好,为了能畜耕,他们自动互相换地,然后或一家买牲口,或两三家合买牲口,一时牲口的价格猛涨。

——摘自任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料三:建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿的原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营……

——《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

(1)根据材料一,概括永佃制的主要内容并指出其产生的主要原因?

(2)根据材料二并结合所学,评价“分田到户、包产到户”。

(3)根据材料一、二,谈谈材料三中现阶段农村土地产权制度改革对你有何启示?

材料一 纵观我国两千余年粮食生产的发展历史,不难发现,粮食生产始终囿于小生产的手工劳动水平,发展速度相当缓慢。但也必须承认,由于历代农民的辛勤劳动,在小生产手工劳动范围内,随着生产经验的积累,农民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数,提高亩产量,形成了一条独特的中国粮食生产发展的道路。

——摘编自郭松义等《略论我国封建时代的粮食生产》

材料二 中国1952-1990年粮食产量统计表(单位:万吨)

| 年份 | 1952年 | 1958年 | 1959年 | 1961年 | 1962年 | 1984年 | 1990年 |

| 产量 | 16392 | 20000 | 17000 | 14750 | 16000 | 40712 | 43500 |

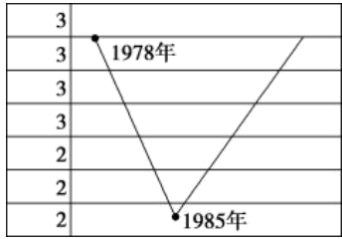

材料三 中国某地区城乡收入差距系数曲线图

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食生产发展的原因。

(2)材料二表明20世纪50年代末60年代初和20世纪80年代以后我国农业生产发展各呈现怎样的特点?依据所学知识简要说明其原因。

(3)根据材料三,从经济体制变革的角度指出20世纪80年代引起城乡收入差距变化的原因。