材料一 中国的丝绸工业具有长期发展的历史,技术比较进步,成本比较低廉,产量比较丰富,所以中国产品能够远渡太平洋,在西属美洲市场上大量廉价出售,连原来独霸该地市场的西班牙丝织品也大受威胁。

——全汉昇《略论斯航路发现后的海上丝绸之路》

材料二 明朝中期开放海禁后,大批中国商品通过东南亚流入欧洲和美洲。15世纪末16世纪初的新航路开辟,把晚明中国带进了全球化贸易的新潮流。中国出口的主要物品为生丝、丝织品、黄金、瓷器等,其中生丝数量最大。德国学者贡德·弗兰克在《白银资本》中写道,1500—1800年,“中国凭借着在丝绸、瓷器等方面无与匹敌的制造业和出口,与任何国家进行贸易都是顺差”。他估计,17世纪至18世纪世界白银产量的1/3乃至1/2流入了中国。

——据樊树志《国史概要》和【德】贡德·弗兰克《白银资本》整理

材料三 鸦片战争后“民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销。商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞,不能出口。”

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

(1)根据材料一,概括明清时期中国丝织品在国际市场上具有超强竞争力的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明东西方“丝一银”贸易形成的背景,简要分析白银大量流入中国的原因。

(3)根据材料二、三,指出中外贸易发生的变化,并结合所学知识简要分析其原因。

材料 据记载,从17世纪起,江南地区一直使用多锭纺车技术,18世纪晚期,人力纺纱机在松江地区得到广泛使用,流动轧花人为农户轧花、梳棉等。家庭棉纺织作业成为妇女的工作。有记载表明,一个女孩需要花4年时间才能娴于纺纱和织布。18世纪晚期和19世纪初,乡村专于纺纱,城镇专于织布。布号或布行控制着松江大部分棉纺织业生产,并将其发展成为一种高度商业化的经济活动。松江地区的棉纺织业呈现一派繁荣景象。然而,1840年以后的60多年中,松江连同江南的其他地区经受了一系列的外国侵略和中国历史上最具破坏性的内战,内战期间,江南地区损失了一半的人口。这一时期还经历了气候变迁的逆转,包括气温的骤降、夏雨淫霖以及时常爆发的洪水,破坏了棉花的种植。值得注意的是,1846年,江南学者包世臣已指出:“松、太利在梭布……近来洋布盛行价止梭布三之一,梭布势必减滞。”

——摘编自李伯重《“过密化”与中国棉纺织业生产》

材料二 1787年,英国原棉消费增加到2200万英镑,棉纺织业成为雇佣人数与产品价值仅次于毛纺织业的第二大产业部门,消耗的大部分纤维都是使用机器清洁、梳理、纺织的。半个世纪以后,原棉消费量增加到3.66亿英镑;按产品价值、资本投资以及雇佣人员计算,棉纺织业成为英国最重要的工业部门;几乎所有的棉纺业雇员都在按工厂制度组织的制造厂中就业。棉纱的价格已经下降到以前价格的1/20左右,而且最便宜的印度劳动力无论在质量上还是在数量上,都无法与兰开夏的骡机和画眉乌织机进行竞争。英国的棉纺织品畅销到世界各地,出口值比国内消费量大1/3以上。棉纺织工厂是英国工业实力的象征,同时也造就了庞大的工业无产阶级。

——摘编自波斯坦主编《剑桥欧洲经济史》(第六卷)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国棉纺织业发展的特点及背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国棉纺织业发展前途不同的原因。

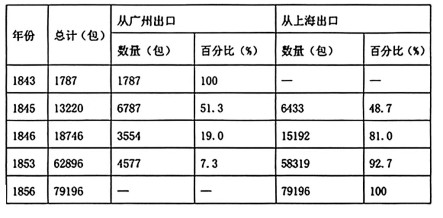

材料一 1843-1856年间中国生丝出口数量表(部分)

| 年份 (年) | 总计 (包) | 从广州出口 | 从上海出口 | ||

| 数量(包) | 百分比(%) | 数量(包) | 百分比(%) | ||

| 1843 | 1 787 | 1 787 | 100 | - | - |

| 1845 | 13 220 | 6 787 | 51.3 | 6 433 | 48.7 |

| 1846 | 18 746 | 3 554 | 19.0 | 15 192 | 81.0 |

| 1853 | 62 896 | 4 577 | 7.3 | 58 319 | 92.7 |

| 1856 | 79 196 | - | - | 79 196 | 100 |

——程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》

材料二 中国与外部世界的联系……近代以后的情况与以前已有了很大的不同……如果离开这个背景来考虑中国近代史的开端问题,那么我们对于……当时中国历史处境的认识,将不会超过道光皇帝之流的清代统治者的水平。

——白寿彝《中国通史》

材料三 19世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于19世纪后半期创建新式工业。……当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

(1)根据材料一,指出1843-1856年间中国生丝出口情况,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二、三和所学知识,概括说明近代中国在政治和经济上是如何逐渐与世界联系在一起的。

材料一 近代中国在西方列强的入侵下,一方面不断坠入半殖民地深渊,另一方面,各界人士救亡图存,于是中国在充满沉沦与上升、发展与不发展的矛盾中由传统社会向近现代社会转型。这一转型的重要历史时期,社会变迁体现在方方面面,而中国又是一个传统农业大国,农村占据着广阔的区域,在自然经济逐步解体的背景之下,农村社会发生了重要变化,这种变化又深深的影响着中国社会的前进与发展。

——摘引自潘晨《试论近代中国自然经济解体与社会变迁》

材料二 面对列强的战争侵略,张謇1879年就认为:“中国大患不在外侮之纷乘,而在自强之无实。”中国要不受侵略,最根本的是要真正自强,要做实事,自强要落到实处。……甲午战争的结局是中国惨败,这使张謇深深遗憾;《马关条约》割地赔款,中国主权严重丧失,更使张謇深受刺激,外国资本大量涌入中国,中国人该怎么办?当时,“设厂自救”的呼声很高。办厂,与列强争利权,这是当时许多有识之士的共识。

——摘引自王敦琴《张謇“父教育而母实业”之内蕴及其当代意义》

(1)结合所学,概括材料一中“农村社会发生了重要变化”的表现,并分析“变化”的根源。

(2)根据材料二,结合所学,分析当时许多有识之士呼吁“设厂自救”的原因,并概括张謇“设厂自救”的举措。

材料一1843~1856 年间中国生丝出口数量表(部分)

一程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》

材料二中国 与外部世界的联系.....近代以后的情况与以前已有了很大的不...如果离开这个背景来考虑中国近代史的开端问题,那么我们对于当时中国历史处境的认识,将不会超过道光皇帝之流的清代统治者的水平。

——白寿彝《中国通史》

材料三19世纪中叶,西方资本主义以炮规打开了中国的大门。此后,中国于19世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”.“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路"指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者--从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”“求富”的重要意义。

——董志凯《从 “机船矿路”到“瓶颈产业”一中国百年投资结构之联想》

(1)根据材料一,指出1843~1856年间中国生丝出口情况,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二和所学知识,概括说明近代中国在政治和经济上是如何逐渐与世界联系在一起的?

(3)根据材料三,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。

材料一 1843~1856年间中国生丝出口数量表(部分)

| 年份 | 总计(包) | 从广州出口 | 从上海出口 | ||

| 数量(包) | 百分比(%) | 数量(包) | 百分比(%) | ||

| 1843 | 1787 | 1787 | 100 | — | — |

| 1845 | 13220 | 6787 | 51.3 | 6433 | 48.7 |

| 1846 | 18746 | 3554 | 19.0 | 15192 | 81.0 |

| 1853 | 62896 | 4577 | 7.3 | 58319 | 92.7 |

| 1856 | 79196 | — | — | 79196 | 100 |

——程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》

材料二 中国与外部世界的联系……近代以后的情况与以前已有了很大的不同……如果离开这个背景来考虑中国近代史的开端问题,那么我们对于当时中国历史处境的认识,将不会超过道光皇帝之流的清代统治者的水平。

——白寿彝《中国通史》

材料三 19世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于19世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

(1)根据材料一,指出1843~1856年间中国生丝出口情况,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二和所学知识,概括说明近代中国在政治和经济上是如何逐渐与世界联系在一起的?

(3)根据材料三,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。

19世纪70年代以后,洋货以更大的规模,更快的速度向中国全境蔓延。若以1871年至1873年的进口值为100%,1891年至1893年即增加到206.6%。“洋布、洋线、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业;……洋铁、洋针、洋钉入中国,而业冶者多无事投闲……”。

“及内地市镇城乡,衣土布者十之二三,衣洋布者十之七八”,趋新、求异、逐洋成为时尚,洋货成为人们追逐的对象。

——《中华文明史》

(1)运用所学知识分析19世纪70年代以后洋货畅销的原因?结合材料说明洋货畅销给中国社会带来什么影响?

官厅为治事之机关,职员乃人民之公仆,本非特殊之阶级,何取非分之名。查前清官厅视官等之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,义无取焉。光复以后,闻中央各地方官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政体之玷。嗣后各官厅人员相称,咸以官职;民间普通称呼,则曰先生,曰君,不得再沿前清官厅恶称。

——《临时大总统关于革除前清官厅称呼致内务部令》

(2)指出材料中政府倡导新称呼的背景。废除“大人、老爷等名称”给中国社会带来什么影响?

(3)19世纪,中国近代报刊出现。下述报刊分别宣传了哪些进步思想?并举出具体事例说明。

材料一 世界棉花种植者、制造商和消费者之间存在着不断变化的空间安排。第一阶段:公元前2000年—公元1600年,多极,分离。第二阶段:1600年以后,网络越来越集中在欧洲,但生产仍然分散。第三阶段:1780年—1860年,生产网络集中在欧洲,一个多中心的棉花产业变成单极世界。1860年1月底,英国曼彻斯特商会的成员聚集在该市市政厅举行年会。出席年会的绅士们都认为他们站在一个世界性帝国——棉花帝国的中心。

——摘编自斯文·贝克特《棉花帝国》

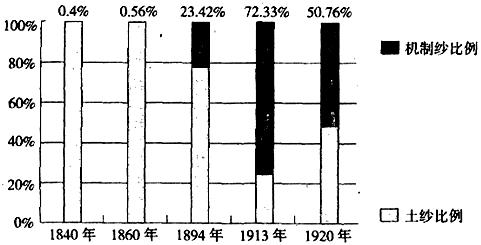

材料二

1840—1920年中国棉纺织业消费棉纱情况示意图

——摘编自《中国近代史资料汇编》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲棉花帝国逐步形成的背景及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致这一时期中国棉纺织业消费棉纱情况变化的原因。

(3)综合上述材料,指出影响中国棉纺织业发展的主要因素。

材料一 辅佐秦始皇治国的李斯的经济思想,在其石刻当中,可以窥见一斑。琅琊刻石言:“勤劳本事,上农除末,黔首是富。”石门刻石云:“男乐其畴,女修其业,事各有序……”

——钱穆《中国经济史》

材料二 琼州附近的文昌,在1882年,由于廉价的印度棉纱的大量进口,使得本地的手工纺织业破产了。“文昌女工既失其纺纱职业便转入织布”了。又1893年《益闻录》记载:江苏睢宁县,也由于“洋纱盛行,村人均有抱布之乐,户户织棉,轧轧机声”。

——严中平《中国近代经济史》

材料三 1887年,他(严信原)在宁波北门外湾头,创设了通久源机器轧花厂。初创时,资本5万两,从日本购入蒸汽发动机、锅炉和40台新式轧花机,雇用工人三四百人,并聘用日本工程师和技师。……到1897年,据9月21日《中外日报》称,该厂“开设有年,生意亦畅,现因新添纺织机器,所有前次所用女工,不敷工作,因此招募女工……闻近日女工向该厂报名者颇多”,这表明该厂发展较为顺利,以后续有扩大。

——赵世培等编《浙江近代史》

(1)根据材料一和所学知识,指出中国传统农业社会生产的基本模式及其特点。

(2)根据材料二,说明文昌当地手工纺织业破产的原因。据材料二、三和所学知识,说明通久源机器轧花厂是什么性质的企业?这种性质的企业是在怎样的背景下产生的?

材料一:在全球化贸易浪潮频频袭来之际,大明王朝的统治者依然沿袭着开国皇帝朱元璋制定的海禁政策,禁止人民私自出海与外国商人贸易。在巨大的利益诱惑下,贸易双方都不遗余力地冲击这条禁令,东南沿海走私贸易非常兴旺。走私与海禁较量的结果,终于使得统治集团明白,时代的潮流不可阻挡,海禁政策已经不合时宜。隆庆元年(1567)福建巡抚涂泽民上疏,请求朝廷开放海禁,准许人民前往东西二洋贸易。朝廷权衡利弊得失之后,批准了这个建议。在东南沿海的港口,设立海关,向从事对外贸易的商船征收关税,使得“私贩”转化为“公贩”,走私贸易转化为合法贸易。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

材料二:1854年,清政府在上海成立海关税务司,以管理海关行政事务。后来税务司扩大至海关许多通商口岸,因此,又在上海成立了海关总税务司署。自1863年开始,英国人赫德开始长期担任总税务司一职。1865年,总税务司署由上海迁至北京,分管全国30多个海关。

——摘编自许纪霖、陈达凯主编《中国现代史》

材料三:广东、福建在对外贸易活动方面实施特殊政策和灵活措施,这两省的产品,除个别商品外,全部由省经营出口,外汇任务包干,自负盈亏。到1987年。全国所有的省、自治区、直辖市和经济特区都有了对外经营的口岸,可以直接开展进出口贸易。

——摘编自《中国经济发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代对外贸易发生的变化及其变化原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述海关税务司署成立的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明外贸体制改革的意义。