材料一 1908年,江宁公园办事处主事道员陈琪向两江总督兼南洋大臣端方提出了创办博览会的设想。陈烘上奏的呈文中提出:“尝考欧美各国农工商务繁盛之原因,无不由赛会而起……若英、德、奥、法、比、意连年开博览大会,而富强之规甲于寰宇,此其明证也。”1909年,端方与江苏巡抚陈启泰联名向朝廷上奏折,请先创设南洋第一次劝业会。专以振兴实业、开通民智为宗旨。著名实业领袖张誉、虞洽卿等人都为劝业会积极奔走游说。新加坡华商总会为预备陈列品,呼吁爱国侨民“踊跃贤成”。1910年6月5日。南洋劝业会在南京正式开幕,各界代表五千多人参加了开幕典礼。

——摘编自乔兆红《开一时之风气,策异日之富强——论1910年南洋劝业会》

材料二 南洋劝业会举办19年之后由浙江省主办的西湖博览会,是中国首个以“博见会”之名举办的全国性博览会。是会虽然在一定程度上模仿了南洋劝业会,但无论就展品数量还是观众人数而言,都超过了南洋劝业会。西湖博览会明确规定,所征集的展品,除外国参考馆外,必须一律是“国货”。《征集出品细则》明确规定,“出品以国货为限,出品人以有中华民国国籍者为限”,突出了国货的关键在于“国人经营”,即经营主权在我。博览会召开期间,建造了西湖博览会纪念塔、西湖博览会桥、大礼堂等标志性建筑,成为民国时期杭州滨湖一带颇具特色的新景观,使“西湖面目,焕然一新”。会后利用西湖博览会留下的建筑和展品所建立的西湖博物馆、浙江经济围书馆、杭州电厂用户娱乐电影院等,则成为新的文化和娱乐设施,长期留存。

——摘编自马敏《博览会与近代中国物质文化变迁——以南洋劝业会、西湖博览会为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南洋劝业会举办的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述民国初年的西湖博览会。

材料一 (东印度公司)是一个具有法人和政治地位的团体,在任何时候都是以伦敦公司和印度总督的名义在印度群岛进行贸易。他们及其后继者在法律上都有权拥有、购买、接收和保留土地、租金、特权、自由、管辖权、特特许经营权以及任何种类的财产继承权。东印度公司及其后继者有权在15年的任期内,享有完全独占东印度贸易的自由和特权,可以自由在东印度的所有岛屿、港口、城市、城镇进行贸易。

——摘译自 《伊丽莎白女王授予东印度公司的特许证》(1600年12月31日)

材料二 19世纪末期, 清廷终于认识到“非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持”。盛宣怀一再向清廷上书:“要振兴实业, 非改革那些资本小、范围狭的金融机构、钱庄、票号、银号不可。”1897年5月27日, 中国通商银行在上海成立。在创办章程中规定“招商集股,合力兴办”。以资本金为例,它规定额定资本为500万两,先收半数250万两,其中招商局和电报局分别投资80万两和20万两;盛宣怀、李鸿章等大官僚投资近80万两,属于纯粹商人投资的股份为数极少。户部拨存通商银行200万两,先领100万两,作为生息公款,5年内分期归还。

——摘编自丁吉林 《盛宣怀:挽狂澜创办中国第一家银行》

(1)据材料并结合所学知识, 简析英国东印度公司在对外殖民扩张中能够发挥独特作用的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国通商银行创办的背景。据材料一、 二,比较英国东印度公司和中国通商银行在经营模式上的相似之处。

材料一 至两宋时,国家建立了渐趋完善的商税制度,从而以法律的形式承认了民营商业的存在及其合法性,而商税也在很大程度上提供了国家维持庞大的官僚机构正常运行和两宋王朝赡军养兵的巨额费用。“以朝廷雄富,犹言摘山煮海,一年商利不入,则或阙军须”。“州郡财计,除民租之外,全赖商税”,“方朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语云:苏常熟,天下足。”同时商业镇市的崛起和繁荣所带来的商税在国家财政收入中的地位显得越来越重要。宋代设镇的标准是“民聚不成县而有税课者,则为镇”,官府积极促进镇市的设置。“州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。

——摘编自冯芸、吴臣辉《宋代商税制度的确立与国家商业政策的调整》

材料二 鸦片战争后,随着西方列强的入侵,新的商业经营形式被引入中国。1864年,英国在香港开办汇丰银行,1865年在上海设立分行,随后又在中国许多城市设立分支行。19世纪70年代,随着官督商办与官商合办的民用股份制企业出现,股票也开始走向市场,其中较著名的有轮船招商局和开平矿务局的股票。为了适应股票交易的需要,上海出现了最早专营股票的证券机构——上海平准股票公司。洋行总买办徐润于1875年仿照外国保险公司的做法,开办了中国自己的第一家保险公司——仁和水险公司,集股50万两。1897年,盛宣怀奉旨在上海创办的中国通商银行,是中国人自办的第一家银行,先后在北京、天津、重庆等地设立分行。1900年,香港成立了第一家大型百货公司,之后在广州、上海等地也出现了大型百货公司。

——摘编自张海鹏主编《近代中国通史》

(1)根据材料一,概括两宋时期政府商业政策调整的内容与原因。

(2)根据材料二,概括近代中国新的商业经营形式出现的背景以及内容。

(3)综合材料并结合所学知识,评价新的商业经营形式的历史作用。

材料一 实业救国论在19世纪末已开始出现,到了辛亥革命(1911)前后成了一种颇为流行的论调。甲午战争后,陈炽宣称:今后中国的存亡兴废,“皆以劝工一言为旋转乾坤之枢纽”,这可说是中国近代实业救国论的滥觞。20世纪初,张骞极力宣扬实业救国论,认为:“救国为目前之急,······譬之树然,教育犹花,海陆军犹果也,而其根本则在实业”。

——摘编自杨晓雯《清末民初实业救国思潮的思考》

材料二 电视连续剧《大染坊》叙述了陈寿亭从一个叫花子到拥有雄厚资产的印染厂主的创业过程。剧情发展到最后,大家在工厂里给寿亭祝寿,手下来报,日本来侵,韩复榘(山东地方军阀)弃城逃跑。寿亭对这个国家彻底失望了,最后说出“这是什么军队,这是什么国家!”最终吐血而亡。

——摘编自吕伟俊《韩复榘统治下的山东商业》

材料三 中国的民族资产阶级,总的说,是一个爱国的阶级。他们办企业的思想,可概括为“实业救国论”。作为一种理论,它是虚谬的,因为在当时国际国内条件下。若说办实业能达到救国的目的,不过是幻想。但是作为一种行动指针,它有现实的积极的意义。

——摘编自《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初实业救国思潮兴起与发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析陈寿亭“最终吐血而亡”的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,阐述近代中国有识之士的“实业救国”举动的积极意义。

材料一 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

材料二 晚清时期,工业各种组织特别是近代银行制度并不存在,政府不能建立和保证一个有法律、商业和教育等制度的体制。由于没有关税自主权和外国人已索取的特权,华资企业无法与进口货和外资企业竞争。十九世纪后期的中国经济是贫困的:农村人口在人地比例日趋不利的情况下生活,农业技术发展潜力消耗殆尽。但阻碍中国早期工业发展的因素并不是资本的绝对短缺,问题在于本来有限的经济资源,在只有根本的政治变革才能打破的传统束缚中一直没有发挥作用。经济成就和政治权力的结合是当初公行等垄断事业的特征,在中国早期工业化时期,这种结合也没有分裂过。

——摘编自《剑桥中国晚清史1800—1911年》(美)费正清等中国社会科学出版社

(1)依据材料一并结合所学知识归纳近代中国早期制造业发展的特点?并简要指出其起步背景。

(2)依据材料二并所学知识,分析晚清时期制造业发展的促进因素和制约因素?

材料一 村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土地上的,一代一代地下去,不太会有变动。

——费孝通《乡土中国》

材料二 一闻有人招雇女工,遂勃然以兴,全家相庆,举国若狂,利之所在,人争趋之……无论小家碧玉,半老徐娘,均各有鼓舞踊跃之心,说项钻求,唯恐不能入选。

——《申报》1888年4月

材料三 在二十世纪三十年代中期,即使在据说是受“外国资本主义侵入”之害最深的纺织工业方面,61%的国产棉布仍是手工织成的。

——《剑桥中国晚清史下卷》

(1)结合所学知识说明材料一中现象存在的社会原因。并分析这种现象对中国新经济因素发展的影响。

(2)从近代经济结构变动的角度,分析材料二中出现妇女打工热潮的背景。

(3)材料三中纺织业的发展状况体现了中国近代民族工业的什么特点?

7 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

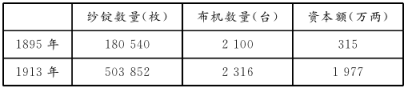

材料一 下面是1895年和1913年全国华资纱厂的纺机数量及投资总额的比较表(纱 锭:纺纱机上的滚筒)。

材料二 从1895年到1913年民族资本主义初步发展阶段,创办的工矿企业总计549 家,资本总额达120,369,000元,比甲午战前民族工业产生阶段的一百五十家增加三倍多, 资本总额约增长五倍。民族工业在甲午战后帝国主义加深侵略的情况下,为什么还能得到 初步发展?答案不是一句话可以说清,如同历史的发展有合力的作用那样(恩格斯称之为 “很多意志”起作用)。

——《甲午战争和中国近代民族工业》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出这一时期近代中国民族工业发展的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析恩格斯所说的民族工业发展是“很多意志”起作用 的观点。

材料一 中世纪末期后,西方各国逐步摆脱教廷控制,政治权力由宗教向世俗转移,重新获得权力的各国王室政治上需要新的政治盟友同传统的封建贵族对抗;加之资本主义萌芽产生。各国贸易交往日益频繁,贸易范围和规模的扩大,商品流通的深化,促使新兴资产阶级对货币有大量需求。重商主义由此产生,其基本内容为;财富就是货币,货币即财富,财富的直接源泉是流通领域;一个国家财富必不可少的是金银等贵金属,如果没有贵金属,就必须通过贸易来取得,对外贸易必须保持顺差。

——摘编自魏景富、陈洁莹《浅析西方重商主义与中国重商主义的区别》等

材料二 重商思想是晚清兴起的重要思潮,其突出特点是将"商"的发展与国家命运相联系。"商战"观念的兴起使重商思想发展进入新阶段.通过全面发展民,族经济.以达到"上以养成国家之要需,下以杜绝外洋之危漏"。随着对外贸易的深化,"商"所包容的内涵不断拓展,形成了以流通领域的"商"为枢纽,涉及近代国民经济体系诸多部门和领域的"大商"。甲午战争后,重商思想出现重要转折——有关"实业"的新词汇、新观念开始出现并得到迅速普及。清末,对"利权"和"权利"的关注成为晚清重商思想超越经济,改造传统国家观、权利义务观,希求深层次变节的重要表现形式。1903年,清廷正式设立商部,作为"联络官商之情"的国家机构,担负着制定各项经济政策、领导发展国家工商实业的重任。

——摘编自线文《晚清重商思想研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方"重商主义"产生的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与西方"重商主义"相比,晚清"重商思想"的特点,并简析其意义。

材料一 1849年,英国维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王提出要举办万国博览会(首届世界博览会),以向世人展现时代的荣耀。博览会要展示每个国家的产品,应有尽有。等到一切打算都有了头绪,他召集了一个委员会,公布其计划大纲,得到委员们的赞成。大厂家热烈拥护,殖民地和东印度公司表示赞同,各大国踊跃送来展品。议会经过讨论后,通过了将博览会设在伦敦海德公园的议案。1851年5月,在灿烂夺目的场景与欢欣鼓舞的气氛中,万国博览会由女王主持了开幕典礼。

——摘编自(英)里敦·斯特莱切《维多利亚女王传》

材料二 1906年,两江总督兼南洋大臣端方决定在中国举办博览会。自1908年春起,他几乎一直把筹备南洋劝业会作为其工作重点,任命江苏绅商张謇为南洋劝业会“总理”,具体负责筹备事宜。端方要求所属各部门认真落实,又直接给上海、苏州等地商会去函,请求认购商股,共襄盛举。随后他又电函张之洞、袁世凯,希望他们在北京斡旋以使之成。1909年7月,端方调任直隶总督后仍在为南洋劝业会操心费力。1910年6月,中国历史上的第一次商品博览会如期在南京隆重开幕。南洋劝业会的展览持续了6个月。当年获奖的一些产品后来大都成了饮誉海内外的名优特产。南洋劝业会吸引了中外客商十万多人与会,周边地区前来参观游玩的市民更是不计其数。

——摘编自张海林《端方与清末新政》

(1)据材料一概括指出万国博览会筹建的特点,结合所学知识,说明英国举办博览会的历史背景。

(2)据材料二概括端方筹建南洋劝业会的措施。