| 时间年严均增长率 | 1952年~1978年 | 1978年~1995年 | 1995年~1999年 |

| GDP | 6.1% | 9.9% | 8.3% |

| 农业 | 2.1% | 5.1% | 3.7% |

| 工业 | 11.5% | 12% | 10.3% |

| 服务业 | 5.5% | 11.8% | 8.2% |

| 劳动生产率 | 3.5% | 7.1% | 7.3% |

——摘编自《建国以来经济发展记录(1949-2001)

运用材料和正确方法,绘制中国CDP和各产业附加值及劳动生产率年平均增长率的折线图,并对三个时间段的数据变化分别加以说明。

材料一 梨树全县有21个乡(镇),304个村。从1979年开始,梨树县农村也陆续实行了联产承包、大包干等生产经营方式的试点。1983年,全面实行了家庭联产承包责任制,全县乡村进行了体制改革,原来的人民公社改成乡政府,生产大队改成村民委员会,生产队改成村民小组。然而,计划生育、粮食征购、上缴提自等“三难”问题目益突出。1984年到1988年底,全县农民共大嫩集体提留款4602万元。县委、县政府通过调查研究、民意测验,发现多数村民要求实行民主投票选举村干部。1986年12月,结合贯彻落实中共中央(1986)22号文件,梨树县在北老壕村井展了基层政权建设试点工作,采取不划框子、不定调子、不提候选人的方式,由村民直接投票民主选举村委会干部。经过三轮预选和正式选举,结果,由乡政府任命已任职17年的村主任落选,村民们把一位有文化、懂科学、有开拓精神的小队会计推选为村主任。新的村委会干部就这样诞生了。

——摘编自(基层民主政治建设走上坚实道路记中国农村基层民主选举海选发端梨树县》

材料二 从城乡社区里的村(居)民议事会、村(居)民论坛、民主感谈会、民主听证会到党代表、人大代表、政协委员联合进社区,从“小院议事厅”到“被觉民主”,从线下“圆桌会”到线上“议事群”,中国人民在火热的基层生活中,探索创造了一个又一个充满烟火气的民主形式。

| 专栏枫桥经验 |

| 20世纪60年代初,浙江诸暨枫桥镇干部群众创造了“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决,实现捕人少,治安好”的“根桥经验”。此后,“枫桥经验”在实践中不断丰富发展,特别是党的十八大以来形成了特色鲜明的新时代“枫桥经验”。其内涵是,坚持和贯彻党的群众路线,在党的领导下,充分发动群众、组织群众、依靠群众解决群众自己的事情,做到“小事不由村、大事不出镇、矛盾不上交”。 |

——摘编自因新网《中国的民主》白皮书

(1)根据材料并结合所学知识,概括“海选”诞生的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,对材料反映的现象予以闹释

材料一 纵观我国两千余年粮食生产的发展历史,不难发现,粮食生产始终囿于小生产的手工劳动水平,发展速度相当缓慢。但也必须承认,由于历代农民的辛勤劳动,在小生产手工劳动的范围内,随着生产经验的积累,农民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数,提高亩产量,形成了一条独特的中国粮食生产发展的道路。

——摘编自郭松义等《略论我国封建时代的粮食生产》

材料二 饥饿始终是半殖民地、半封建的旧中国的一大难题。新中国成立后,政府废除了封建土地所有制,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995 年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。中国发展粮食生产所取得的巨大成就,不仅使人民的温饱问题基本得到解决,生活水平逐步提高,而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

——摘编自国务院《中国的粮食问题》(1996年)

(1)根据材料- -并结合所学知识,指出中国古代粮食生产发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国解决粮食问题的措施并简析其意义。

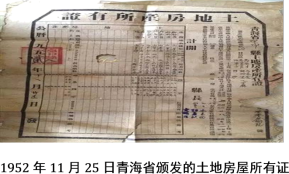

材料一

1950年11月,中央人民政府内务部发布《关于填发土地房产所有证的指示》,这是中华人民共和国成立后,第一部关于土地确权登记发证的规定。

(1)作为实物史料,材料一印证了新中国建国初期的哪一历史事件?结合所学知识指出该事件的历史意义。

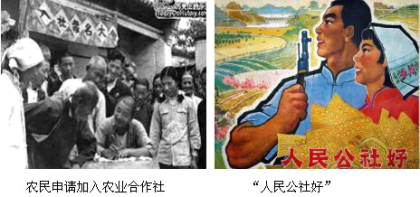

材料二

(2)与材料一相比,材料二中的事件分别使我国农村生产关系发生了怎样的变化?

材料三 80年代开始的农村经济体制改革是建立在土地公有制基础上的,土地所有权仍归集体所有,而农民通过承包则取得了对土地的使用权,即经营权。提高了农民的劳动热情,促进了农业生产力的发展。

——摘编自胡绳《中国共产党的70年》

(3)材料三中的“农村经济体制改革”指的是什么?与材料二相比,其有何“变”与“不变”?

材料一 危机催生变革。20世纪70年代末,广大民众尤其是广大农民的生存危机倒逼中国农民发动改革……著名的"大包干"责任制形式就是由安徽农民群众创造和示范,然后推广到全国的。00——摘编自詹宏伟《我国农村经济体制改革的成功起步、理论蕴含和现实启示》

材料二 家庭联产承包责任的显著特点是"集体所有、分户经营"……由于单个农户的生产规模较小,技术革新带来的效用并不是很明显,而学习技术是要付出一定的学习成本。这种格局使我国农业生产长期滞留在半自给自足的自然经济阶段,导致农产品成本过高,缺乏市场竞争力。

——摘编自百度百科

"制度必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。"请你根据材料并结合所学知识对该观点加以说明。

材料一 根据专家系统研究,在传统农业阶段,每500公顷土地只能养活2—1000人。而到了近代,随着资本和技术集约型的现代农业的发展,每500公顷土地供养的人口猛增至5000人,这样的增长速度在世界农业发展史上是从来没有过的。当然现代农业高速增长也是与化肥大量投入密切相关。马克思曾经指出:“现代科学在农业的运用,将把农村居民从土地上赶走,使人口集中于工业城镇”。这种大规模的集中,“将把从事工业生产和农业生产、城市和农村生活方式的优点结合起来”。总之,世界农业现代化是与工业化、城市化相伴而生的,其实质和核心是化“农”,就是农民比重大幅减少,农业比重大幅下降,城市化水平大幅度提高的历史演进过程。

——摘编自张新光《20世纪以来世界农业发展中几个带有规律性的问题》

材料二 随着大规模经济建设的开始,粮食产需矛盾、供求矛盾十分尖锐。1953-1955年,我国逐步对粮食、油料、棉花等农产品实行计划收购和计划供应(简称“统购统销”)。1979年,国务院决定陆续提高粮食、棉花等农产品的收购价格,平均幅度达24.8%;对超出统购任务的部分,实行加价政策,对粮食的加价高达50%。1983年和1984年又下放一些品种的价格管理权限:对生产发展快、市场供应有保障的品种先放,供不应求的后放;与国计民生关系较小的先放,关系较大的后放;分散产区先放,集中产区后放。到1984年,农产品的统购、派购范围大大缩小,受自由市场调节的比重逐步上升。

——摘编自上海财经大学课题组《中国经济发展史(1949-2005)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界农业现代化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括20世纪50年代统购统销政策实施的背景,并说明20世纪七八十年代农产品价格改革的目的。

材料一 改革开放后,杭州市航民村推行了家庭联产承包责任制,农民生产积极性高涨,粮食增产了,但仍有少数人靠几口大锅买上白布和染料,进行染布生产。后来村民们商议,想开个漂染厂,用机器染布,增加收入。村集体到上海印染厂买了淘汰的旧设备,靠村民开山打石,建造了厂房,1980年挣了14万元……1982年盈利达百万元。后来他们觉得买布料漂染不如自己办纺织厂能更多挣钱,于是他们滚动发展,陆续办起棉织厂、丝织厂、毛织厂、无纺布厂,后来又办起化纤织造厂。厂子办多了,农民又种承包田,又在厂里上班,矛盾很多。农民提出收回承包地,组织少数的农业工人,村集体投入,上千万元购置了沿钱塘江岸围垦的500亩土地,改造山坡地、低产地,统一规划了林、田、渠、路,陆续办了村的农场和猪、鸡、鱼荞殖场,购置了耕种、插秧、收割、加工机械,实现了农业机械化,农业工人每人平均年产粮食3万斤,产值4万元,不仅解决了本村人的口粮,而且年年完成国家定购任务,每年向市场提供大量肉、鱼、蔬菜。

——摘编自张毓琮《从一个村的变化看农村改革开放30年》

材料二

(1)根据材料一,概括航民村经济体制改革的主要措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析我国乡镇企业的突出作用。

材料 一个村支部书记的口述史

(水联、水钢是张家港市“村级企业的一面旗帜”,吴栋材为1979年永联村党支部书记)

一、设想。

1980年底以前设想些什么呢?……今年冬天平整土地120亩左右,全部种薄荷、公社已批准;1979年的冬天和1980年春天,开好鱼池,建好排涝系统,做到当年受益;1980年冬天把5队、6队……除大搞农田基本建设改造三角圩外,在种植上要粮棉并举,还要多种经营全面发展。

二、誓夺高产战当前今年秋播奋斗目标:小麦亩产增一成,力争达到650斤,保持全社第一名……薄荷亩产150元(一亩)生猪圈存达500头,农副工全面大发展,生活水平力争超过120元;两年半规划:11月初开以平整土地120亩左右。……填高三角圩走脚田基地……大队打算拿出每方土一角钱搞适当补助,其中抽出20%搞多快好为标准的奖励。

三、落实政策抓关键。

……生产队一定要贯彻多劳多得的原则,尽量做到定额管理为主,计件管理为辅,以任务到组,责任到人。……反对出工大轰隆,口号记杂工的错误做法;努力减轻农民负担和转变干部作风,……大量减少吃闲饭人员。

四、狠刹歪风不手软。

凡劳力外流在本县本省者(如租船运输,踏二轮车等),到10号止所订合同一律作废……在新疆等地各集体外出者,在9月底归队,过期按3元上交大队处理。外出拾花(荒)者按3元1天上交算。……实现四化,我们要变成工业省,2/3的人要搞工业和服务性行业,你这种贼里贼气的能让你进去吗?……仍有少数人还袭用“四人帮”横行时的那一套,胡作非为,头脑中私字作怪,还有严重的派性,抓住派性不放,这是极极端错误的。

——摘编自1978年9月4日吴栋材永联村社员大会上的讲话《警夺高产战当前,落实政策抓关键,很刹歪风不手软》

提取材料信息,说明上述材料对研究20世纪七八十年代中国农村改革的史料价值。

材料 长期以来,我国农村实行农产品统购统销的流通体制。1981年底召开的全国农村工作会议提出,在农副产品的购销中实行合同制,通过合同将国家计划和农民生产协调起来。1983年开始,中央陆续制定调整农副产品购销的政策,逐步减少农副产品统购派购的品种和数量,并采取多渠道经营。1984年,农业丰收导致全国性的“卖粮难”,改革流通体制,势在必行。1985年,中共中央一号文件规定,“从今年起,除个别品种外,国家不再向农民下达农产品统购派购任务,按照不同情况,分别实行合同定购和市场收购”。有关部门相继出台一系列针对统购派购制度的改革文件,规定:粮食、棉花、油料、烤烟、蚕茧、糖料等大宗农副产品继续由国家定价,实行合同定购,农民完成合同定购任务后,可以自由购销。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

(1)简析20世纪80年代农产品流通体制改革的原因,并概括其内容。(2)简要评价20世纪80年代农产品流通体制改革。

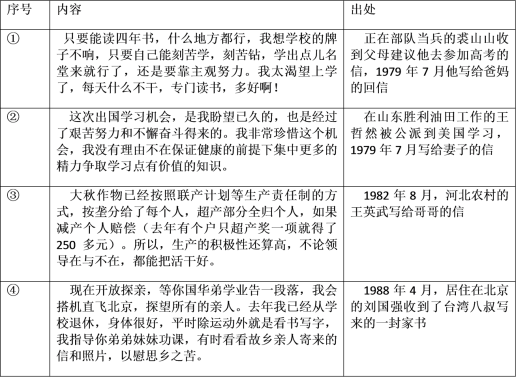

——摘编自张丁 《家书中的改革开放记忆》

选取一封家书,结合所学知识对其反映的历史事实进行合理解释。