——摘编自张丁 《家书中的改革开放记忆》

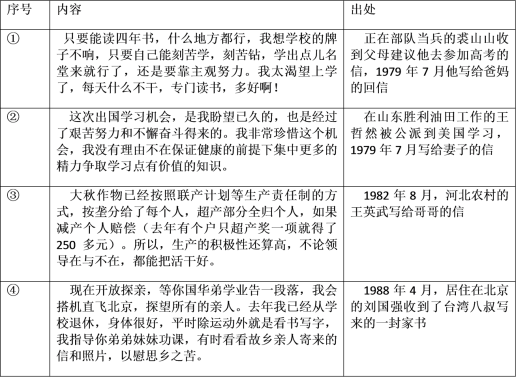

选取一封家书,结合所学知识对其反映的历史事实进行合理解释。

材料一

| 人物 | 主张 |

| 商鞅 | “凡将立国,事本不可不专”“能事本禁末者,富” |

| 汉高祖 | “贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之” |

| 雍正帝 | “农为天下之本务,而工商皆其末也” |

材料二新政期间罗斯福极大地提升了联邦政府的权力,创建了一批政府机构——证券交易委员会、联邦通信委员会、工程进度管理署、公共工程管理署,等等……罗斯福认为,他正在拯救资本主义和民主。

——摘编自[美]威廉·J·本内特《美国通史》

材料三农业总产值1981年比1980年增长5.7%,1982年预计比1981年增长5%,两年平均每年递增5.3%……特别可喜的是,许多农业生产比较落后的地区,在一两年或两三年内迅速地大面积地改变了面貌,这是建国以来很少有的。这就最有力地说明,党和政府的农村政策是完全正确的。

——摘向《关于第六个五年计划的报告》(1982年政府工作报告)

(1)概括指出材料一所反映的经济政策,并结合所学知识说明古代中国统治者推行该政策的主要目的。

(2)概括指出材料二所反映的新政的特点,结合所学知识说明罗斯福新政的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出当时党和政府在农村实施的主要政策,并说明其历史作用。

1981年10月23日

到二队分地,过午四时,大片地已分完,只有自留地和饲料地未分,当晚,本组人员聚饮。

1985年5月10日

本村许多青年到城市里打工,有的去禹城市棉纺厂,有的去平原县造纸厂,有的还去了深圳等南方沿海城市,那里有许多外国企业。听说技术很先进。有的回乡里,学人家自己办企业了。我也想出去闯闯。

1992年12月3日

孩子表哥从国营企业回家,说现在工厂叫公司了,厂长叫董事长,还入股分红。

1999年4月17日

早上8点,到禹城农机大世界,我花5800元,买一台18马力大轮“新湖”牌拖拉机。11点就到家了,别人见了,投来羡慕的眼光。

2005年12月22日

县里开人代会,电视直播,王县长承诺免费放电影、办图书馆等八件事。件件暖心。

2006年1月1日

国家对咱农民格外照顾,就连农业税都不交了,老百姓敲锣打鼓放鞭炮。

——摘编自:人民日报《农民日记见证乡村变迁(我的亲历)》

(1)指出日记中反映的农民身上的变化并分析其原因。

(2)基于以上分析,谈谈你的认识。

材料一 中国改革开放的历史,就是一部破旧立新、勇于探索和创新的历史,中国改革开放的关键性突破的政策或举措,几乎都是现实中的严重问题倒逼的结果。中国改革的启动最直接的动因就是旧有的体制已经严重束缚了生产力的发展,人们在生存的危机下寻求逆向突破。

——摘自王久高《中国改革开放的基本逻辑与核心经验》

材料二 从中外历史来看,任何成功的改革或变革总是首先在观念层面进行更新和转换,通过室传新思想、新理念、新理论,更新人们的观念,解放人们的思想,并在社会各阶层取得广泛共识,才有可能使改革顺利进行并取得成功。

——摘编自《改革开放40年成功的“中国密码”》

完成下列要求:

(1)根据材料一指出中国改革开放的根本原因。结合所学知识,举一例分析说明改革开放的关键举措是现实问题“倒逼”的结果。

(2)结合中国改革开放的相关史实,论证材料二的观点。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

乡村是中国人的物质和精神家园。从古到今,乡村经济的发展经历了一个漫长而复杂的过程。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程,“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究(1933-1937)》

材料三 80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他受到鼓舞,从中看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望。他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府农业建设运动的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出80年代中国农村改革的原因及意义。

材料一 (唐太宗)谓侍臣曰:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。既属丰稔若斯,朕为亿兆人父母,唯欲躬务俭约,必不辄为奢侈。朕常欲赐天下之人,皆使富贵,今省徭赋,不夺其时,使比屋之人恣其耕稼,此则富矣。敦行礼让,使乡闾之间,少敬长,妻敬夫,此则贵矣。”

——(唐)吴兢《贞观政要》

材料二 20世纪二三十年代,中国兴起过一场乡村建设运动,以中华平民教育会、山东乡村建设研究院、金陵大学等为代表的一些教育和学术团体,为实现所谓“民族再造”或“民族自救”,到农村从事以兴办教育、改良农业、流通金融和移风易俗等为主要内容的乡村建设实验。他们认为中国农村的基本问题是农民“愚”“穷”“弱”“私”,是西方近代文化的输入引起的中国传统文化的失落或崩溃。因此,只需要在维护现存社会制度和秩序的前提下进行一点一滴的社会改良。

——摘编自郑大华《关于民国乡村建设运动的几个问题》

材料三 1983年中央废除了“政社合一”的人民公社体制,实行政社分开,建立乡、镇政府,确立了“乡政村治”二元基层治理体制新模式,建立了村民自治制度;逐步取消了农产品统购派购制度,鼓励农民面向市场,发展商品经济。进入21世纪,国家加大了对“三农”的扶持力度,粮食直补、农资综合直补等制度,开创了直接补贴农民的先河。2006年,中国农村结束了2600多年“皇粮国税”的历史,在全国范围内推进农村义务教育经费保障机制改革。我国社会保障体系建设正向着统筹城乡的方向发展,“全民低保”进入攻坚阶段。

——摘编自张岂之主编《中国历史新编——中华人民共和国史》等

(1)依据材料一并结合所学知识,简述唐初政府实现“乡间富贵”的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪二三十年代乡村建设运动的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪七八十年代以来农村改革取得成效的原因。

材料一 1978年至1983年,我国流动外出的农民总数不足200万人;而到1987流动人口数量就猛增至1810万人。进入90年代后,流动人口的增长更是势不可挡,其中1995年全国流动人口数量达到7073万人,占全国总人口的比例进一步提高到5.86%。人口流动的方向大多由内地省份向沿海省份流动。

——摘编自徐德莉《近代化视角下的中国农村人口流动》

材料二 有的学者从中国面临20世纪80年代世界第二次重大产业梯度转移出发,提出只有采取率先加快沿海地区对外开放的战略,才能抓住这个难得的机遇。“因为内地无论从区位上、与海外的联系上还是从工业基础上、科学技术水平上、劳动者的素质上,都与沿海存在差距。能较快扩大开放,转换机制,吸引海外资金和技术,吸收和借鉴外国一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法、率先接收东亚地区第二次重大产业样度转移的,还是沿海地区。”

——夏禹龙《加速发展、达到共同富裕的捷径》

材料三 2013年9月和10月,习近平主席借外访机会别提出共建“丝绸之路经济带”和21世纪海上丝绸之路”的战略构想。“一带一路”构想是中国面对新一轮对外开放,特别是加快向东南亚、中亚、南亚开放而提出的,是中国将自身发展战略与区域合作相对接的重大战略构想。

(1)依据所学知识,分析材料二中各时期人口流动现象出现的主要原因

(2)依据材料二,分析在改革开放的前期对外开放的重点选择在沿海地区的主要原因。

(3)据材料二并结合所学知识指出“一带一路”战略构想对中国及世界的意义?综合所学知识,“一带一路”给咱普通百姓带来什么好处?

材料一 公元前169年,晁错给汉文帝上《募民实边书》,提出:“守边备塞,劝农力本,当世急务二事。”

——《汉书·晁错传》

三国时曹操说:“夫定国之术,在于强兵足食。秦人以急农兼天下,孝武(指汉武帝)以屯田定西域,此先代之良式也。”

——《三国志·魏志·武帝纪》

明朱元璋下令:“兴国之本,在于强兵足食……若兵食尽资于民,则民力重困,故令将士屯田,且耕且战。”

——《续文献通考·田赋考·屯田》

材料二 到了民国时期,一些参政的思想家借鉴国际经验并根据中国人多地少的国情,设计和促成了1930年国民政府颁布的《土地法》。……但由于1937年抗日战争爆发,以该《土地法》为制度基础建立的“公营垦场”,并未成为建立新型土地关系的试点,也没有促成经济社会的现代化转型,而是用于安置流离失所的难民。即便如此,垦殖管理机构根据法律条文购买私有荒地的做法,基于土地的公共属性对私有权施加的限制,组织实行以家庭为单位的耕作方式,以及协助耕作家庭获得无息贷款和地租减免等措施,都为日后中国台湾地区的土地制度改革积累了经验。

——摘编自朱玲《中国农业现代化中的尝试:国有农场的变迁》

材料三 20世纪八九十年代,农垦系统……绝大部分国有农场都开始实施类似农村家庭承包经营的职工家庭承包经营方式,通过承包租赁形式将土地生产资料配置给职工经营。……国有农场“大规模的家庭农场显示了现代化的风范和效率”。这种农场的特点实际上是科技化、大马力机械化、最大限度地节约劳动、最大限度地节约土地的典范。大部分农场实行与农村相似的家庭承包经营,通过合同建立职工与农场的合约关系。除此之外,农场的土地制度安排也为其经营方式改进提供了灵活空间,一部分农场超越家庭分散经营形态,采用各种形式的组织化经营方式,带来经营效率的提高。

——摘编自桂华《土地制度、合约选择和农业经营效率——全国6垦区18个农场经营方式的调查与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代屯垦的主要目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评国民政府《土地法》的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出我国国有农场改革的背景和措施。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

土地是人类社会赖以生存发展的基础。土地制度的变革都产生了重大影响。

材料一宋太祖的指导思想是“藏富于民”,不管土地兼并者如何富有,只要在大宋国土之内,通过赋税,最终会归国家所有。宋代农业生产力发展迅速,“在这种经济发达的情势下,土地这一最重要的生产资料自然要作为商品卷入市场”。

——摘编自王也《宋代土地兼并现象的影响及原因分析》

材料二

1978年中国实行家庭联产承包责任制改革,这次土地改革,将土地产权分为所有权和经营权。所有权仍归集体所有,经营权则由集体经济组织按户均分包给农户自主经营,集体经济组织负责承包合同履行的监督,公共设施的统一安排、使用和调度,土地调整和分配,从而形成了一会有统有分、统分结合的双层经营体制。

材料三在中共十七届三中全会上,中央通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。该文件指出,加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国土地兼并的根源。简述宋朝“不抑兼并”土地政策的原因。

(2)根据材料二,指出我国家庭联产承包责任制的主要特征。并结合材料三概括我国上地使用权流转的影响。

材料一:明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营档局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也变为“湖广熟,天下足”。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主~体的新型农业结构所替代。

——摘编自白寿彝《中国通史》

一位外国人在考察了湖北地区种植情况以后说:是处播植,如所见小麦、油菜、蚕豆各种子,并不选择坚好肥硕之品:.甚至杂有草种。其所用农具,颇欠精良……所见棉花较美国远逊,其故殆由排种太密,不知选子,且地气嫌太湿、太冷、大酸、耕地之法似欠讲求,所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力,外国耕地多用马,中国马少,倘不能改用,宜用壮健之牛,或一犁双牛,较可得力。至农具尤亟应改制精良,庶几事半动倍。这种说法大致反映了鸦片战争后中国农业生产的一般状况。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二:20世纪七十年代末期,人民公社体制的自身弊端使它难以为继,由农民创造的以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济体制改革更加速了它的瓦解。1983年,存在25年的公社制度被正式废除。公社政治上的作用转移到新成立的乡镇政府。农村受压抑的经济潜力的成功释放带来经济利益关系的变革,使农村社会呈现出显著变化……有些地区在实施家庭联产承包责任制过程中,由于缺乏正确引导,政权管理机制在村一级出现断层,农村社会呈现无序状态。乡村基层组织的资源动员能力和国家调控能力的普遍弱化,不能不使国家急需以新的组织形式来重建农村秩序,正是农村经济、社会结构的这种变化,使村民自治应运而生在1987年全国人大常委会《村民委员会组织法》试行10年后,……村民自治走向法制化和制度化,在全国范围内全面推行。

——摘编自薛钰《试论中国农村经济改革与政治民主建设的互动关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝与近代农业发展的差异与影响。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括我国农村的主要变化,并简析其意义。