材料一 到本年(1952年)底,我国工农业总产值达到827.2亿元,比1949年增长77.5%,较历史最高水平的1936年增长20%,工农业主要产品产量已超过历史最高水平,钢的产量为134.9万吨,粮食的产量为3088亿斤,棉花的产量为2607万担。1952年国家财政收入为183.7亿元,支出为176亿元。职工的平均工资比1949年增长60%—120%,农民的收入也增长30%以上,人民生活得到初步改善。

——摘编自《中国经济发展五十年大事记》

材料二 中国改革开放的大事年表(部分)

| 时间 | 大事 |

| 1978年 | 中共十一届三中全会做出实行改革开放的历史性决策。改革首先在农村取得突破性进展,安徽凤阳小岗村实行包干到户。 |

| 1980年 | 中央决定建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,吸引和利用外资、引进国外先进技术和管理经验。 |

| 1984年 | 中共十二届三中全会通过《关于经济体制改革的决定》,改革的重点从农村转向城市。国家进一步开放大连、天津、上海、广州等14个沿海城市。 |

| 1992年 | 邓小平南方谈话。中共十四大召开,提出建立社会主义市场经济体制的改革目标。对外开放向纵深推进,相继开放重庆、武汉等沿江城市和昆明、乌鲁木齐等内地省会。 |

| 1997年 | 中共十五大提出“走出去"战略。 |

(2)根据材料二,概括中国改革开放进程的特点。结合所学,分别指出农村和城市经济体制改革中的制度创新。

材料一 1933年5月12日在《农业调整法》通过时,农业部长华莱士表示,美国“自由的个人主义时代”已经结束,“唯一可以达成长期生产控制的方法,乃是农民们自己组织起来,联合起来进行努力。”他还动用政府力量,引导农业生产者与农产品加工者之间签订“市场协议”,使他们在最低限度价格、供求总量等方面达成协议。后来,在他的活动下又争取通过了《土壤保持与作物调配法》《农业信货法》《农场抵押法》《农作物贷款法》等法律,以加强对农民的政策支持。他还建立农业“常平仓”制度,即政府储备粮食以调节粮价。从1932年至1939年,美国农业基本恢复起来,农民的处境得到根本性的好转。

——摘编自王丽、张婵等《论罗斯福的农业调整法及农业政策》

材料二 中国是一个农民占全国人口80%的国家,农业是国民经济的基础。经过“文化大革命”,随着人口总数的激增,农民人均分配的口粮和现金不但没有增加,反而比1957年和1965年还略有减少。1978年12月,陈云在一次中央工作会议上说:“我们不能到处紧张,要先把农民这一头安稳下来。农民有了粮食,棉花、副食品、油、糖和其他经济作物就都好解决了.摆稳这一头,就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了,天下就大定了。”1979年6月18日第五届全国人大二次会议开幕。会议休息时,万里找陈云说:“安徽一些农村搞起了包产到户,怎么办?”陈云回答:“我双手赞成。”之后,万里又同邓小平淡。邓小平说:“不要争论,你就这么干下去就完了,就实事求是干下去。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪30年代美国农业部长华莱士的农业措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国农业政策调整的意义。

材料一 建国初期,国民经济全面崩溃,农业生产跌至谷底,这决定了党和政府必须把恢复国民经济作为当时主要任务。当时,农村中人口占比不到10%的地主和富农约占全国80%的土地,占比90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地。1950年《中华人民共和国土地改革法》通过,到1952年底,土地改革在大陆基本完成,既带来了巨大经济意义,也有重大政治意义。

——摘编自程文朝等《新中国成立以来农村土地制度变迁的历史溯源及当代成就》

材料二 1958年,全国掀起人民公社化运动,但脱离了当时生产力水平。六七十年代,农业生产举步维艰。1978年,安徽凤阳县小岗村创造出“包干到户”的尝试。安徽、四川等省一些地方在推进实行联产到组等责任制的同时,也开始试行包产到组。对于新的责任制形式,中央明文规定禁止,只有因某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户可以实行包产到户。1980年,邓小平发表谈话支持改革,同年,中共中央指出包产到户不会脱离社会主义轨道。此后,包产到户、包干到户迅速在全国范围内普及。

——摘编自中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括建国初期实行土地改革的原因,并简述1952年土地改革的“经济意义”和“政治意义”。

(2)根据材料二,概括我国农村经济体制改革历程的特点。综合上述材料,谈谈你对我国农村经济政策不断调整的认识。

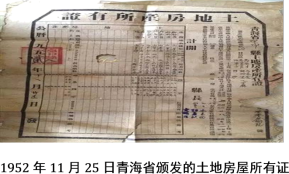

材料一

1950年11月,中央人民政府内务部发布《关于填发土地房产所有证的指示》,这是中华人民共和国成立后,第一部关于土地确权登记发证的规定。

(1)作为实物史料,材料一印证了新中国建国初期的哪一历史事件?结合所学知识指出该事件的历史意义。

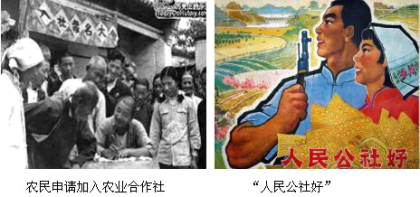

材料二

(2)与材料一相比,材料二中的事件分别使我国农村生产关系发生了怎样的变化?

材料三 80年代开始的农村经济体制改革是建立在土地公有制基础上的,土地所有权仍归集体所有,而农民通过承包则取得了对土地的使用权,即经营权。提高了农民的劳动热情,促进了农业生产力的发展。

——摘编自胡绳《中国共产党的70年》

(3)材料三中的“农村经济体制改革”指的是什么?与材料二相比,其有何“变”与“不变”?

材料一 纵观我国两千余年粮食生产的发展历史,不难发现,粮食生产始终囿于小生产的手工劳动水平,发展速度相当缓慢。但也必须承认,由于历代农民的辛勤劳动,在小生产手工劳动的范围内,随着生产经验的积累,农民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数,提高亩产量,形成了一条独特的中国粮食生产发展的道路。

——摘编自郭松义等《略论我国封建时代的粮食生产》

材料二 饥饿始终是半殖民地、半封建的旧中国的一大难题。新中国成立后,政府废除了封建土地所有制,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995 年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。中国发展粮食生产所取得的巨大成就,不仅使人民的温饱问题基本得到解决,生活水平逐步提高,而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

——摘编自国务院《中国的粮食问题》(1996年)

(1)根据材料- -并结合所学知识,指出中国古代粮食生产发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国解决粮食问题的措施并简析其意义。

材料一 第一个五年计划以一百五十六个建设项目为中心……主要是能源(煤炭、电力、石油)原材料(钢铁、有色金属、基本化学工业)机器制造(重型机床、汽车、飞机、船舶)等空白和薄弱的工业。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

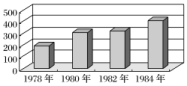

材料二 1978~1984年粮食产量统计柱状图(单位:百万吨)

——据徐中约《中国近代史:1600~2000中国的奋斗》

材料三 以1992年邓小平同志“南方谈话”和中共十四大为标志,“八五”时期(1991~1995年)中国改革开放和现代化建设进入新的阶段……经济年均增长速度达11%左右……对外开放的范围和规模进一步扩大,形成了由沿海到内地、由一般加工工业到基础工业和基础设施的总体开放格局。

——王炳文《新中国十二个五年计划(规划)的历史回顾》

请回答:

(1)据材料一概括我国“一五”计划的特点。“一五”时期的工业化建设对国民经济有何推动作用?

(2)据材料二归纳1978—1984年中国农业经济呈现的态势并指出导致这一态势的政策原因是什么?

(3)据材料三,指出“八五”时期我国经济迅速发展的主要因素。

(4)上述材料反映出我国经济体制怎样的变化趋势?

材料一 名退休干部的账本张心侠老人是一名离休干部,1949年考入中国人民解放军第二野战军军政大学,今年89岁的他居住在济南市市中区的卧龙社区。从1977年开始,他就记录家庭收支账目,这一记就是40多年。

他的家庭账本主要分为两部分:一部分是家庭收入;另一部分是支出。

从家庭账本可以看出,1976年,他家全年收入是2000元;1980年,全家收入是3053元。如今,他全家的收入比40年前增长了136倍……张心侠说:“以前,大部分家庭买一台大件家用电器要攒上几个月甚至一年的工资,而且还要有票证才能买得到。”根据账本的记录,张心侠家的第一台黑白电视机是1980年3月购买的,第一台电风扇是1980年6月买的,第一台空调1995年6月买的……上个世纪60年代,他虽没有记生活账,但清楚地记得,那时家里的收入主要用在一家人的吃饭上,恩格尔系数在80%左右。“以前,大家工资不高,食品、蔬菜、水果在市场上很少,吃饭是每个家庭的头等大事。”张心侠说。

进入上世纪90年代,尤其是进入新世纪后,他家的恩格尔系数降到10%左右,近几年都在10%以下。

——摘编自中国网《家庭账本的40年·记录改革开放民生巨变》

从张心侠老人的家庭账本中提取一个生活片段,指出它所反映的史实,并结合所学知识予以说明。(要求:简要概括所提取的生活片段及史实,对史实的说明要准确全面。)

材料一 现代中国的农村改革始于20世纪70年代末。这次改革由安徽凤阳县小岗村开始,形成了以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制。这一制度的广泛推行,使中国农村发生了翻天覆地的变化,并深刻地改变了当代中国的历史进程。

——摘编自张海荣《包产到户责任制的历史变迁》等

材料二 中国改革是对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,……是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

——摘编自鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

(1)根据材料二并结合所学知识,指出农村改革的措施并分析其对我国农村经济发展的积极作用。

(3)指出材料二中“原有社会治理模式”在经济体制方面的表现。简述20世纪90年代以来中国在经济体制改革中如何体现由“单纯的制度趋于一种混合经济状态”。

材料一 毛泽东历来重视农业生产和粮食安全。建国以后,毛泽东提出并确立我国经济建设的方针是优先发展重工业。但耐人寻味的是,毛泽东自己却把主要精力放在农业上,提出了“手中有粮,心中不慌”“储粮备荒”“备战备荒为人民”等重要观点。

——摘编自谢莲碧《简述建国以来粮食安全思想研究》

材料二1978年以来我国的粮食安全政策演变

| 时间段 | 主要特征 |

| 1978—1984 | 粮食购销政策不变,提高粮食收购价格.计划调控方式初步转变。 |

| 1985—1990 | 废除粮食统购制度,建立价格双轨制,扩大市场对生产的调节。 |

| 1991—1993 | 通过购销同价和保量放价政策,度除粮食统销制度,力图发挥市场作用。 |

| 1994—1997 | 通过宏观调控,确保粮食安全,发挥稳定器作用。同时调节农民收入。 |

| 1998—2003 | 在供求改善的前提下,建立适应社会主义市场经济体制的粮食宏观调控体系。 |

| 2004年以来 | 健全粮食宏观调控体系,推进城乡统筹、四化同步发展、城乡发展一体化。 |

——摘编自周庆元《建国以来党领导粮食安全工作的历史进程与基本经验》

(1)根据材料并结合所学知识,说明建国初期我国粮食安全的目标。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978年以来我国粮食增长原因。

材料一 据清代嘉庆《松江府志》载:“乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”清代乾隆《真如里志》卷一载:“标布,紫白二色,比户织作,昼夜不辍,暮成匹布,晨易钱米,以资日用。”嘉庆《南翔镇志》卷十二,引明末人张鸿磐“请照旧永折疏”曰:嘉定县“仅种木棉一色,以棉织布,以布易银,以银籴米,以米充兑。”

——摘编自萧国亮《明清时期上海地区的农村家庭棉纺织生产》

材料二 到1983初,全国“包产到户”的生产队已达到93%,全国1.8亿农户获得农业生产的自主权。1983年10月,中央发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,撤销农村人民公社,建立乡、镇政府;撤销生产大队,成立村民委员会作为群众性自治组织。1984年中央出台《关于开创社队企业新局面的报告》,将社队企业改称乡镇企业,其中864872个企业不同程度得到外资支持;1985年根据《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,改革农产品统购统销制度,扩大市场调节,进一步扩大城乡经济交流,农产品价格较1978年上涨23%。1987年,全国农业总产值达到4676亿元,比1978年增加了3倍。

——摘编自杨先材《中华人民共和国史》

(1)根据材料一,概括明清时期上海地区家庭棉纺织业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪80年代中国农业发展的主要原因。