材料一 当时局动荡、百业凋敝时,过剩的劳动力回流到农村和农业部门,加剧小农家庭人口资源紧张关系的同时减轻了城市商品经济吸纳就业的压力。待外部制度调整到位、百业待兴之时,小农家庭过剩劳动力再次流出,但是,这一调整过程并不总是能够顺利完成。不利气候因素长期大面积影响农业生产,或者王权未能及时控制吏治腐败、官僚豪强兼并土地辶势,或者遭遇外部侵略之时,这些外部非经济因素往往交织在起共同作用,导致小农家庭不堪重负土崩瓦解,最终引起农民起义和王朝更替。

——摘编自温铁军《理解中国的小农》

材料二 16-18世纪中国的农业又有了新的跃进。明清两代的农业著作大为增多,体现了农业的新发展。粮食作物的种植是农业的中心,16世纪引进的玉米和甘薯后来推广到全国,增加了全国粮食的总产量。除了粮食外的经济作物种植也有所发展,如桑、棉、简麻等。无论是农民还是地主,他们新的选择完全是从营利出发的,地主将一部分土地用于粮食以外的其他农产品生产。一部分农户开始了新的选择,放弃了作为主业的粮食生产,专门从事其他类型的农业,成为蚕农、棉农、茶户、果农等。

——摘编自薛国中《16至18世纪的中国农业革命》

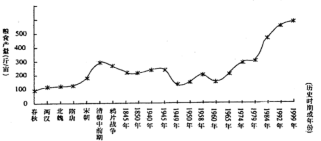

材料三 下图是中国粮食亩产量走势图。

——摘编自李进霞《近代中国粮食生产的经济效益分析》

(1)根据材料一,概括小农家庭在调整社会资源方面的功能,并说明“这一调整过程并不总是能够顺利完成”的原因。

(2)根据材料二,概括16-18世纪中国农业“新的跃进”的具体表现。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出我国古代、近代、现代粮食生产的变化趋势,并分析1978年后粮食生产变化的原因。

材料一:1929~1933年蔓延整个资本主义世界的经济大萧条,使美国农业受到进一步打击。如果以1967年农产品生产者价格指数为100的话,1928年这一指数为64.8,1932年只有29.5,其中谷物和牲畜的价格指数分别下降了63%和56%,农场主的现金收入也从1929年的113亿美元降至1932年的47.5亿美元,农场纯收入由61.5亿美元降至20.8亿美元,分别下降了58%和67%。到1930年负债农场达252万个,占农场总数的38.5%。

——摘编自徐更生《美国农业政策》

材料二:1927年的苏共第十五次代表大会上,斯大林在肯定工业化计划已经取得的成果后,就提出了农业生产落后的问题,并指出摆脱这种落后局面的出路:“出路就在于把分散的小农户转变为以公共耕种为基础的联合起来的大农庄,就在于转变到以高度的新技术为基础的集体耕种制,别的出路是没有的。

材料三:

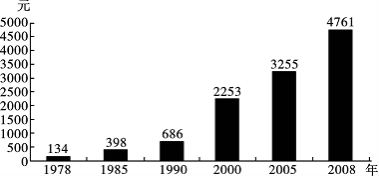

1978-2008年农民人均收入柱形图

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国当时是如何解决农业方面的萧条局面的?其实质是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为此苏联在农业方面采取了什么措施?并对其进行评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1978-2008年我国农民人均收入增长的原因并分析其实质。

材料一:十一届三中全会以后,安徽、四川等地的农民自发地进行联产承包,触及了“禁区”,引起“两个凡是”派的激烈反对。邓小平坚定而明确地指出:“只要能提高产量,包产到户就是正确的,致富不是罪过。”在邓小平的大力支持下,以“包产到户”为主要形式的家庭联产承包责任制在全国迅速推广开来。对农民创造的乡镇企业,他称之为“伟大的创造”,认为乡镇企业的发展也探出了一条有中国特色的工业化道路。

——摘编自刘剑华《邓小平理论与农村改革实践》

材料二:改革开放以来中国对外开放大事记(部分)

| 1980年 | 中国深圳、珠海等地设经济特区;中国恢复了在IMF和世界银行及其所属机构的席位; |

| 1981年 | 1981年,中国开始向世界银行借款并逐步合作开展基础设施建设和人才培养; |

| 1984年 | 1984年,中国开放大连等14个沿海港口城市,逐步兴办经济技术开发区; |

| 1986年 | 1986年,中国正式向关贸总协定(GATT)提交“复关”申请; |

| 1990年 | 1990年,中国决定开发开放上海浦东; |

| 1995年 | 中国“复关”谈判转为“入世”谈判。 |

| …… |

(1)根据材料一及所学知识,说明农村经济体制改革产生的意义。

(2)根据材料二,分析20世纪80年代中国对外开放的主要特点。对于1978年以来的中国历史,有的学者主张以1992年为界将其分为两个阶段,有的学者主张以2001年为界将其分为两个阶段。请任选其中一种观点,推断这一历史分期的角度,并结合所学知识加以说明。

材料一 在封建庄园时代,英国的耕地以敞田制(Openfield)为基础,属于公共型(Commontype)。即为了使每个成员得到大致相当的土地,便把耕地按肥瘦、远近、干湿分成若干“条田”,在村民中分配。这样,每个农民的土地便散布在不相连接的几块土地上……这种方式显然不利于生产工具和生产技术的改良,不利于个人生产积极性的发挥……大约在十四五世纪,随着农业劳动生产率的提高,农民本身愿意将各自分散的条形地互相交换(或收买过来),加以圈围,这实际上已经开始了某种意义上的圈地。

15世纪末以后,由于英国毛纺织业的迅速发展,对羊毛的需求量越来越大,致使羊毛价格日益上涨,养羊业成为最有利可图的生产部门。与此同时,新航路开通之后,在英国发生的价格革命引起货币贬值、物价上涨,额定地租的实际收入日益减少。于是那些贪得无厌的贵族、庄园主便改变了土地经营方式。他们进行大规模的圈地,开办牧场,从事养羊业。真正意义上的圈地运动开始了……列宁也对圈地运动予以高度评价:“从亨利七世以来,世界上没有任何地方,其资本主义生产是这样无情地处置了农业中各种传统关系,并使这些关系与自身相适合并服从于自己的。从这一方面看,英国是最革命的国家。”

——整理自吕晔等的《简论英国圈地运动对我国当前土地流转的启示》

材料二 按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营……土地承包经营权流转,不得改变土地集体所有性质,不得改变土地用途,不得损害农民土地承包权益。

——摘编自中共十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

(1)根据材料一概括英国圈地运动出现的原因,并结合所学知识说明当时“英国要算世界上最革命的国家”的观点。

(2)综合材料一、二,比较近代英国与当代中国在处理土地关系问题上的主要异同。

材料一 中共中央在1983年下发第二个“中央一号文件”。它的主要精神:①稳定和完善农业生产责任制,改革人民公社体制。②搞活经济,继续放宽某些政策,走全面发展、综合经营的道路。总之,“就是要按照我国的国情,逐步实现农业的经济结构改革、体制改革和技术改革,走出一条具有中国特色的社会主义的农业发展道路。”经过一年的实行,农业生产获得了创纪录的丰收,农村工作取得了令人鼓舞的进展。

——摘编自《中国现代史》

材料二 1953年9月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”,要求到1960年播种面积至少扩大到2800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央讨论,在列宁格勒一次集会上宣布三四年内按人口平均计算在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957〜1964年苏联人均肉类产量只从37公斤增至40公斤,美国1961年人均肉产量却有100公斤,三四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国农村改革取得成功的原因。

(2)根据材料二,分析赫鲁晓夫农村改革的特点,综合中苏农村改革说明发展现代农业要注意的因素。

乡村是中国人的物质和精神家园。从古到今,乡村经济的发展经历了一个漫长而复杂的过程。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程,“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究(1933-1937)》

材料三 80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他受到鼓舞,从中看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望。他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府农业建设运动的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出80年代中国农村改革的原因及意义。

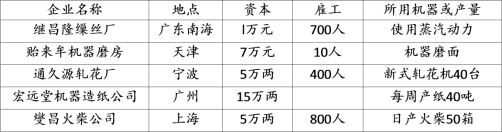

材料一 中国近代早期主要民族企业一览表(部分)

——摘编自林丙义《中国通史》

材料二 工业化道路的问题……从制度选择的层面去考察,在世界范围内,无非有两条道路:一条是资本主义工业化的道路;一条是社会主义工业化的道路。从方法或具体路径选择的层面去考察,按照陈云的说法:“工业化不外三条路:重轻并进,先重后轻,先轻后重。

——沙健孙《毛泽东思想通论》

材料三

材料四 计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力……

——邓小平

请回答:

(1)根据材料一,指出中国近代早期民族企业的特点。

(2)结合材料二和所学知识,简述新中国初期工业化建设的规划。

(3)材料三的粮食产量变化得益于哪一改革措施?该措施对我国农村经济有何影响?

(4)材料四中邓小平阐明了什么观点?在此基础上,中共十四大提出的经济体制改革目标是什么?

材料 诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚•森著有《以自由看待发展》,他在卷首开宗明义提出发展观:“本书论证,发展可以看作是扩展人们享有的真实自由的一个过程。”书中指出“人们去做他们有理由珍惜的事情的可行能力,以及去享受他们有理由珍惜的生活的自由”。实质自由或可行能力可从“过程”与“机会”这两个层面来理解,即自由意味着个人不仅享有各种“机会”,而且参与各种选择的“过程”。

——摘编自《西方以人为本发展思想——科学发展观的一个重要思想来源》

根据材料中阿马蒂亚•森的观点,并结合中国现代经济史的史实,自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 俄国十月革命之后,在解决战时共产主义的危机时,列宁指出:“现在最迫切的就是采取那种能够立刻提高农民经济生产力的办法。只有经过这种办法才能做到既改善工人生活状况,又巩固工农联盟,巩固无产阶级专政。”同时,列宁深刻地阐明了经济文化落后国家必须而且可能利用资本主义的“迂回”道路来发展社会主义。

材料二 我国的改革首先从调整农业生产关系着手,与新经济政策首先解决农民问题并无二致,其目的都是为了改善农民的生产和生活条件,调动农民的积极性,扫除发展农业生产力的障碍。改革从农村开始,这是邓小平作出的符合中国国情的战略决策。与此同时,乡镇企业异军突起,为农村致富和逐步实现现代化开辟了一条新路。正是在农村改革取得巨大成就的基础上,才拉开了以城市改革为重点的整个经济体制改革的序幕。

——摘编自曾长秋、王千慧《列宁的新经济政策与邓小平的改革开放之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括新经济政策实施的原因,并指出苏俄新经济政策与我国改革开放的共同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析苏俄新经济政策与中国农村经济体制改革分别产生的影响。

材料一 什么是科学的社会主义呢,老祖宗是怎么说的呢?马克思和恩格斯着重在经济方面讲了什么是社会主义,基本的思想和要求是:首先要消灭资产阶级的私有制,由社会占有生产资料。恩格斯强调:社会主义同现存制度的具有决定意义的差别当然在于,在实行全部生产资料公有制的基础上组织生产。

——习近平在贯彻党的十八大精神研讨班开班仪式上的讲话

(1)依据材料一,马克思和恩格斯认为什么是社会主义?建国初期,我国经济建设的哪一过程体现了这一认识?

材料二 1978年安徽省发生特大旱灾,山南区干部群众商议的办法是“借地”给村民,每人借三分,谁种谁收,实行包产到户、责任制。在中国农村改革大幕拉开之时,邓小平也在不断思考:城市改革、开放的突破口应该选择在哪里?他想划出一块不大的地方为改革开放探路。……20世纪90年代初,改革开始从体制层面触动“计划”二字,中国走向社会主义现代化建设新阶段。

——摘编自顾亚奇等《伟大的历程:中国改革开放30年》

(2)依据材料二,结合所学,指出安徽“借地”的做法对农村改革的影响,邓小平是如何“为改革开放探路”的?“社会主义现代化建设新阶段”指什么?