材料一 抗日战争爆发后,国民政府决定以西北作为大后方支援抗战,大批政府官员,学者前往青海实地考察,为青海垦殖事业建言献策。在全国开发西北的浪潮的推动下,青海省政府在全省范围内开展丈地清赋工作,耕地面积及农产产量在三十年代持续攀升。四十年代中期以后,国民政府对西北地区的关注程度逐渐冷却,青海省政府也逐渐放缓了对本省的农业开发,青海省的农垦活动演变为政府形式化、公式化的敛财手段。

——摘编自狄新昊《二十世纪二十至四十年代青海农垦研究》

材料二 改革开放初期,宁夏农垦围绕“三个基地一个中心”,大刀阔斧地进行了管理体制、生产结构、经营方式、分配制度的改革,实行财务包干,推行各种形式的承包责任制和场(厂)负责制,打破了吃企业“大锅饭”的问题。特别是1983年中央提出“国营农场要办家庭农场”后,自治区农垦局下发《关于贯彻执行中共中央一九八四年一号文件的若干政策规定》。1984年在垦区开始试办,职工由单纯的生产者变为生产经营者,有了生产经营的自主权。到1986年底,农垦系统已建起6000多个家庭农场,基本上完成了大农场套小农场的双层经营体制的变革。1981—1988年累计实现利润6889.7万元,缴纳税金3929万元,利税合计1.08亿元。

——摘编自廖周《宁夏农垦改革初期问题研究》

(1)据材料一并结合所学知识,指出国民政府对青海农垦的态度,并分析其原因。(2)据材料二、归纳宁夏农垦改革的特点。

(3)据材料一、二并结合所学知识,概括边疆开发建设的意义。

材料 1992年4月,按中央统一部署,山东诸城对150家市属独立核算企业进行审计,发现有103家亏损,其中43家资不抵债,同年10月,诸城市政府选择5家企业进行试点改革,涵盖小型国有工业企业,小型国有商业企业、小型集体企业和乡镇企业,第一家试点改制企业—国营电机厂的改革方案由职工提出,其内容为:将企业净资产平均出售给每一位员工,国有土地使用权不入股,让企业有偿使用,诸城市政府将之总结核定为“人人持股,平均持股”的股份合作制方案,准予实施,并在全市推广,至1994年7月,该市288家乡镇以上企业有272家实现改制、其中210家实行了股份合作制改造。

1996年,中央九部委对诸城改革进行联合调查,对其改革给于高度评价。诸成实行企业股份制改革后,经济活力迅速迸发,21世纪初期,吸引多家世界500强企业投资落户,一跃进入中国百强县行列。

——摘编自迟福林主编《伟大的历程:中国改革开放40年实录》

(1)根据材料并结合所学知识,分析诸城市企业改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,总结诸城市企业改革的路径。

材料一建国后,新解放区极其重要的任务是进行土地改革。在土改开始阶段,党的干部组织农会,实行减租减息和反“霸”斗争。1950年6月,中央颁布了土地改革法以指导这项工作,新的法律肯定了“解放农村生产力”和“为工业化铺平道路”的观点。1950年夏末,关于农村社会中根深蒂固的力量的报告引起了领导人的注意,同时中国介入朝鲜战争加剧了社会紧张,导致新的土地方案强调阶级斗争与动员群众。土改工作组从贫农和中农中吸收大量的新领导,通过诸如“诉苦会”和公审等方式,动员全村反对地主。土地改革将43%的中国耕地重新分配给约60%的农村人口,决定性的事实是,农村旧秩序已经证明毫无力量,农民现在可以满怀信心地支持新制度。

——摘编自费正清《剑桥中华人民共和国史》

材料二经济学界有人认为,国有企业特别是国有大型企业不能改制为股份制企业。这种情况直到1992年春邓小平同志南方谈话在报刊上公开发表以后才发生变化。1997年,党的十五大正式提出“国家和集体控股,具有明显的公有性,有利于扩大公有资本的支配范围,增强公有制的主体作用”,这无疑是理论上的重大突破。于是,理论界一部分人对股份制性质的质疑就逐渐消失了。为了便于更多的企业包括国有企业、混合所有制企业和纯粹的民营企业能够上市,1998年12月,第九届全国人大常委会以高票通过了《中华人民共和国证券法》,我国的股份制改革和企业上市从此有法可依了。

——摘编自厉以宁《中国股份制改革的历史逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出建国后新解放区土地改革的特点并简析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪90年代我国企业股份制改革取得成功的原因。

材料一 中国古代最初被用作货币的可能是海贝,夏朝二里头遗址出土了海贝,还有用骨头、石头做成的仿制贝;秦国在圈钱基础上将货币统一为圆形方孔钱,这种样式在此后被长期沿用。从秦朝铸造“半两”钱开始,铜币主要以重量为名。汉代的“五铢”钱,“重如其文”,直到隋代,都被视为标准性的钱币。由于盗铸、剪凿良币以取铜等原因,钱币实际重量与钱币上铭文不符的现象时常发生。隋末,劣币盛行,“千钱初重二斤,其后愈轻,不及一斤”。币值混乱,影响流通。针对这种情况,武德四年(621年)唐高祖下诏铸“开元通宝”钱,即在钱币上铸“开元通宝”字样(或误读成“开通元宝”),大小仿汉“五铢”,称作一文,亦称一钱,每十钱重一两。“新钱轻重大小最为折衷,远近甚便之”。这成为衡法由十六进位制变为十进位制的关键。“钱”取代“铢”成为“两”以下的重量单位。此后历代钱币均称“通宝”或“元宝”,钱币上不再标识重量。宋代以后,使用皇帝的年号作为钱名逐渐成为常制,如“熙宁通宝”“光绪元宝”等。宋元时期还出现了纸币交子、会子等,明朝中期起,白银逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,物价也多以银两计算,清朝完全承认白银的法定货币地位,与铜钱兼用。

——摘编自彭信威《中国货币史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代货币的演变趋势。

材料二 20世纪50年代“工资条”是用手写的,工资条上只有工资总额一项。……到了20世纪90年代,工资条上有了“绩效工资”“菜篮子”、高原补贴、艰苦补贴、高温补贴、取暖补贴等项目。以前发工资最大面值是10元,1987年开始有了50元和100元。以前都是工资和工资条一起领,到2002年后,单位实行电子工资条,直接发到电子邮箱,以银行划账的方式发工资。

西北油漆厂工人王宝强工资表(月工资,单位:元)

| 1974年 | 1977年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1984年 | 1985年 | 2009年 |

| 39.5 | 46 | 61 | 66 | 68 | 72 | 247 | 2149 |

——新华网《工资条里的新中国60年》

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放前后职工工资的变化及其原因。

材料一明末清初,由于长期的战争,重庆地区人口稀少,满目箫条,经济和社会遭到空前的破坏。广大农民不仅要承担规定缴纳的租赋,还要承担起过正赋数倍的加派、杂税和力役。为了恢复重庆经济,清王朝实行了一系列鼓励移民的措施……乾嘉年间的重庆人绝大多数是移民的后裔。据巴县档案记载,乾隆三十八年重庆定远厢共有300户,其中从事工商业的占208户。同时,大规棋移民也导致了重庆地区人口的迅速膨胀……1810年到1850年,重庆城市人口从5万增加列20万人。移民也带来了许多新的农业、手工业生产技术。

——摘编自李东芝《近代重庆城市经济近代化研究(1876—1949)》

材料二重庆商业中心形成于半殖民地半封建的近代时期,因而就不能不带有半殖民地半封建经济的特征。重庆商业中心形成的直接原因是帝国主义的侵略,以1891年强迫重庆开埠为标志,“商埠且因外人的强迫而开放,商人的地位便完全被动”。商业投机是指利用或操纵市场,通过囤积居奇、贱买贵卖等手段而牟取暴力的商业活动。投机商人预测某种商品价格或黄金、外汇、有价证券将要上涨或下跌,以少量押金大量买进或卖出,或买进,从差价中牟取暴利。在重庆开埠后的很长时间里,商会和同业公会管市政府放任自流。

——摘编自周勇《重庆通史》

材料三1983年2月,经党中央、国务院批准,重庆成为全国第一个进行城市经济体制综合改革试点的大城市。在改革试点中,重庆实行计划单列,并享有省一级经济管理权限,扩大了重庆管理经济社会的自主权,突出了经济中心城市的地位和作用,随着各项政策的的落实,重庆在经济社会发展中可以直接向中央申请立项,自身的财力也得以增强。在此基础上,重庆市提倡按经济规律办事,引入市场机制,增强了企业和社会经济活力,这与我国从计划经济到建立社会主义市场约经济体制改革的历史和实践发展逻辑是一致的。

——摘编自袁仁景《改革开放——重庆发展的灵大历史机遇》

(1)根据材料一并结合所学知识,门纳明末清初初重庆[的社会经济状况,并分析消朝鼓励移民对重庆经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括半殖民地半封建社会背景下重庆商业的特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析重庆经济体制改革的意义。

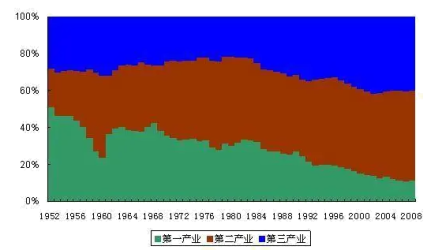

材料一

1952年以来我国三大产业发展情况

材料二 自十八大以来,我国产业结构调整成效显著。重点行业产能集中度提高,以造纸行业为例,和2007年相比,全国造纸行业的产品产量增加了61%,企业数量减少了24%,单个企业平均产量提高了113%,同时单位产品的排污量在大幅下降。此外,医药制造。航空、航天器及设备制造,电子及通信设备制造,计算机及办公设备制造,医疗仪器设备及仪器仪表制造,信息化学品制造等六大类高技术制造业企业数量增长20%~60%;采矿业、黑色金属冶炼和压延加工业与电力、热力、燃气及水生产和供应业企业数量减少34%~93%。

——摘编自李莹《持续推进产业结构优化升级》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1952年以来我国产业结构的变化并简述其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析十八大以来,我国产业结构调整的历史意义。

第一期改革从1977年到1992年,这一阶段是“摸着石头过河”。如果政策不放行,20世纪80年代包产到户不可能搞得那么快,而且一下子铺到全国。没有政策的跟进和各级领导人的认可、默许甚至支持,最终到高层形成政策,也不可能顺利实施。所以,中国的改革开放是各种力量的结合,从中可以看出历史本身发展的丰富性、复杂性。乡镇企业、个体经济发展和扶持的问题,实际上是一个互动的过程,有自发的,我们同意一个观点,就是随机行走和有限理性的结合。地区竞争在20世纪80年代已经开始了,当时,羊毛大战,烟叶大战等等,竞争很激烈。地方政府成了有限责任公司,等于说成了市场主体。张五常认为,地区竞争是最好的制度。国内经济学家不认同,认为市场越发育,改革越深化,政府越应该往后退,我认为这个观点是对的。

——摘编自萧冬连《从历史学角度解读中国的改革开放》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国第一期改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析第一期改革特点的成因。

材料一 自秦汉至明清,中国人口有过五次大规模的迁移,即南北朝“八王之乱”引起的“永嘉南迁”;唐代“安史之乱”后汉人大规模南迁;北宋“靖康”后北人第三次南迁高潮;明初政府屯垦戍边大规模北迁以及清代人口激增而向山地和边陲的大迁移。这些移民大潮中,越出国境向海外移民的人数不多,规模不大。明隆庆元年(1567年)开放海禁,随着私人海外贸易的发展,移居海外的中国人才日渐增多,至明末清初,估计约为10万人,到鸦片战争前夕则增至100万左右。

——摘编自丘立本《经济全球化与中国人口的国际迁移》

材料二 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一,分析明朝前后人口迁移的原因和流向的不同之处。

(2)根据材料二,概括20世纪80年代以来我国人口流动的主要态势。结合所学知识,说明这一时期人口流动的主要原因。

材料一 维新变法主要内容简表

| 变法领域 | 主要内容 |

| 政治 | 鼓励大小官员和普通民众上书言事,严禁官吏阻隔 |

| 经济 | 中央设立铁路矿物总局、农工商总局,各省设立商务局;鼓励和保护农工商业;提倡私人开办工厂 |

| 军事 | 裁减绿营,训练新军,改用洋操;添置船舰,扩建海军 |

| 文教 | 创办京师大学堂,各地设立中小学堂;废除八股;设立译书局,翻译外国书籍;奖励科学著作和发明 |

——根据《浙江省普通高中历史学习图册》改编

材料二 1978——2017年我国经济发展相关数据

| 项目 | 1978年 | 2017年 |

| GDP(万亿元) | 0.37 | 82.7 |

| 货物进出口总额(万亿美元) | 0.02 | 4.1 |

| 全国居民人均可支配收入(元) | 171 | 25974 |

| 全国居民恩格尔系数(%) | 63.9 | 29.3 |

| 农村贫困人口(亿人) | 7.7 | 0.3 |

——摘编自《经济日报》

(1)依据材料一,分析维新变法的积极意义。结合所学,说明“变法在一定程度上是爱国思想体现”的依据。

(2)根据材料二,概括1978——2017年中国经济发展的特点。综合材料一、二并结合所学,谈谈历代变法和改革与中国历史发展的关系。

材料:住房是民生福祉的基础。改革开放前,城镇居民解决住房“等国家建房,靠组织分房,要单位给房”。随着知青大量回城,政府长期实行低租金,抑制购房的意愿,企业没有资金维护现有住房,加剧了城镇住房的紧张程度。同时,住房的低流动性将职工和企业紧紧“捆”在一起,“困住”了劳动力的自由流动,住房制度改革势在必行。1980年6月,中共中央、国务院开始允许实行住房商品化政策,从福利分房到货币购房,刺激了地产商的投资热情,激发了居民的购房热情,促进了全国城镇住房供应量的快速增长,让城镇居民的居住条件得到了巨大改善,对城市化和经济增长都做出了巨大贡献。

——摘编自陈杰《中国城镇住房制度70年变迁:回顾与展望》

(1)根据材料并结合所学知识,概括改革开放后中国城市住房改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析改革开放后中国城市住房改革的意义。