材料一 “浦东”之名载见于明朝嘉靖年间所编修的《上海县志》。浦东地区呈三角形,由长江带入东海的泥沙冲击成陆,约形成于初唐之际。成陆之初,浦东地区侧重制盐业的发展,煮盐要先垒灶,于是浦东出现了三灶、四灶、五灶、六灶等地名。浦东人民时常出海捕捞,并由滩地下海,便叫出了小油港、黄沙港、庙港、芦潮港。为抗倭防盗,浦东地区广筑烽火台,便出现了一墩、三墩、四墩。……1993年,浦东首次出现一个统一的行政建置,形成一个新的地名——浦东新区。

——摘编自吴才君《浦东地名文化》

材料二 1990年开发开放之初,浦东就制定了面向世界招商引资的战略。1992年前后还在小心翼翼投石问路的跨国企业,到1995年时已经全面地迈开大步,在加大生产性投资的同时,纷纷研发中心和技术中心迁到浦东。在各大跨国公司从生产本土化到技术本土化的战略转型中,浦东也走上了从制造名牌到研发名牌的新路。得益于浦东开放开发的磁场效应和辐射效应,长角地区迅速被推向对外开放的前沿。苏州、无锡、常州、嘉兴等一批对外开放的明星城市声名鹊起。

——摘编自卢照《以空间为媒介:从浦东的“空间记忆”到迪士尼乐园的“消费空间”》

(1)据材料一,简析浦东地区地名形成的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,概述20世纪90年代以后浦东发展的表现与意义。

材料一 1979年深圳开始制订城市规划,1980年修订,1985年最终完成了《深圳经济特区城市总体规划》,提出了建成综合性特区的目标,根据规划,深圳的产业结构突出“以工业为主”,带动其他行业特别是第三产业的发展。经过10年时间,工业成为深圳国民经济的主要部门;外来劳动人口大量涌入,大规模的城市建设同步启动,被称为现代城市之光的高层楼宇,一时居全国之冠。深圳走外向型工业化路线,利用外国资本发展特区工业,工业产品出口国际市场,不断提高深圳特区经济的国际化水平。从1990年初开始,深圳又编制了10年发展规划和“八五”计划,第一次明确提出要把深圳建成国际性城市。在“十五”计划中,深圳进一步提出了“以港强市”、加速深圳特区城市国际化进程的新战略。

——摘编自方宁生等《深圳:从综合性特区向“国际性城市”发展》

材料二 底特律在鼎盛时期,全市约有90%的人以汽车工业为生,80%的收入来源于汽车产业,2008年国际金融危机爆发,整个汽车业面临危机,汽车业三大巨头的销售量在2009年一年内减少了33%45%.汽车产业受到冲击后,财政收入锐减,而此时公共支出却依然庞大另外,底特律是美国种族矛盾非常尖锐的城市之一,1967年7月爆发的种族骚乱使底特律三大汽车业巨头全部停工停产,白人中产阶级开始大规模逃离,市区人口锐减,许多工厂荒废人口和企业的迁出加剧了底特律税基的缩减,底特律财政状况日益恶化。底特律在2013财年总体的债务规模达到1825亿美元,财政收入总额仅为11亿美元,导致底特律政府无力偿还,最终破产。

——摘编自贾宇清等《底特律破产对城市发展的启示》

(1)据材料一,概括深圳从综合性特区向“国际性城市”发展的成功经验。

(2)据材料二,分析底特律城市破产的主要原因。

(3)据材料,归纳深圳的腾飞与底特律的衰败为我国城市发展提供的相同启示。

材料一 鸦片战争前夕,广州是对外通商的唯一口岸。五口通商以后的最初几年,广州仍然是对外贸易的最大中心。从对外贸易上占有最大份额的中英贸易看,在整个40年代,由广州输往英国的货值,仍居于五口的首位。但是,即使在这个时候,广州对外贸易的绝对值,已经出现下降的趋势。进入50年代以后,贸易重心之由广州北移上海,就更加引人注目了。曾经被西方商人幻想为“永远是对外贸易的主要港口”的广州,在五口通商之后不到10年的光阴,便已趋于衰落。

——摘编自严中平主编《中国近代经济史》

材料二 中共中央于1979年7月15日批转了广东、福建两省的报告,指出:对两省对外经济活动实行特殊政策和灵活措施,给地方以更多的主动权,使之发挥优越条件,抓紧当前有利的国际形势,先走一步,把经济尽快搞上去。这是一个重要的决策,对加强中国的四个现代化建设,有重要的意义。1980年5月,中共中央和国务院发出文件,正式将“出口特区”命名为“经济特区”,要求将深圳特区建成兼营工业、商业、农牧业、住宅、旅游等项事业的综合性的经济特区。经济特区的建立和发展为确立中国对外开放的格局和实施沿海地区发展外向型经济的战略,进行了有益的探索。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明鸦片战争前后广州贸易地位的变化及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明深圳特区建成的历史背景及其影响。

材料一 根据社会政治形势的发展变化,及时地调整空间战略,是党夺取政权、掌握和巩固政权的基本经验之一。在城市与农村之间进行的空间战略选择与布局,一直是中国共产党在革命、建设和改革事业中必须面临的重大战略问题。在城市与农村空间中进行的每一次战略调整,都对党的历史产生过深刻而全面的影响,在很大程度上改变了党史活动原有的展开路径与模式,衍生出了全新的党史发展轨迹。

——摘编自崔保锋《空间思维与中共党史研究》

材料二 上海不折不扣贯彻落实党中央的战略部署,在服务国家大局中抢抓发展机遇。1993—2019年,浦东外贸进出口总额从26亿美元提高到20514.73亿元,按美元折算增长近120倍。GDP超过3.8万亿元,人均GDP超过2万美元。中国芯、蓝天梦、创新药、智能造、未来车、数据港等体现新技术、代表未来发展方向的六大重点产业表现亮眼。同时,长江流域外向型经济发展大幅跃升,以上海为核心的长三角地区成为我国经济一体化程度最高的区域之一。

——摘编自钱智等《浦东开发开放三十周年评估与建议》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举新中国成立以来党和国家在农村正确的“战略选择与布局”,并分别说明其战略意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析浦东各项经济指标迅速增长的原因,并用一句话概括浦东开发开放在中国改革开放史上的地位。

(1)完成下列填空

一八四〇年鸦片战争以后,……中华民族遭受了前所未有的劫难。为了拯救民族危亡,中国人民奋起反抗,……A 运动、B 运动、C 变法、D 运动接连而起,各种救国方案轮番出台,但都以失败告终。孙中山先生领导的E革命推翻了统治中国几千年的君主专制制度,但未能改变中国半殖民地半封建的社会性质和中国人民的悲惨命运。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

材料一 1898年,康有为在《应诏统筹全局折》中提出:设制度局,负责“审定全规,重立典法”,甚至“酌定宪法”;制度局成员由皇帝擢拔,对皇帝负责;议事程序是“派王大臣为总裁,体制平等,俾易商榷,每日值内,同共讨论”,最终由皇帝裁决。

——摘编自《戊戌变法档案史料》等

(2)根据材料一,概括康有为所设计的制度局的特点。

材料二 孙中山先生站在时代前列,“适乎世界之潮流,合乎人群之需要”,大声疾呼“亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾”,高扬反对封建专制统治的斗争旗帜,……率先发出“振兴中华”的呐喊。

——胡锦涛《在纪念辛亥革命100周年大会上的讲话》

(3)材料二中孙中山为“适乎世界之潮流,合乎人群之需要”而进行的理论创新是什么?

材料三 中华人民共和国成立以来的重大历史事件

| 时间 | 事件 |

| 1954年 | 制定通过《中华人民共和国宪法》,确立人民代表大会制度是根本政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度是基本政治制度。 |

| 1978年 | 实行改革开放的战略决策。改革开放首先在农村取得突破,家庭联产承包责任制在全国逐步推广。 |

| 1980年 | 设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区。 |

| 1992年 | 邓小平发表南方谈话。十四大提出建立社会主义市场经济体制。 |

| 2019年 | 中共对新时代全面深化改革工作进一步作出部署,提出坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化总体目标。 |

材料一 新航路开辟后,地中海贸易衰落…… 7世纪荷兰控制着波罗的海地区、大西洋地区乃至地中海与北欧地区的贸易,阿姆斯特丹是世界上最繁忙的港口。世界的贸易中心随着新航线的开辟从地中海转移到了大西洋,继意大利诸城邦后……阿姆斯特丹成为欧洲经济中心。

——高德步、王珏编著《世界经济史》

材料二 19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”。60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;19世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年,由市政府主导建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区”。1949后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

(1)依据材料一并结合所学知识分析阿姆斯特丹成为欧洲经济中心的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期以来上海发展的有利条件。

材料一 在社会主义中国创办经济特区本身就是个新生事物。邓小平反复强调:“经济特区还是个试验”,“深圳的重要经验就是敢闯”.借助政府给予的优惠政策和经济活动自主权,经济特区率先实现经济起飞。从某种意义上说,深圳、珠海、汕头、厦门、海南等5大经济特区,为当时中国经济发展急需解决的全局性问题--由计划经济向社会主义市场经济探索、由内向型经济向外向型经济转型贡献了经验。

——摘编自侯名芬《我国创办经济特区的历史进程与当代价值新论---纪念改革开放40周年》

材料二 1985年戈尔巴乔夫执政后,苏联提出了“加速国家社会经济发展的战略方针”,要求在15年内使国民收入和工业总产值翻一番.从法律上打破了单一的公有制,规定企业实行自负盈亏、自主经营等。但是,“加速战略”仓促上马,阻力较大,对企业改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,以致各项改革效果不佳。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

(1)依据材料一,结合所学,概括20世纪80年代初中国创办经济特区的意义,概述20世纪80年代中国进一步推动向“外向型经济”转型的重要举措。

(2)根据材料二,结合所学,分析导致“加速战略”效果不佳的主要因素,结合中苏80年代改革谈谈你的认识。

材料一 19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”;60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年,由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的“大上海中心区”。1949年后,上海一直是国家重要的经济中心。……上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

材料二 目前,我国实行经济开放政策,争取利用国际上的资金和先进技术,来帮助我们发展经济。这一政策已开始有些效果。但是,从发达国家取得资金和先进技术不是容易的事情……必须在自力更生的基础上争取外援,主要依靠自己的艰苦奋斗。

——邓小平《我国经济建设的历史经验》(1982年)

(1)依据材料一并结合所学,指出上海形成“华洋杂居”局面的主要原因,并列举19世纪下半叶致力于上海工业发展的代表人物和知名企业。

(2)依据材料二,概括邓小平对外开放思想。结合中国社会主义经济建设的历程,分析当时我国对外开放“有些效果”的政策因素及其带来的影响。

(3)进入新世纪以来,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。试从政治和经济两个角度予以阐释。

材料一 中国古代的对外贸易,包括中央及内地人民与沿边各族统治者和人民的互市,以及同境外各国的贸易往来。

材料二 我们要秉持共商共建共享原则,倡导多边主义,大家的事大家商量着办,推动各方各施所长、各尽所能,通过双边合作、三方合作、多边合作等各种形式,把大家的优势和潜能充分发挥出来,聚沙成塔、积水成渊。

我们要坚持开放、绿色、廉洁理念,不搞封闭排他的小圈子,把绿色作为底色,推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融,保护好我们赖以生存的共同家园,坚持一切合作都在阳光下运作,共同以零容忍态度打击腐败。我们发起了《廉洁丝绸之路北京倡议》,愿同各方共建风清气正的丝绸之路。

我们要努力实现高标准、惠民生、可持续目标,引入各方普遍支持的规则标准,推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行,同时要尊重各国法律法规。要坚持以人民为中心的发展思想,聚焦消除贫困、增加就业、改善民生,让共建"一带一路"成果更好惠及全体人民,为当地经济社会发展作出实实在在的贡献,同时确保商业和财政上的可持续性,做到善始善终、善作善成。

——摘编自习近平《齐心开创共建"一带一路"美好未来》

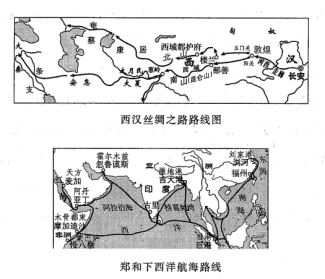

(1)根据材料一,指出与汉代相比,明代对外贸易的交通线路的变化。结合所学知识,分析说明造成这种不同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国"一带一路"建设的重要意义。

材料一 作为第一批开埠口本到光绪末年上海“租界内康庄如磁,车马交驰,房屋多西式,轩激华丽,有高至六、七层者,钟楼矗立,烟突如林,入夜则灯火辉煌,明如白昼。公审公廨、中西邮局、海关、银行、领事馆、电报局、巡捕房、丝厂、船鸡、轮船公司皆在焉”。其他各业也无不发达,繁华胜普。上海很快发展为全国最大的都市,人口由开埠前的20万猛增到500万。据统计,自1849年至1911年,上海各类各级学堂即有249所。上海从开埠到1900年,外国人创办的中、外文报刊即达60多种,占同时期外国人在华报刊总数的30%左右。同治四年(1865年),中国第一家煤气厂在上海投产:光绪八年(1882年),中国最早的电力厂在上海正式供电并架设路灯照明。经两年的筹建,上海自来水公司于1883年建成并开始正式供水,“激浊扬清,人皆称便”.

——摘编自张岂之主编《中国历史.晚清民国卷》

材料二 1990年4月,中共中央、国务院同意上海市加快浦东地区的开发。在浦东实行经济技术开发区和某些经济特区的政策。开发开放浦东这一跨世纪的宏伟工程,对于上海和全国都是一(世具有重要战略意义的大事。实行特殊政策开发浦东,发展开放型经济,更有私于增强上海市的经济实力,上海必将成为21世纪太平洋西岸最大的经济贸易金融中心。

——摘编自郭德宏主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明开埠后的上海在清末近代化进程中的地位及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识。简析我国开发开放上海浦东的历史意义。