| A.太平天国运动 | B.洋务运动 | C.义和团运动 | D.辛亥革命 |

| A.民国建立初期 | B.义和团运动时期 |

| C.戊戌变法时期 | D.洋务运动时期 |

材料一 鸦片战争后,随着外国势力进入东南五口,外国的生活方式、衣食住行逐渐浸入中国沿海城市。经过多年潜移默化的示范作用,在通商口岸,形成了一批穿西装、吃西餐、信基督教的人群。

材料二 晚清社会男子服装呈现出长袍马褂与西装革履并行不悖的景观。特别是风云激荡的辛亥前夜,衣着打扮不仅代表着个人的服饰习惯,而且代表了个人的某些政治倾向,从而使服饰本身超越了它所具有的文化意味。

——以上材料均摘编自孙燕京主编的《晚清遗影》

(1)根据材料一,指出开放“东南五口”的不平等条约名称。

(2)根据材料二,概括近代中国男子服饰的特点。

(3)综合上述材料,归纳影响近代中国社会生活变化的主要因素。

材料一

材料二

材料三 一些闭塞的地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化的进程。

——摘自周积明《最初的纪元》

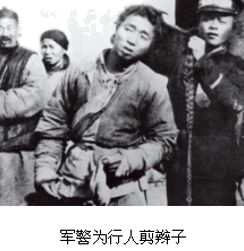

(1)材料一的图2与图1相比,在社会习俗方面发生了哪些变化?

(2)材料二服饰的出现反映了怎样的时代特征?

(3)根据材料三归纳铁路交通的出现对中国社会产生的积极影响。

| A.吃西餐 |

| B.住洋房 |

| C.看电影 |

| D.剪发辫 |

| A.太平天国运动 | B.洋务运动 | C.辛亥革命 | D.国民革命运动 |

| A.婚姻习俗的变革 | B.传统观念的更新 |

| C.交通方式的革新 | D.人际关系的淡泊 |

| A.社会生活更加丰富多彩 | B.社会习俗受西方民主平等思想影响 |

| C.社会性质发生根本变化 | D.传统习俗被西方文明礼仪完全取代 |

材料一 近代中国社会生活变迁简表

鸦片战争前 | 鸦片战争后的新变化 |

中餐 | 西餐 |

传统四合院 | 欧化四合院等 |

马车、轿子 | 火车、电车、汽车等 |

父母之命,媒妁之言 | 自由恋爱、新式婚礼 |

材料二 鸦片战争后,西式服饰传入中国,民间仿效之风悄然兴起。19世纪末,一批资产阶级改良主义者联名上书,建议变法维新,其中既有政治大事,也有服饰习俗。辛亥革命后,南京临时政府颁布《服制》,要求人们改变服装样式。新创制的中山装和旗袍开始流行。

(1)根据材料一,概括近代以来中国社会生活在哪些方面发生了变化?

(2)根据材料二,分析近代中国服饰变化的主要原因。

(3)结合材料和所学知识,归纳近代社会生活变迁对中国社会的积极影响。

| A.传统生活方式完全被西方所取代 |

| B.传统文化得到发扬 |

| C.生活方式受西方思想观念的影响 |

| D.自然经济彻底瓦解 |