材料一 这几年城市改革的试验充分表明,农村改革的基本经验同样适用于城市。为了增强城市企业的活力,提高广大职工的责任心和充分发挥他们的主动性、积极性、创造性,必须在企业内部明确对每个岗位、每个职工的工作要求,建立以承包为主的多种形式的经济责任制。

——摘自1984年十二届三中全会《中共中央关于经济体制改革的决定》

材料二 建立现代企业制度,是发展社会化大生产和市场经济的必然要求,是我国国有企业改革的方向。其基本特征包括:

一、产权关系明晰,企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权。

二、企业以其全部法人财产,对出资者承担资产保值增值的责任。出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益,……企业破产时,出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。

三、企业按照市场需求组织生产经营,……政府不直接干预企业的生产经营活动。

四、建立科学的企业领导体制和组织管理制度,调节所有者、经营者和职工之间的关系……

——摘自十四届三中全会《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

材料三 关于工业改组的原则和设想:(1)加强民主集中制的管理原则;(2)改“条条”管理形式为“块块”管理形式;(3)建立经济行政区;(4)改进国家计划工作;(5)扩大地方在经济管理中的权力;(6)发挥工人群众参加管理的积极性。

——摘自1957年赫鲁晓夫《关于进一步改进工业和建筑业的管理组织》报告提纲

请回答:

(1)材料一中“农村改革的基本经验”具体指的是什么?党在新时期的改革道路与新民主主义革命道路存在怎样的相似特点?

(2)根据材料二,按下方第①点的概括样式,将现代企业制度的基本特征补充完整。(每点概括的字数不超过8个字。)

① 产权明晰 、② 、③ 、④ 。

(3)结合所学知识,分析推动十四届三中全会提出“建立适合市场经济要求的现代企业制度”的国内政治背景。并指出此次会议通过的决定对推动我国经济体制改革的重大意义。

(4)根据材料三并结合所学知识,分析赫鲁晓夫工业改革失败的主要原因。

2 . 阅读材料,回答问题。

材料一汉文帝说:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”宋代李觏说:“民之大命,谷米也;国之所宝,租税也。”

材料二“包干到户这种形式,在一些生产队实行以后,经营方式起了变化,基本上变为分户经营、自负盈亏;但是,它是建立在土地公有基础上的,农户和集体保持承包关系,由集体统一管理和使用土地、大型农机具和水利设施,接受国家的计划指导,有一定的公共提留,统一安排烈军属、五保户、困难户的生活,有的还在统一规划下进行农业基本建设。所以它不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分……”

——《1982年中央一号文件:全国农村工作会议纪要》

材料三不仅斯大林和赫鲁晓夫没有解决好苏联的农业问题。就是勃列日涅夫经营了十多年后,苏联的农业生产问题还是没有得到根本的改善。……苏联的国民收入约相当于美国的66%(按苏联官方公布的统计数字),而它的实际军费开支却比美国还要多20%

——《从粮食一路减产看勃列日涅夫时期苏联民生问题》

(1)结合材料一和所学知识分析中国古代历朝推行重农政策的原因。

(2)依据材料二,指出合作化以前的个体经济与包干到户的生产责任制有何区别,中央在怎样的背景下推行家庭联产承包责任制?

(3)结合材料三和所学知识,从政府政策措施的角度分析赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期苏联的农业生产没有得到根本改善的原因。

| A."加速发展战略"使苏联在与美国的经济竞争中被彻底拖垮 |

| B.以经济管理的方式代替行政命令干预经济的做法难以奏效 |

| C.推行政治多元化,实行多党制,导致苏联共产党被排挤出政权 |

| D.用"人道的、民主的社会主义"思想代替"科学社会主义",背离了社会主义方向 |

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:下表是苏俄(联)1913—1925年农业生产的恢复和发展的情况

| 1913年 | 1921年 | 1923年 | 1925年 | |

| 粮食作物耕作面积(万公顷) | 9446 | 6620 | 7860 | 8730 |

| 粮食作物产量(亿普特) | 39.79 | 22.13 | 35.55 | 44.24 |

材料二:1933年5月,美国国会通过了第一部《农业调整法》。该法授权农业部长,通过同生产者签订和对参与播种面积控制计划的农场主付以直接补贴的方法,使农场主自愿减少农产品的播种面积。在具体执行过程中,一般是政府根据市场需求每年确定和公布某些农作物下一季度的播种面积。凡是农场主同意者,便与政府签订合同,就可以得到优厚的补贴。

——2008年8月《大生》

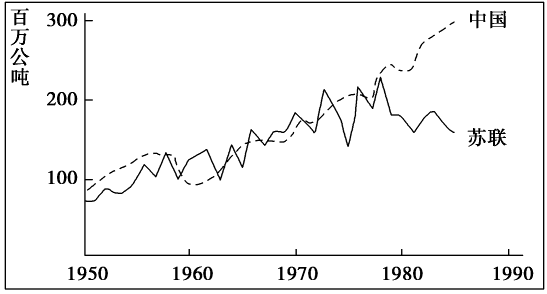

材料三:1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较

——【美】保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

请回答:

(1)材料一中反映了苏俄(联)在农业政策上发生了怎样的变化?这一变化对农民有什么影响?

(2)根据材料二,指出美国在农业生产方面的措施,并分析实施这些措施的主要目的。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代后中苏两国粮食产量的变化趋势。并结合两国经济改革的内容分析出现不同趋势的原因。

材料一 在伴有行政命令式的要求之下,(苏联)玉米的播种面积迅速扩大……被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件;玉米在很多地方因生长条件欠佳和管理不善,产量并不理想,作为饲料的青玉米营养价值也没有预期的那样高。

——摘编自《赫鲁晓夫执政史》

材料二 1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令和官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对勃列日涅18年执政生涯的评价

材料三 伴随着戈尔巴乔夫政治体制的“根本变革”,在“公开性”“民主化”和“政治多元化”的口号下,无政府状态在全国蔓延,社会日益动荡。……苏共的分裂趋势日益严重,领导层内部斗争不断加剧,人事变动频繁,党组织和国家政权陷于半瘫痪状态。

——《世界史·现代史编》下卷

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概述赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果及其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,说明勃列日涅夫改革的成效怎样。

(3)材料三中提到的三个口号,是根据戈尔巴乔夫的一种新的“社会主义”理论提出的,这种理论的根本错误在哪里,造成了怎样的消极影响?

| A.日益严重的经济危机 | B.苏联政局动荡 | C.西方的和平演变政策 | D.戈尔巴乔夫的改革 |

材料一 法国旅行家笛福曾经对新兴的炼铁业中心谢菲尔德有过这样的描写:“这里人口众多,街道狭窄,房屋黑暗,不停工作着的铁炉烟雾不断。谢菲尔德是我见过的最脏、最多烟的城市之一。由于小铁匠铺没有高高的烟囱,加上城市又有许多山坡,这样冒出的烟就直接升到街道上。因此造成人们不停地把尘埃吸入体内。人在城里待久了就必然吸进煤烟,积在肺里,受到有害的影响”。

——E·罗伊斯顿·派克《被遗忘的苦难—英国工业革命的人文实录》

材料二 赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。他下令开展的垦荒运动……不仅没有解决苏联的粮食问题,反而使许多土地成为荒漠。

——金重远:《20世纪的世界—百年历史回溯》

材料三 1974年斯波坎世博会的主题就被鲜明地确定为“无污染的进步”,它象征性地开启了世博会关注“人与环保”的序幕,也标志着以展示人类物质与精神文明的世界博览会进入了它的第三个发展时期,即从仅仅关注人类的福祉转向了探索人与自然的和谐关系以及如何保证人类社会可持续发展的历史阶段。……今天,中国上海世博会,同样是以“绿色”“低碳”为目标。

——摘自中国青年报2010/05/17 “上海世博会:中国人感知什么”

(1)概述材料一中英国炼铁业中心谢菲尔德出现的社会问题。分析工业革命与这些社会问题的关系。

(2)结合所学知识,分析赫鲁晓夫种植玉米运动的原因。根据材料二并结合所学知识,说明种植玉米运动产生的影响。

(3)请结合材料三世博会主题的变化说明了怎样的趋势?根据以上材料并结合所学知识,分析对于当下我国的启示。

①集体农庄和国营农场自主权扩大

②农业税削减,农副产品收购价格提高

③大规模垦荒和种植玉米

④企业获得独立自主的经济地位

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

| A.戈尔巴乔夫放弃了苏共在国家政治体系中的领导地位,是苏联解体的根源所在 |

| B.西方的和平演变是苏联解体的外部原因 |

| C.戈尔巴乔夫改革未能突破斯大林模式的束缚,最终导致了苏联的解体 |

| D.人民生活水平长期得不到提高,使苏共丧失了民心 |

| A.对工业管理体制进行改革,扩大地方权力 |

| B.大规模平反冤假错案,摆脱个人崇拜泥淖 |

| C.推行“新经济体制”,企业获得独立自主地位 |

| D.推行“加速发展战略”,以经济管理方法代替行政命令 |