材料一:《农田水利约束》在熙宁二年(1069年)颁行。其主要内容有:(1)凡能提出有关土地耕种方法和某处有应兴建、恢复和扩建农田水利工程的人,核实后受奖,并交付州县负责实施。……(9)私人垦田及兴修水利,经费过多时,可向官府贷款,州县也可劝谕富家借贷。……(12)各县官吏兴修水利见成效者,按功劳大小升赏,临时委派人员亦比照奖励。

——周魁一《中国古代水利法规初探》

(1)概括材料一中《农田水利约束》内容的特点,并结合所学知识说明它实施的效果。

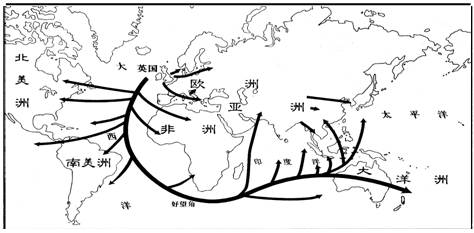

材料二:19世纪晚期英国海外贸易示意图

(2)材料二反映了19世纪中后期世界经济发展的什么趋势?试分析其产生的原因。

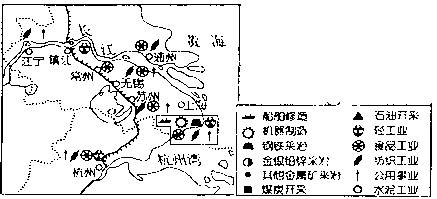

材料三:民国初年江浙地区民族工业分布示意图

(3)材料三反映出这一时期江浙地区呈现怎样的经济面貌?这一经济面貌对中国民主革命进程将产生怎样的深远影响?

材料四:赫鲁晓夫在一次谈话中说:“……我们共产党员,每个人都应当像蜜蜂一样地去培植人民的信任。我们好像是布道的神甫,许诺说天上有个天国,可眼下却没有土豆。只有我们极能忍耐的俄国人民能够忍受,可是靠这种忍耐成不了大事。我们又不是神甫,我们是共产党人,我们应当在地面上给予这种幸福。我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没有了。”

(4)赫鲁晓夫认为苏联的社会主义建设存在哪些问题?结合所学知识分析产生这些问题的历史根源是什么?

材料五:针对经济全球化的问题,美国前总统克林顿曾经说:“如果由于害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的。”古巴领导人卡斯特罗则认为:“由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大发展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,穷国愈穷”。

——《全球化陷阱》

(5)依据材料五概括克林顿与卡斯特罗对经济全球化的认识。 结合所学知识,归纳我国政府在适应经济全球化的过程中取得了哪些重大成果?

(6)依据上述材料,谈谈制定经济政策时应遵循的基本原则

材料 1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。当时苏联的农业发展迟缓,粮食供应严重不足。赫鲁晓夫选择了农业作为改革的突破口,主要采取了如下措施:1953年、1954年和1955年的农业投资在国家整个投资中所占比重分别为15.5%、19.6%和23.5%:1959年与1952年相比,农产品平均价格提高了两倍:1954~1956年,苏联开垦了近3600万公顷荒地:允许庄员拥有自留地、种植果树、饲养牲畜。经过初步改革,苏联的农业形势有所好转,1955年起连续四年获得大丰收。这来之不易的转机助长了赫鲁晓夫的冒进思想,他提出要在几年内赶上美国人均畜产品产量这一不现实的目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,他却还是一意孤行。不顾具体气候、土壤条件,强求各地扩种玉米,胡乱指挥,反复折腾,苏联农业在1963年再度出现了危机。

(1)根据材料,概括赫鲁晓夫农业改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析赫鲁晓夫改革失败的原因,并对其改革作出评价。

材料 针对赫鲁晓夫后期严重农业问题,在全面推行新经济体制前,勃列日涅夫先抓农业改革:实行固定收购和超计划交售奖励制度,凡农庄农场超过固定收购计划后交售国家的农产品,国家提价50%收购;同时稳定零售价格;1965—1979年,农产品收购7次提价,某些农产品收购价格超过零售价格,出现倒挂,财政补贴不断增加;完全经济核算制农场,可把大部分利润留为自己支配,不上缴预算,有利于社会稳定。1964年,苏联通过《集体农庄成员优抚金和补助金法》,实行稳定的社会保障制度,规定:集体农庄设立养老金、残废优抚金、丧失赡养人员优抚金以及女庄员妊娠生育补助金,化抚金和补助金,1/3由农庄、2/3由国家支付,不得从庄员收入中扣除。1973—1982年,农业投资在国民经济投资总额中一直占27%左右,如果把与农业相关的化肥、农药、农机、混合饲料等计算在内,农业投资占国民经济投资总额30%以上,在当时世界大国中居首位。勃列日涅夫执政的八五计划(1966—1970年)被认为是斯大林时代以来最成功五年计划,但犹豫不决和保守主义不允许改革者计划彻底实施。

——摘编自《勃列日涅夫改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括勃列日涅夫农业改革的内容。

(2)依据材料并结合所学知识,简析勃列日涅夫农业改革的原因和影响。

材料针对赫鲁晓夫后期严重农业问题,在全面推行新经济体制前,勃列日涅夫先抓农业改革:实行固定收购和超计划交售奖励制度,凡农庄农场超过固定收购计划后交售国家的农产品,国家提价50%收购;同时稳定零售价格;1965-1979年,农产品收购7次提价,某些农产品收购价格超过零售价格,出现倒挂,财政补贴不断增加;完全经济核算制农场,可把大部分利润留为自己支配,不上缴预算,有利于社会稳定。1964年,苏联通过《集体农庄成员倪抚金和补助金法》,实行稳定的社会保障制度,规定:集体农庄设立养老金、残废优抚金、丧失赡养人员.

(1)根据材料并结合所学知识,概括勃列日涅夫农业改革的内容。

(2)依据材料并结合所学知识,简析勃列日涅夫农业改革的原因和影响。

材料一 熙宁五年市易法正式颁行。“置市易务,……其诸司科配,州县官私烦扰,民被其害,悉罢之,并于市易计置。……其三司诸司库务年计物,若比在外科买省官私烦费,即亦一就收买。”“市易之法成,则货赂通而国用饶矣。”市易官吏“诱陷无赖子弟以隳(huī毁坏)产者有之,予民者高其物估,以巧取息者有之。”“遣吏坐列贩卖,与细民争利,下至菜果油面,使道路怨嗟,商旅不行,酒税亏损。”

——据《宋会要辑稿》《历代名臣奏议》等

材料二 在1830年,中国产品占世界产量的份额(%)为29.8,而此时的英国为9.5,美国为2.4;到1860年,英国为19.9,中国为19.7,美国为7.2;到了1900年,这一数据变为美国占23.6,英国占18.5,中国占6.2。

——据保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料三 中苏对社会主义建设的探索

| 1956年4月毛泽东说:民主革命时期我们在吃了大亏之后才成功地实现了这种结合,取得了中国新民主主义革命的胜利。现在是社会主义革命和建设时期,我们要进行第二次结合。 —吴冷西《忆毛主席—我亲自经历的若干重大历史事件片断》 | 1954年6月,废除自留地的义务交售制。 1958年6月,取消副业、农产品义务交售制,改为采购制。 1952年—1964年间,国家收购各种谷物的平均价格指数提高了7.48倍。 1955年以前,国家下达的生产计划指标多达280项,详尽规定各种农作物的播种面积、播种时间、技术措施、收割期限、产量等等,1955年起,国家只下达国家收购各类农产品的数量指标,农庄有权自行安排生产。但是,这项决定没有得到认真贯彻,国家仍不时干预农庄的生产安排。 1954—1960年间,全国的粮产量增长了50%以上,到60年代初,呈现下降趋势,到1964年,苏联不得不从国外进口粮食。 —据凤凰网《赫鲁晓夫改革:光荣与混乱并行》 |

(1)据材料一概括市易法的主要特点,结合所学知识分析该法施行带来的影响。

(2)将材料二的文字信息整理成直观的图示(或表格),并拟定一个标题。概括分析影响这些信息的主要因素。

(3)指出材料三中“第二次结合”的含义,并列举符合该“结合”的政治史实(限于1956年)。

(4)据材料三,从生产关系变革的角度,对赫鲁晓夫改革进行解读。

材料一 苏联经济得到了恢复。列宁对此感到很欣慰,他说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走了!”结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

材料二 政府为发展冶金、采矿和电力工业而建立了大量的工厂,使俄国成了独立于西方控制的世界银行和贸易模式之外的工业国家。和以前一样工业化的核心是依靠俄国强大的自然资源和为与希特勒的反共产主义德国进行战争作准备的重工业。斯大林不相信价格竞争,而是依靠正规的集中的资源配置来分配设备和物资,这导致了瓶颈现象和浪费,因为给各个工厂的配额是在莫斯科制定的。不过毫无疑问,迅速的工业增长正在发生。在前两个五年计划期间,也就是到1937年之前,同一时期的西方正陷于经济萧条,苏维埃的机器产量和金属制造业增长了14倍。苏联已在德国和美国之后成为世界第三大工业强国。

材料三 即使在常常可以享受特权的莫斯科,顾客们也不能保证买到他们所需要的肉、蛋和家禽也缺货。现在是春天了,但一如既往,蔬菜缺货我相信,只要我们改变我国经济工作的优先次序和组织结构,为我们的公民提供他们所需要的食品和消费品,我们就能成功地同资本主义竞赛。

——摘自《赫鲁晓夫回忆录续集》

(1)根据材料一,苏联经济得到恢复的原因是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括斯大林时期工业化建设采取的措施、取得的成就和遇到瓶颈的原因。

(3)材料三中赫鲁晓夫这番话说明了什么现象?你怎样认识赫鲁晓夫的反思?

7 . 材料 勃列日涅夫当政后重新恢复按地区生产特征建立统一的党组织与领导机关,取消赫鲁晓夫分别成立的工业党与农业党。为提高物质刺激,实行固定收购和超计划交售奖励的制度,从1965年到1979年,农产品共提价7次,1964年7月,苏联最高苏维埃通过《集体农庄成员优抚金和补助金法》,大大提高农庄的社会保障与保险基金。同时加大对农业的投资,农业投资占整个国民经济投资总额的30%以上。但由于农业劳动者实际上还是无权参与生产与经营活动,农庄理事会流于形式,加上仍是平均主义的分配方式,农产量始终徘徊不前

——摘编自《勃列日涅夫时期的经济改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括勃列日涅夫农业改革的背景和特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析勃列日涅夫农业改革的影响。

材料一 美国进步主义资源保护论者、著名林学家吉福德·平肖把资源保护运动界定为“利用自然资源为最大多数人最长久地谋求最大福利”,认为应该由政府承担资源保护的主要责任。在这样的思想背景下,1933年3月21日,罗斯福总统向国会提交议案,很快成立了民间资源保护队作为新政的应急措施。年轻人通过参加保护队进行劳动获得收入来资助他们的家庭,在全国范围内推进对森林、公园和土地的保护,资源保护队将国家林业发展向前推进了20-50年甚至更多。尽管民间资源保护队在30年代以其出色的表现而颇得众望,但罗斯福没有能够说服国会宣布其为永久性的机构。

——摘编自滕海键《新政的奇葩:民间资源保护队》

材料二 60年代中后期,苏联各加盟共和国先后通过了专门的自然保护法;1972年苏联最高苏维埃通过了《关于进一步改善自然保护和合理利用自然资源措施的决议》。1975年,苏联把保护自然的任务单独设章列入了国民经济发展计划。1987年苏联党和政府制定了2005年前远景保护环境和合理利用自然资源的国家纲要,规定环境管理的职能分别“由不同类型的、担负不同职能的各级国家机构来实行”,在国家一级部委中担负环境管理职能的有11个,分别下设一个至几个专门的管理机关。

——摘编自宋萌荣康瑞华《20世纪60—80年代苏联解决生态环境问题的政策评析》

(1)根据材料一,概括美国民间资源保护队成立的原因。

(2)根据材料一、二,指出苏联在资源保护中的不同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈对资源保护的认识。

9 . 十月革命后,苏俄(联)的社会主义建设取得巨大的成就,但也不乏遗憾。阅读材料,回答下列问题。

材料一 1920年9月列宁说,“要使每个农民家庭,连一普特余粮都不剩”,要把全部余粮交给工人国家。1921年3月列宁就农民交完税后再出售粮食一事说:“如果他们单个地换粮食,那有什么大不了的?……不应当加以阻挠。”

——摘编自《列宁全集》

材料二 斯大林模式的新型现代化途径是,在一个经济落后的农业大国,以苏维埃政权为杠杆,采用非常手段从本国农业积累工业化资金,用行政办法对资源、劳动力进行重新配置,采用优先发展重工业的方式快速地推进现代化。

——米艳《试论斯大林模式:落后国家现代化的一种途径》

材料三 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

——《苏联真相》

完成下列要求:

(1)据材料一,分别指出列宁两次讲话所体现的农业政策。

(2)材料二中苏联采用的“非常手段”是什么?据材料二并结合所学知识指出,“新型现代化途径”的“新”还表现在何处?

(3)根据材料三概括赫鲁晓夫执政后是如何进行农业改革的?改革失败的原因何在?