材料一 改革者所需要的乃是轮船与枪炮,所以他们设立的是船坞与兵工厂。他们不小心谨慎,但传统中国之架构已被他们打下了一个大洞。他们“自强”的结果在我们看来固然失望,可是从当日时间与环境看来,已不足为奇。我们不能忘记,他们使中国工业化。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 党知道战争日益逼近,没有重工业就无法保卫国家……因此我国共产党也就拒绝了“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始来实行国家工业化。

——摘自《斯大林选集》

材料三 重工业是我国建设的重点……但绝不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产。如果没有粮食和其他生活必需品,首先就不能养活工人,还谈什么发展重工业?所以,重工业和轻工业,农业的关系,必须处理好。

——1956年毛泽东《论十大关系》

(1)材料一描述的是中国近代史上哪一重大历史事件?根据材料一和所学知识评价这一事件。

(2)根据材料二概括苏联工业化道路的特点;并结合所学知识指出其形成原因。

(3)根据材料二、三,指出中国与苏联工业化道路的异同。

2 . 材料 十月革命后,苏维埃政权继承了沙俄时期开发北极地区的已有成果,制定了统一管理的国家计划,重点关注对国家全面发展具有重大意义的北方海路(西起喀拉海峡,东至白令海峡的航段和水域)。为拓展北方海路的运输规模,苏俄政府组建北海航线委员会,负责运输货物和开发航线。1928年后,该委员会除了从事贸易活动外,还积极开展工业建设,负责将西伯利亚地区的谷物、木材加工品和渔产品等物资运往其他地区,并实现了北欧与远东间的定期航行。20世纪30年代中后期,苏联加快推进北方开发计划,除继续进行科学研究外,还在极地航空与破冰船舰队建队设、能源开发与工业建设、陆路交通运输网建立等领域取得了全新发展。北极地区工业“基地”初步形成。二战期间,苏联远东军舰可经过北海航线进入巴伦支海,支援海军在欧洲战场作战。

——摘编自叶艳华《苏联时期北极地区和北方航道开发的历史考察》

(1)根据材料,指出二战前苏联开发北极的特点

(2)根据材料并结合所学知识,分析二战前苏联开发北极地区的意义。

材料一 1933年富兰克林.罗斯福就任美国总统,不久,英国经济学家凯恩斯专门给他写了一封信,在信中他对罗斯福说:“您已经成为各因力求在现行制度范园内运用明智试验以纠正我们社会弊病的人们的委托人。”1935年,法国文学大师罗曼.罗兰应邀访问苏联,后来他写信给斯大林说:“我看到了一个强大的国家,整个国家在布尔什维克领导下跟千百种障碍做……不断的斗争,在英勇而秩序井然的高潮中,正在建设一个新世界。”

——摘编自电视纪录片《大国崛起》解说词

材料二 联邦政府成立联邦制余商品技济公司,当市场供大于求,农产品价格低于目标价格时,就从农产品计划参与者那里收购农产品以提高市场价格,反之则通过抛售农产品平柳市场价格。发放无追索权贷款和储备剩余农产品构成常平仓计划的主要内容。同时1938年农业调整法还规定农作物保险计划,当农作物遇到不可抗拒的自然灾害时,农业生产者能得到一定的赔偿金。

——蔡东丽、谢加书《论罗斯福新政时期的农业立法》

材料三,斯大林认为,社会主义工业和个体小农业是完全不同的经济,甚至是相互对立的,社会主义事业不能长期建立在两个不同的基础上,否则,总有一天会使整个国民经济全部崩溃。

——《斯大林选集》下卷

(1)结合材料和所学知识,分析20世纪30年代的美国和苏联受世界共同关注的主要原因分别是什么?

(2)结合材料二、三,分别指出罗斯福和斯大林农业政策的内容及相同点?二者的农业政策对我们深化改革有何启示?

材料一 罗斯福“新政”整个计划的主要目的有两个:复兴与改革。还有第三个目的,那就是企图使经济制度趋于平衡。他说:“我们所寻求的乃是我国经济制度中的平衡,也就是农业与工业之间的平衡,劳资与消费者之间的平衡。”由于这些目标需要有一定程度的全面规划,它们就不可避免地意味着要扩大政府的督导、管理与活动。但不像许多人所说的那样,它是一个引向社会主义的运动。

﹣﹣摘编自[美]福克讷《美国经济史》

材料二 斯大林认为,要在苏联经济遭到破坏的情况下扩展工业,首先必须给工业创造市场的、原料的和粮食的前提。如果国内没有原料,如果没有粮食供给工人,如果没有稍微发达的农业作为工业的基本市场,要发展工业是不可能的。20世纪20年代末30年代初,斯大林提出了“必须赶上并超过发达资本主义国家的先进技术”的口号,并指出,工业是整个国民经济的主脑,工业是一把钥匙,用这把钥匙就能在集体制的基础上改造落后的分散的农业。

﹣﹣摘编自邢艳琦《列宁、斯大林关于农业和农民问题的基本观点述要》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出罗斯福在农业领域寻求平衡的主要做法及目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与罗斯福的做法相比,斯大林农业政策的不同,并说明其政策的积极作用。

材料一 下表是苏俄(联)1913—1925年农业生产的恢复和发展的情况

| 1913年 | 1921年 | 1923年 | 1925年 | |

| 粮食作物耕作面积(万公顷) | 9446 | 6620 | 7860 | 8730 |

| 粮食作物产量(亿普特) | 39.79 | 22.13 | 35.55 | 44.24 |

材料二 直到1913年为止,俄罗斯是一个谷物净出口国。谷物平均年产量为7500至9000万吨,每年能出口粮食500至1000万吨。然而在苏联时期,到1953年斯大林去世时,粮食年产量降到了6300--6500万吨——比沙皇俄国时还低。在这期间,人口总数上升至2 亿。所以苏联每年需要从国外进口大量粮食以喂饱自己的人民。苏联解体后,俄罗斯在国土面积,耕地面积均低于苏联的情况下,2019年成为全球第二大粮食出口国,其中小麦出口量超过美国,位居时界第一位。

——2020年2月《大生》

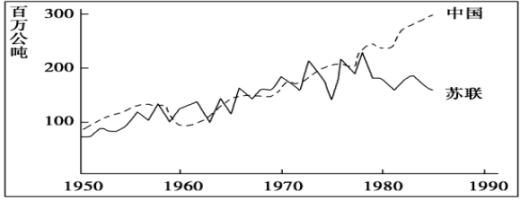

材料三 1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较

——(美)保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

请回答:

(1)材料一中反映了苏俄(联)在20世纪20年代农业政策上发生了怎样的变化?并分析变化原因。

(2)根据材料一及材料二,分析苏联大量进口粮食的主要原因。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代后中苏两国粮食产量的变化趋势。并从经济改革的内容分析我国出现这种趋势的原因。

(4)结合三则材料以及所学知识,谈谈你对农业发展的看法。

材料一 1921年,列宁说:“目前已很清楚,我们用冲击的办法。……实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退回到国家资本主义上去……”

——《苏联兴亡史》

材料二 苏维埃的国家工业化方法,与资本主义国家的工业化方法根本不同。在资本主义国家,工业化通常都是从轻工业开始。——我国共产党也就拒绝了通常的工业化道路,而从发展重工业开始实行工业化。……我们比先进国家落后了五十年至一百年。我们应当在十年内跑完这一段距离。或者我们做到这一点,或者我们被人打倒。

——《斯大林选集》(下卷)

材料三 计划就是法律。

——沃兹涅辛斯基(苏联国家计划委员会主席)

苏联工业总产量位次变化表

| 1928年 | 1932年 | 1937年 | |||

| 世界 | 世界 | 欧洲 | 世界 | 欧洲 | |

| 工业总产量 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |

——据《俄国及苏联国民经济建设文件汇编材料》

请回答:

(1)材料一中列宁“退回到国家资本主义上去”的是哪一经济政策?这一经济政策在农业方面的举措及其作用各是什么?与“用冲击的办法”相比,这一政策有什么特点?

(2)据材料二并结合所学知识,分析斯大林为什么优先发展重工业。结合材料三及所学知识,指出苏联能“在十年内跑完这一段距离”的原因。

材料一 1928年,苏联工业发展已经超过1913年沙俄帝国的水平,但与同期西方国家的差距过大。围绕推进工业化的任务,苏联政府开始实行“一五”计划,明确工业化战略的核心是优先发展重工业,建立足够的国防基础;国家通过一系列国有化法令,集中一切资金和资源,投入到国家最需要的工业部门;“一五”计划还注重经济增长速度;在苏联的亚洲地区新建工厂与工业城市;从美国和德国引进大量的工业装备。技术和管理方式,建立航空工业、装备制造业等新的工业部门。但轻工业品生产计划仅完成了80%,消费品生产投资下降,城市各类商品供应紧张,不得不再次实行商品配给制。

——摘编自《世界现代化历程·俄罗斯东欧卷》

材料二 1952年,中国现代工业在工农业总产值中的比重占26.7%,人均钢产量2.37公斤,发电量人均2.76度。1953年,国家开始实行“一五”计划,以苏联帮助中国的156个建设项目为中心,围绕能源、原材料、机器制造等工业部门开展建设,在东北建成鞍钢等重工业企业,在上海重点发展机器制造业和轻工业,西北和西南地区成为国防工业建设要地,通过公私合营企业,用和平的方式,完成社会主义公有制的改造。在这一时期,中国许多尖端科技项目,如:原子能、喷气技术、生产过程自动化等开始起步。“一五”计划完成时,全国居民消费水平在五年内提高1/3,工资制代替供给制,劳动保险、公费医疗等福利费用大幅度提高,国家掌握了国民经济中起主导作用的工业经济。为中国建成社会主义基本制度奠定物质基础。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》(卷三)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括苏联与新中国“一五”计划中工业化战略的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国在“一五”计划中实施工业化战略的意义。

材料一 英国的工业革命开始于18世纪60年代的棉纺织业,随着纺织机器的发明,使用机器生产的大工厂兴建起来,特别是蒸汽机的发明和使用,推动了冶铁和采煤工业的发展。……蒸汽机的推广和各生产部门的机械化,对机器制造业本身提出了技术革命的迫切要求。18世纪末,英国开始使用汽锤和简单的车床制造金属部件,后来实现了用机器生产机器。到19世纪40年代,英国的大机器生产基本取代了工场手工业,用机器生产机器的机器制造业也建立起来,工业革命基本完成。

——摘编自齐涛主编《世界通史教程近代卷》

材料二 苏联的现代化模式与西欧的现代化模式不同。“工业化的中心、工业化的基础,就是发展重工业……工业化首先应当理解为发展我国的重工业,特别是发展我国自己的机器制造业这一整个工业的神经中枢,否则就谈不到保证我国在经济上的独立。”在这种思想指导下,苏联的工业化走的是内部积累及以牺牲农业、轻工业和人民群众的物质生活水平为代价的道路。作为苏联工业化的核心,大规模的基本建设资金投入成为重要内容,其工业化的资金来源只能依靠国内的积累。

——摘编自乔瑞雪、孟凡东《计划与市场的悖论——再评苏联模式》

(1)根据材料一,概括英国工业革命的特点。

(2)根据材料一、二,指出相对于英国,苏联现代化模式的不同,并结合所学知识分析其原因。

材料一 新经济政策全面实施后,农村富裕农民日益增多,到1927年大约有100万户。联共(布)领导人看待这一现象意见不一,担心市场发展会导致资本主义自发倾向的增长。同时还要利用工农产品价格上的剪刀差来加速工业建设资金的积累。1928年初,国家收购上来的粮食只有513万吨,比上年同期减少了189万吨。斯大林用行政手段加快农业集体化过程。集体化运动中,苏联建立起一套严密的行政命令体制,把农民束缚在农庄里,使农民失去生产和分配的自主权,农民生产积极性低下,农牧业生产长期停滞落后,严重阻碍了苏联经济的发展。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》

材料二 从1988年起,戈尔巴乔夫着手改革苏联的农村经济关系,主要是在推行集体承包的同时,广泛实行家庭承包和个人承包的形式,允许农民终身占有和继承土地,鼓励农户独立经营。但由于苏联的农村人口只占 左右,且多是无法到城市谋生的老弱妇孺,没人愿意承包,因为他们无钱投资购买机器,靠人力有宅旁园地就够了。戈尔巴乔夫农业改革收效甚微,农业发展的低迷状态未能得到实质性改善,农民大失所望,最终以失败而告终,加速了苏联的解体。

左右,且多是无法到城市谋生的老弱妇孺,没人愿意承包,因为他们无钱投资购买机器,靠人力有宅旁园地就够了。戈尔巴乔夫农业改革收效甚微,农业发展的低迷状态未能得到实质性改善,农民大失所望,最终以失败而告终,加速了苏联的解体。

——摘编自邓倩《戈尔巴乔夫时期苏联的农业改革研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明苏联推进农业集体化的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳苏联农业政策调整失败的教训。

材料一 下表是1917至1932年苏俄(联)经济数据表

| 1917年 | 1920年 | 1932年 | |

| 工业总产值(亿卢布) | 103 | 14.1 | 368 |

| 煤(十万吨) | 290 | 87 | 644 |

| 原油(万吨) | 910 | 390 | 2140 |

| 钢(万吨) | 422 | 19 | 592.7 |

| 棉织品(亿米) | 25.3 | 1.2 | 26.94 |

| 粮食(百万吨) | 144.4 | 52.5 | 111.6 |

——摘编自高德步《世界经济史》

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业年均增长率为8.4%。第二阶段为70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年增长率为7.1%,比前五年下降1.3%,其后五年又下降2.6%。第三阶段,从70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

——《历史2(必修)·历史材料与解析》人教社

完成下列要求:

(1)据材料一,概括1917至1932年苏俄(联)经济的发展变化。结合所学知识,分析出现这些变化的原因。

(2)据材料二,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势。结合所学知识,分析其成因。

(3)综合上述材料,简述苏俄(联)社会主义的探索对我国社会主义现代化建设的启示。