材料 二战后,美国依仗其强大的经济基础,出于遇制苏联的国际竞争战略需要和美国国内经济结构调整的内在要求,大力倡导自由贸易政策。20世纪70年代中期以来,随着美国经济国际地位的下降,美国逐步改变了单纯自由贸易的做法。70年代末80年代初以来,美国推行“公平贸易”政策,来维护其在国际竞争中的有利地位。90年代以后,单边主义成为美国政府的对外贸易政策的重要特征。世纪之交,美国进一步加强了单边主义。单边主义成为延续“公平贸易”的一种极端形式和“公平贸易”的守护神。美国贸易政策所创造的贸易优势,对其自身的经济发展有着重要意义。

——摘编自宋凯军《美国二战后的贸易政策研究》

材料二 中美贸易在两国的经济发展中都占据着十分重要的位置,中国加入WTO后,中美贸易出现良好的发展态势(如表所示,单位:亿美元)。中美贸易中的一些摩擦问题已基本解决,但是还有部分老问题和新争端逐步上升为中美贸易摩擦的新焦点。

| 年份 | 中美进出口总额 | 中国出口额 | 中国进口额 |

| 2002 | 971.8 | 699.5 | 272.3 |

| 2003 | 1263.3 | 924.7 | 338.6 |

| 2004 | 1527.6 | 1 121.2 | 406.4 |

——摘编自卞钰《中国“入世”以来中美贸易的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明二战后美国推行的贸易政策及共同影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中美贸易的特点,并结合材料一简析其原因。

材料 全球化的历史

| 古代 | 亚历山大大帝给古希腊城邦带去了帝国制度;汉武帝派遣以张骞为首的远征队开辟了丝绸之路。 |

| 中世纪 | 伊斯兰商人引领亚欧贸易;蒙古帝国的兴盛是马可·波罗成为畅销书作者的背景。蒙古和平时期的副产品——黑死病,引发全球化的倒退。奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡。欧洲开辟了到达亚洲和美洲的新航线。西班牙征服者通过武力从美洲原住民手中夺走波托西矿山。 |

| 重商主义时期 | 金融业发达的荷兰因期货和期权交易爆发了“郁金香泡沫”危机。对皮草的需求推动了俄罗斯的领土扩张。1851年,英国召开了史上首个世界博览会——万国博览会。 |

| 19世纪中后期 | 一度在经济上附属于英国的爱尔兰遭遇了"土豆饥荒",一方面导致了大量人口死亡,另一方面引发了"新世界"移民潮。日本在美国的强迫下开放门户。在美国的西部垦荒时期,曾经漫步在大平原上的野牛惨遭灭种。印度沦为英国的殖民地。19世纪末,大型企业登场。 |

| 20世纪 | 由于两次世界大战和“大萧条”,全球化严重倒退。20世纪既是大众文化融合的时期,也是全球化进程推进的时期。 |

——摘编自【韩】宋炳建《图说世界经济史》

上表显示出全球化是各种动机作用的结果。根据材料并结合所学知识,提取导致全球化的任一"动机",并进行简要阐释。(要求:明确写出"动机","阐释"需史论结合,史实准确,逻辑清晰)材料一

材料二 美国主导下的全球化以世界银行(WB)、国际货币基金组织(IMF)和关贸总协定作为协调和管控成员国货币政策、发展资金和贸易分歧的重要平台。冷战终结后,东西方两个相对独立的经济板块逐渐融合统一,以跨国公司为经济全球化的重要载体,推动了全球产业链和供应链的高度互嵌、深度融合。以中国为代表的新兴经济体群体性崛起也为全球化注入了新的发展理念和增长动力。当然,经济全球化运转的基础制度架构仍旧以美国在二战结束后主导缔造的基本盘为依托,以WTO为核心的全球经贸治理体制正处于改革争论之中。

——摘编自苏冠英《经济全球化的进程调整与应对》

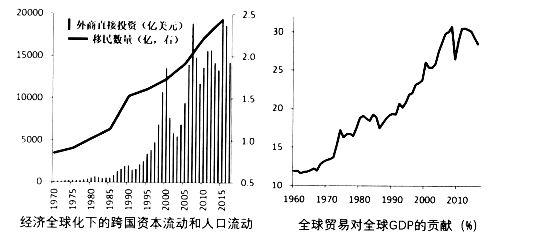

材料三

——数据来源:联合国经济与社会事务部,世界银行

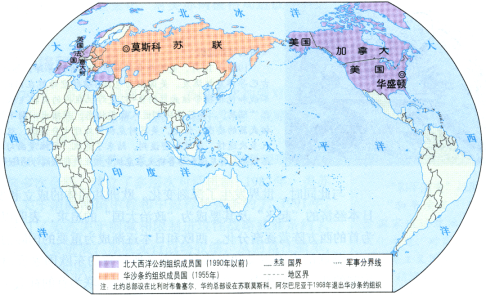

(1)根据材料一,结合所学,给此地图命名,并概述形成这一格局的主要原因。(2)参考材料一二三,结合第二次世界大战后的相关史实,围绕经济全球化写一则历史短文,题目自拟。( 要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料 “没有人是自成一体、与世隔绝的孤岛,每一个人都是广袤大陆的一部分。如果海浪冲掉了一块岩石,大陆就减少。如同一个海岬失掉一角,如同朋友或者自己失去家园。每个人的死亡都是我的哀伤,因为我是人类的一员。所以,不要问丧钟为谁而鸣,它就为你而鸣!”这是英国玄学派大诗人约翰·多恩《丧钟为谁而鸣:生死边缘的沉思录》中最著名的一段话。

在1623年的伦敦大瘟疫中,时任伦敦圣保罗大教堂教长的约翰·多恩罹染重病,凶多吉少。生死攸关的紧急时刻,凭藉纯金般的信仰,恪守“尽心、尽性、尽意爱主”及“爱人如己”的诫命,写下本书。全书共有23章(篇),每一章又分为三个部分,其中,“思考”部分是对由病引发的一系列重大问题的深思和反省;“自我勉励”是作者与上帝的对话,其中既有娓娓的倾诉、也有约伯式的质问,更有痛彻心扉的忏悔;“祷告”主要是向上帝感恩和祈祷。《沉思录》是一部宗教祈祷文集,该书也具有极高的文学价值。

——摘编自朱黎航《生命与信仰的叩问——评约翰·多恩的<丧钟为谁而鸣:生死边缘的沉思录>》

从材料中能得到多个历史认识或启示,任选其一,结合所学知识予以论述。(要求:观点明确,逻辑合理,史实准确,表述清晰)

材料 20世纪70年代以来,信息技术和资本、人口、生产要素自由化不仅驱动基本政治单位相互依赖程度的加深,且个体、次国家、非政府组织等行为主体普遍大规模崛起,原先约束基本政治单位的主权制度或者说“国际治理”能否有效应对全新的政治经济格局仍难以定论。

与此同时,一大批非传统议题纷纷出现,例如气候环境变化、自然灾害、恐怖主义、金融危机等,这些议题越来越在同一系统内活动,全球体系出现。

——摘编自汤伟《全球治理的新变化:从国际体系向全球体系的过渡》

根据材料并结合世界现代史的所学知识,围绕“全球治理”自行拟定一个具体的论题并展开论述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确。)

阅读材料,完成下列要求。

材料:公元541-664年,发生了“查士丁尼”鼠疫。这次鼠疫源自中东,通过商路和战争路线传播到整个拜占庭帝国,后来从欧洲大陆传到英国。拜占庭史学家讲其归因于“上帝的惩罚”。鼠疫引发了欧洲人口下降和劳力短缺。民众对瘟疫产生的强烈的恐惧心理严重地扰乱了拜占庭帝国的正常秩序和社会生活,其政治、经济、文化中心地位迅速丧失。1347年——1351年爆发了“黑死病”。这次鼠疫源起于蒙古,随着蒙古帝国的军事和贸易扩张传入欧洲大陆。死亡人数达2000万,占欧洲总人口的1/3,部分地区可达2/3.大量人口的死亡,大片土地荒废,西方学者称其为“欧洲农业萧条时期”。但它加速了农奴制的瓦解,调整了农业经济结构,为城市经济的复兴创造了条件。黑死病的蔓延,给人们带来恐慌。教徒们开始对基督的爱心和教会的作用产生怀疑,教会专制地位动摇。人类历史第三次鼠疫被称为“香港鼠疫”。1894年开始于香港,然后蔓延至中国广州、上海等地。20世纪30年代到达高峰,波及五大洲的60多个国家和地区。由于穗港两地人员往来频繁,很多人未经卫生检疫部门的检测,到香港后多在交通繁忙的车站、码头工作,遂成为传播病菌的主要载体。瘟疫的肆虐令当时的香港经济与商业贸易几乎陷于停滞状态,但对于健全殖民政府的传染病预防机制和提高殖民地的公共卫生水平具有相当重要的意义。

——摘编自李超《历史学语境中的瘟疫》

从材料中提取两条或两条以上的信息,拟定一个论题,并对所拟论题进行阐述。(要求:写明论题,史论结合)

材料 学者路齐一指出:“大变革(大变局)指一个国家(社会)的大发展,即一个国家(社会)在一个较为集中的历史时期,社会的各个方面、各个领域,诸如科技、经济、政治、军事、文化等,都出现大发展和突破性进展,同时产生广泛而深刻的社会影响,而不是指某项事业或个别社会领域的大发展。从世界范围来看,历史大变局主要表现在两个方面:一方面,是人类社会在技术、经济、政治、文化等领域发生了重大变化,推动人类社会迈入更高级的文明社会。另一方面,世界历史大变局往往还包括国际力量的对比,大变局的本质是国际主要行为体之间的力量对比发生重大变化,由此引发国际格局大洗牌、国际秩序大调整。

——摘编自杜庆昊《大历史视野中的“百年未有之大变局”》

根据材料并结合所学知识,请从古今中外历史中选定一个大变革(大变局)时期,并运用史实加以阐述。(要求:观点明确,史实准确,论述充分。)

材料一 19世纪以来,全球范围内的资金流动、人才流动和技术转移日益频繁。从1930年到1990年,随着世界全新沟通的实现,空运成本已从平均每英里68美分降到11美分,纽约与伦敦的三分钟的电话费从244美元降到3美元。1964~1965年在纽约举行的世界展览会上,沃特·迪士尼公司的一句广告语说:“世界太小了。”

——摘编自高德步、王珏《世界经济史》等

材料二 海南在30多年里书写全国最大改革“试验田”的春天故事,成为向世界展示中国的一个重要窗口。海南是我国最大的经济特区,具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是党中央统筹国内国际两个大局,立足当前、着眼未来、审时度势作出的历史性战略决策。

——摘编自《人民日报》

(1)根据材料一并结合所学,简述“世界太小了”这一广告语出现的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明在海南建设中国特色自由贸易港对支持和推动世界经济发展的意义。

材料 经济全球化是一种不可避免的趋势,在这一历史过程中,各国家、各民族的文化交流也会越来越密切,但这决不意味着各种文化之间的差异会逐渐消除.事实上,对于大多数非西方世界的人们来说,源于美国的大众消费文化在全球扩散过程中正在日益失去美国的印痕而成为一种普世性的东西。牛仔裤、麦当劳、好莱坞大片等大众文化产品,一旦为非西方世界的人们所接受,它们似乎就与美国的价值观念和文化精神失去了联系,成为一种不带有任何特殊文化标记的人类共同产品。

——摘编自刘小英《经济全球化与文化多元化的对立统一关系》

结合材料与所学世界史的相关知识,提出自己对经济全球化与文化多元化的看法,并予以说明。(要求:明确写出自己的看法,并结合有关史实说明)

材料一 近代早期(1500~1750年),英国海外贸易由弱到强不断得到发展。16世纪30年代,从诺里奇、布里斯托尔等地出口的呢绒,成功地在欧洲市场与意大利的纺织品竞争。16世纪中后期,低地国家在英国呢绒贸易中所占的比例越来越大,英国海外贸易的伦敦一安特卫普模式逐渐形成。从1585年到1660年斯图亚特王朝复辟后,英国在北美相继建立了6个殖民地,以新英格兰为代表的北方殖民地发展起来的渔业、造船业和运输业,对英国、西印度和北美的三方贸易起到了平衡作用,英国建立了广阔的大西洋商业贸易体系。18世纪中期开始,英国对欧洲的进口贸易比重下降到44%,殖民地贸易则在17世纪中期后的一个世纪里增长了近5倍,殖民地开始在英国经济活动中发挥重要作用。

——摘编自孙燕《近代早期英国海外贸易的兴起》

材料二 清代前期海外贸易政策的演变是由当时的政治、经济环境所造成的。顺治十三年(年),清廷颁布禁海令,康熙二十四年(1685年),确定以广州、漳州、宁波、云台山为对外贸易港口。据统计,乾隆十八年(1753年),即使海关收入达95万两,但是与田赋收入相比,无论从商业还是财政需要来说,均对朝廷没有太大的吸引力。随着工业革命的进行,西方殖民者所表现出的海盗侵扰,极大地加剧了清廷对“外夷”的防范心理。18世纪后半叶起,陷入封建统治危机之中的乾隆皇帝,把四口通商改为一口通商的原因之一,就是为了保证“小人不得勾串滋事”。乾隆二十四年(1759年),清廷出台《防夷五事》,禁止外国商人在广州过冬,严格意义上的闭关政策就此开始。正如马克思所说:“与外界完全隔绝,这曾是保存旧中国的首要条件。”

——摘编自王超《清代海外贸易政策的演变》

材料三 从新中国对外贸易60多年的发展历程来看,变革与增长是中国对外贸易60年前后一贯的历史实践。2012年.2013年的统计数据显示,全球出口的平均增长仅为1.5%,但中国同期增速接近8%。2008年后,中国商品进口经历了从以工业品为主到农产品和高技术类商品并重的变化,粮食、飞机和汽车的进口分别增加1.18倍、1.8倍和2.95倍。在推行新型城市化过程中,近年来中国进口大豆、玉米等农产品数量均大幅增加,整体粮食进口量占产量比重达14%,相比2008年上升了6个百分点。对外贸易格局的变化是对内促进消费升级、产业结构调整,以及对外推进经济外交战略中的重要一环,对未来经济、政治的意义无疑也将是深远的。

——摘编自曹阳《中国对外贸易的新格局》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代早期英国海外贸易所处的历史阶段。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清代前期海外贸易政策的演变过程,并分析18世纪后半期清廷海外贸易政策发生变化的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新时期中国对外贸易结构变化的深远影响。