| A.图一和图四对旧文化的态度完全相同 |

| B.图二是图一反映的思潮的发展和深化 |

| C.图二、三分别代表反动和进步的思潮 |

| D.四幅图片所反映的思潮互为因果关系 |

材料一 卢梭认为使公民国家共同体经久长存,必须确立“美德”的统治,确保每个公民真正成为祖国的公民,永不堕落为祖国的敌人;专制王朝国家,人民缺乏爱国美德。所谓“美德”,是指每个人的个别意志与公共意志的协调,在“公共性”的要求下,个人利益要服从国家利益。美德的核心和本质即为公民的爱国思想,这种爱国思想本质上体现为对社会契约、人民主权及法律的热爱。通过儿童时代开始的公民和爱国者教育,把自己和祖国视为一体,把对祖国的热爱与热爱民主共和紧密联系起来。创立公民宗教,通过宗教的神圣性增进公民的爱国美德——神圣而崇高,使祖国成为公民崇拜的对象。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

材料二 1900年,梁启超著《少年中国说》,指出:“造成今日之老大中国者,则中国老朽之冤业也。制出将来之少年中国者,则中国少年之责任也”。1902年,梁启超撰《论公德》,指出“我国民所最缺者,公德其一端也”,公德基本精神即“牺牲个人之私利,以保持团体之公益”。“今吾中国所以日即衰弱者,束身寡过之善士太多,享权利而不尽义务”,为官者既然“受一群之委托而治事”,他就必须承担本身对于社会的义务,同时又要履行对于委托者的义务。号召进行“道德革命”,以爱群、爱国作为判别是非、善恶的最高道德准则,努力建设自由、平等、独立、利群为主要价值内容的“新道德”,铸造“新民”,挽救危亡,振兴中华。

——摘编自史义银《浅论梁启超的道德观》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括卢梭美德观和梁启超公德观内容上的异同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出卢梭美德观和梁启超公德观出现的背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出上述两种观念有何共同的积极作用?

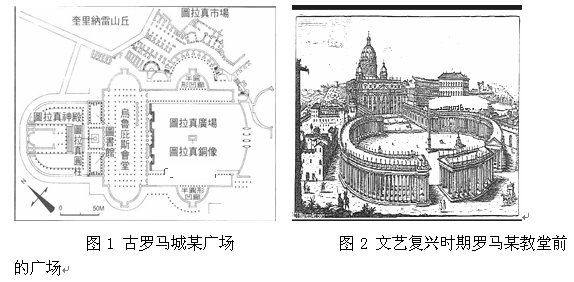

3 . 城市广场,在空间上指的是城市中由建筑、构筑物围合而限定的空间。阅读材料,回答问题。

材料一 古希腊集市广场是公民们经常出没的地方,它布置着一些相关的设施:突出的柱廊长厅、存放国家圣火的议会大厦、体操竞技场以及各种神庙,它们共同构成城市以及城市生活的中心,广场往往呈不规则形状,也不存在明确的控制性建筑物。

——摘编自蔡永洁《空间的权利与权力的空间》

材料二 中国传统广场的主要形态是扩大了的、四周合围的院落,传统广场,尤其是礼制性广场(如天安门广场,太和殿广场),往往具有严格纵直的中轴线,广场与宫殿、坛庙构成井井有条、重重叠叠的空间序列。

——摘编自曹文明《中国传统广场与社会文化生活》

材料三 在城市中修建广场,是罗马人继承了古希腊的传统,广场成为了一座城市的政治、经济与社会活动的中心区域。

(1)阅读材料一二,概括古希腊集市广场和中国传统礼制广场在布局上的不同特点。结合所学,从政治和思想观念的角度,分析造成这种差异的原因。

(2)阅读材料三,据图1指出其广场的布局特点;结合所学知识,指出图2的两侧柱廊有何宗教寓意?

| A.人文精神并非是雅典主流思想 | B.城邦精神排斥多神崇拜 |

| C.城邦政治王权和神权相结合 | D.神在雅典人心中地位提高 |

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 明清时期中外历史事件

| 1644年,多尔衮召见传教士汤若望,委任他主编新历。 1687年,法国路易十四和法国皇家科学院派遣了白晋等五名精通天算地舆的传教士来华。 1697年,康熙特派白晋为“钦差”,赴法争取招聘更多的科学家和携带更多的科学书籍来华。 1715年,康熙授意传教士德里格、马国贤致书教皇,要他选择精通“天文、律吕、算法、画工、内科、外科几人来中国以效力”。 1720年,九名技艺人才随教皇使节到中国,受到康熙的任用和优厚待遇。 | 1590年,耶稣会士罗明坚返回欧洲后向罗马的外交官和耶稣会士学者提供了其巨著《图书论》中有关中国的资料。 . 1687年,巴黎出版了一部关于中国文化的重要著作《中国的哲学家孔夫子》。 1735年,耶稣会士杜赫德在巴黎刊印了由耶稣会士在中国的考察资料汇总成的巨著《中华帝国志》,被誉为“中国百科全书”。 1767年,魁奈因发表鼓吹中国政治制度的著作,被誉为“欧洲的孔子”。 1770年后,霍尔巴赫发表《社会体系》,主张以德治国,他公然宣布“欧洲政府必须以中国为模范”。 |

——据冯天瑜《中华文化史)等

结合材料与所学知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。

材料一 公元前600年~公元前300年是人类文明的“轴心时代”。这一时期东西方都出现了杰出的思想家,西方有苏格拉底,东方有孔子,他们的思想照亮人类前进的道路。

孔子讲学图

雅典学院(左上角苏格拉底正和四位青年交换意见)

材料二 梁启超对“欧洲旧思想、中国旧思想、欧洲新思想”的比较表(原文节选)

| 甲 欧洲旧思想 | 乙 中国旧思想 | 丙 欧洲新思想 |

| 一、国家及君、人民,皆为神而立者也,故神为国家之主体 | 一、国家及人民,皆为君主而立者也,故君主为国家之主体 | 一、国家为人民而立者也,君主为国家之一支体,其为人民而立,更不俟论。故人民为国家之主体 |

| 三、治人者为一级,被治于人者为一级,其地位生而即定,永不得相混 | 三、治人者为一级,治于人者为一级,其级非永定者,人人皆可以为治人者 | 三、有治人者,有治于人者,而无其级。全国民皆为治人者,亦皆为治于人者 |

| 五、政治为宗教之附属物 | 五、宗教为政治之附属物 | 五、政治与宗教,各有其独立之位置,两不相属 |

| 九、全国人皆受治于法律,惟法律有种种阶级,各人因其身份而有特异之法律 | 九、惟君主一人立于法律之外,其余皆受治于法律,一切平等 | 九、全国人皆受治于法律,一切平等,虽君主亦不能违公定之国宪 |

——选自梁启超《国家思想变迁异同论》(1901年10月)

材料三 魏源提出:“善师四夷者,能制四夷;不善师外夷者,外夷制之……窃其所长,夺其所恃”。他又强调“势变道不变”,“乾尊坤卑,天地定位……是以君令臣必共,父命子必宗,夫唱妇必从”……后来为洋务派所承接,发展为“中学为体,西学为用”。……如十九世纪七十年代早期资产阶级改良派思想家王韬说“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑,然师长一说,实倡先声”。

——曾乐山《中西文化和哲学争论史》

(1)材料一的两幅图片反映出古代中西方不同的教学形式。图片表现出的差异有哪些?分别概述两种不同的教学形式所体现的时代特征。

(2)材料二中的丙与甲乙相比,其思想新在什么地方?结合所学知识,你认为梁启超是在怎样的社会背景下作出上述比较的?其意图是什么?

(3)根据材料三指出魏源在中西文化关系问题上的主要观点,并思考王韬称魏源“师长一说,实倡先声”的原因。

①带金莺的圣母像

②天使报喜图

③雅典学院

④戴面纱的女人

| A.①②③ |

| B.①②④ |

| C.①③④ |

| D.①②③④ |

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

图9是斯塔夫里阿诺斯《全球通史》第3编欧亚大陆文明的中世纪文明(公元500~1500年)内容的目录摘编

| 第13章传统的儒家文明…………253 一、隋朝和唐朝…………253 二、宋朝的黄金时代…………259 三、元朝蒙古人的统治…………261 四、明朝的民族优越感与回缩……263 五、中国文明在日本…………268 六、日本的封建制度…………270 七、日本的回缩与孤立…………271 | 第14章革命的西方文明…………275 一、西方的多元化…………275 二、地理背景…………278 三、技术的进步…………278 四、发展中的经济…………279 五、新的君主国的崛起…………283 六、文艺复兴运动的蓬勃发展……284 七、西欧的扩张主义…………288 |

比较两份目录,概括指出这一时期东西方文明的主要特征,并结合相关史实加以论证。

| A.把公民作为城邦主体 | B.是通过教化实现民主政治 |

| C.闪耀着人文主义色彩 | D.重在培养公民的健全人格 |

17世纪宗教改革形势图

①宗教改革砸烂了中世纪以来天主教在西欧的一统江山②宗教改革局部改变了欧洲社会的政治格局

③宗教改革推动了西欧各国的联合④宗教改革促进了世俗民族国家的兴起

| A.①②④ | B.①③④ | C.①②③ | D.②③④ |