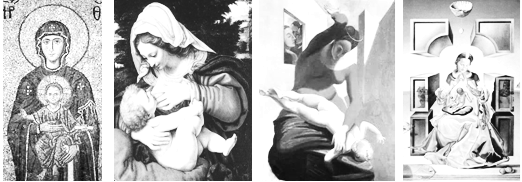

材料 圣母子像作为基督教艺术的代表,时代背景不同,代表性的作品特色各异。

(从左到右)第一幅图摘自中世纪壁画《康奈诺斯皇帝夫妇与圣母子》(局部);第二幅图是摘自文艺复兴时期油画《绿垫圣母子》;第三幅图是现代主义画家马克斯·恩斯特于1926年创作的《在三个目击者前掴打年幼耶稣的圣母》;最后一幅图是艺术家达利于1950年创作的《利加特港的圣母》,圣母双臂抬起呈金字塔状,圣婴和一个原子核在她空心的身体里,所有一切都是悬浮的。

根据材料并结合所学知识,围绕时代背景与艺术创作的关系,从图3中任选两幅画作进行解读。(要求:观点明确、史实准确、表述清晰)

材料一 文艺复兴运动是从文学领域提倡“世俗文学”和“现世艺术”开始的。倡导者呼吁作家应该面向“一般没有文化教养的人民大众”。文学作品“所用的题材就应该是一般人民大众所能懂的而且懂了就快乐的那种事物”。在这种观念的影响下,产生了但丁用意大利托斯堪纳方言写成的《神曲》。由于文艺复兴的倡导者高举“世俗文学”和“现世艺术”的旗帜,因此,欧洲的民众文学出现了前所未有的繁荣景象。“人文主义之父”彼特拉克称:“我不想变成上帝,属于人的那种光荣对于我就足够了”。但丁兴奋地高呼:“人的高贵,就其许许多多的成果而言,超过了天使的高贵。”

——摘编自陈小川主编《文艺复兴史纲》等

材料二 《新青年》的作者们认为,中国的文化是旧文化,欧洲的文化是新文化,欧洲文化之输入中国是历史的进步。西方文化输入中国是一个由浅入深的过程,每一步都要引起同中国文化的冲突;而每经历一次冲突,中国“国民即受一次觉悟”。陈独秀认为,明中叶至清朝初年,基督教传教士开始将一些西方科技知识输入中国。鸦片战争后,中国学习西方文化的运动逐步深入,洋务运动提倡西方的制械练兵之术,戊戌变法学习西方的行政制度,辛亥革命学习西方的民主共和,旨在“根本解决政治问题”。然而辛亥革命推翻帝制后,中国实行的却是假共和,专制并没有结束,“吾人于共和政体之下备受专制政治之痛苦”。在这种形势下,最重要的是进一步学习西方的思想文化,实现“吾人最后之觉悟”。用鲁迅的话说,是“首在立人”。

——刘芃、朱汉国《历史学习精要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴运动的特点,并分析其兴起的条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出新文化运动的倡导者们对待中西方文化的态度,说明新文化运动与文艺复兴运动的相同之处。

材料一 宗教改革前,婚姻审判权掌握在天主教会手里……欧洲盛行僧侣教士的独身制度……推行禁欲主义成为罗马教会公开标榜的政府目标,提倡不婚单身,并且规定不允许离婚。当时,有40%的妇女过单身生活……马丁·路德发起了修女还俗、教士结婚运动,提出制定新的婚姻法规,用政府控制的世俗法庭或由政府授权的教会法庭审核批准结婚

——摘编自朱孝远《宗教改革和婚姻的世俗化》

材料二 欧洲北部各国的世俗统治者多半并不关心宗教改革的理论,而只关心这些理论作为他们控制教会财产和权力的斗争武器的明显价值……当他们决定取消教廷的司法权时,他们就必须寻找能够表明整个教会无权行使这种司法权的证据,这就使他们与路德及路德的教徒们有了共同点

——摘编自【英】昆廷·斯金蚋《现代政治思想的基础》

(1)结合材料和所学知识,分析德国宗教改革的原因,概括路德在婚俗方面的改革措施?

(2)根据材料二和所学知识,路德的思想为什么能被当时的世俗统治者接受。

材料一 1737年出版的《莱布尼茨哲学发展史》指出,莱布尼茨思想有两个源头,一是西方的柏拉图,二是东方的中国哲学。1773年霍尔巴赫在《社会的体系》中赞美孔子把政治与道德结合,以至于“在中国,理性对于君主的权力发生了不可思议的功效”,他主张以德治国,要求“欧洲政府必须以中国为模范”。汤因比和池田大作研究发现,欲使破碎的世界整合,唯有靠中国而不是西欧或西欧化的国家,中国宗教世界观中存在的人道主义,如佛教所具有的合理主义,道教顺其自然的直感,将使中国文化成为世界统一的文化主轴。

——据王文科、白风城《论中国文化哲学对近代欧洲的影响》整理

材料二 由于19世纪末欧洲的政治、经济和文化均居于优势地位,欧洲人自然会这样认为:他们的卓越地位来源于其文明的优越性,而这则又反映出他们作为一个种族的优越性。他们深信上帝创造的人是不同的,它将白人造得更聪明,所以白人能指导劳动,能指引四肢发达、头脑简单的劣等种族。这样就有了“白人的责任”这一概念

——用理想主义的责任来掩盖当时的帝国主义的一种说教。——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 2017年11月30日至12月3日,中国共产党在北京举办了一场规模空前的全球政党大会。中共中央总书记、国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话,来自120多个国家,200多个政党和政党组织的领导人齐聚北京,共商大计。这次大会名为“中国共产党与世界政党高层对话会”,主题是“构建人类命运共同体。共同建设美好世界:政党的责任”。

媒体报导:这样的大场面,在世界政党史上可谓罕见。在中共十九大后开这样的会是非同寻常的,也是内涵深刻的。构建人类命运共同体,这是中共、中国推行全球治理模式、治理理念的伟大尝试,是中国全球治理政策的核心价值观念。

——摘编自央视新闻的报道

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国传统文化对18世纪欧洲的影响,说明“欲使破碎的世界整合,唯有靠中国(文化)”的根据。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近代欧洲与当今中国对全球治理的不同之处并分析其产生的原因。

材料一 文艺复兴对于整个中世纪神权……的精神统治,都是一次强力反动。……一些先进的意大利人深刻地感悟到了人的伟大,并由对人的能力的充分肯定发展到对“个人的完美化——即个人的充分发展——的有意识的追求。……这种个人主义伦理观带来的最显著也最为深远的变化便是现代科学的勃兴。……文艺复兴时代理论家同时做起了实干家,思辨与实验、理论与实际开始结合,也正是这种结合后来敲开了科学革命的大门。

——马克垚《世界文明史》

材料二 启蒙时代的哲人……受万有引力定律的影响很大,相信存在着不仅像牛顿所证实的那样控制物质世界、也控制人类社会的自然法则。按照这一设想,他们开始将理性应用于所有领域,以便发现种种有效的自然法则。他们使一切事物——所有的人、所有的制度、所有的传统——受到理性的检验……更重要的是,他们发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

综合上述两则材料,结合所学知识,以“人文主义与近代科学”为主题进行论证。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,层次分明,表述清晰。)

材料一 韩非认为,只是靠君主和臣下的能干来治国,国家的稳定和富强只是暂时的,能干的君臣一死,昔日的富强就会衰落;只有定下稳定的法制,才能使国家的前途不至于“人存政举,人亡政息”。他还认为,治理国家就要顺应人的自私自利性,“人情者有好恶,故赏罚可用”,明确主张治国“不务德而务法”,反复强调“治强生于法”“明法者强,慢法者弱”。

——据施觉怀《韩非评传》等

材料二 把治权寄托于少数贤良,毋宁交给多数平民;法律的统治才是最好的统治。法律的实际意义应该是促成全邦人民都能进于正义和善德的永久制度。人尽管聪明睿智,然而他有感情,因之即会产生不公道,不平等,而使政治腐化。用法律来统治则可以免却上述流弊,因为在这里,治者和被治者都是自由民,他们之间是平等的,他们都享受法律上的权利;有了法律可以遵循,即使统治者也不敢胡作非为,破坏法纪。

——据亚里士多德《政治学》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括韩非关于“法”的认识,并分析其认识产生的社会背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出韩非与亚里士多德关于“法”的认识的不同之处。

7 . 西方人文精神的内涵在发展中不断丰富,并产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一:“未经审视的生活是不值得过的。”“有思想力的人是万物的尺度。”“如果知识包括了一切的善,那么我们认为美德即知识就将是对的

——苏格拉底

材料二:西欧18世纪的启蒙运动是西欧近代的思想和文化……进一步发展的结果,是以以往的人文、科学、理性的成就为基础的

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料三:1762年发表的《社会契约论》是他的政治思想的代表作。他对法国的专制制度进行了更加严厉的批判,君主制本身必然导致君主的昏暴;主张建立以社会契约为基础的民主制国家,主权属于生而自由平等的全体人民

——王怀兴《世界文化简史》

(1)根据材料一,概括苏格拉底的核心思想。他的思想中对普罗塔格拉观点的发展之处是什么?

(2)举例说明“以往的人文、科学的成就”是如何为启蒙运动奠定基础的。

(3)材料三中的“他”指的是谁?据材料指出“他”的思想主张。

材料一 古希腊人文主义,其名词为paideia,其本意之一是教育。它的“七门学科分别是语法、修辞、逻辑、算术、几何、天文和音乐”。它以语言的掌握、思想的精确和辩论的熟悉为基础,并“致力于为人类解决所面临的普遍问题”,简称之为“以语言为本”的实践人文主义

材料二 文艺复兴时期的人文主义者发现“古希腊思想最大魅力在于以人,而不是以上帝为中心”。被翻译成拉丁文humanitas之后,paideia形意皆变,内涵变成了“以人为本”。目的在于“人”平衡“上帝”以纠正宗教神学与经院哲学理论的偏执型,却不是“人”取代“上帝”,可称之为“以人为本”的历史人文主义。

材料三 或许有人反对将宗教神学称之为人文主义,这种反对之声有些狭隘。西方人文主义发展的过程可谓是一部与宗教神学互动的历史。没有宗教神学的西方人文主义是不完整的,甚至丧失了存在基础与基本价值。用万能理性替代万能上帝过程中,宗教人文主义也被转化成了理想人文主义。

材料四 “不管什么人都会在他的作品的某一章节里对中国大加赞颂。……中国那里的专制君王不偏不倚,每年都举行一次亲耕礼,用来奖赏那些有用的科技;所有的政府职位都要经过科举来考取;……这样的的国度是他们最为惊叹和羡慕的”。中国传统政治制度中的公平思想对启蒙运动的哲学家们发挥了启蒙效果。……因此可毫不夸张地说:中国传统文化是西方人文主义的第三大思想源。”

——以上材料均摘编自杨国利《医学人文:理论与实践之间的鸿沟》

回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,分析古希腊人文主义被称为“以语言为本”的实践人文主义的政治原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析文艺复兴时期人文主义的内涵和目的。

(3)依据材料三并结合所学知识,说明宗教改革对人文主义的贡献

(4)依据材料四,归纳中国传统文化对西方人文主义的主要贡献,并结合上述材料,概括西方人文主义发展的历程。

9 . 阅读下列材料:

材料一他(孟德斯鸠)主张君主国家立法权应该委托给人民代表机关,国王只应该是行政机关的首脑,司法权则应该属于陪审法庭。……他还强调立法机关所通过的法律要由君主批准,而立法机关也要干预一些行政方面的问题——如财政问题和军队问题

——摘自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》(上卷)

材料二他(卢梭)要求在这个共和国里实行直接民主。在立法工作中,每个公民都直接参加法律的制定,参加法律的讨论和表决。他反对由人民选出的代表来制定法律,他认为在制定法律的工作中,人民的意志是不能被代表的

——吴于廑、齐世荣《——摘自世界史·近代史编》(上卷)

请回答:

(1)材料一体现了孟德斯鸠的哪些思想主张?并指出其历史渊源。

(2)与材料一相比,卢梭的思想主张有何不同?

(3)结合所学知识,简要分析上述孟德斯鸠与卢梭思想对近代中国社会实践产生的影响。

材料一 中国古代社会的创出不曾经过革命一途,而采行了雄新路径,初期思想家的著作也充满了“贤人作风”。中国思想史起点上的思想家,不论孔子和墨子,其所论究的问题,大部分重视道德论、政治论 与人生论;其所研究的对象也大都以人事为范围;其关于自然认识,显得分量不大;其关于宇宙观问题的理解,也在形式上仍遵循着西周的传统。 其“智者气象”在战国中叶才发达起来。

——摘编自范文澜《中国思想通史》

材料二 由于摆脱了对神灵崇拜的束缚,希腊的先贤们开始了对世界本原、自然存在等问题的探讨,长足的自然探求结果给希腊留下了大量的知识源泉。随着民主政治的发展,手工经济、工商业的发达,经济关系和社会关系变得日益复杂。对于此时的“爱智者”来说,变幻莫测的天体自然已经不能像城邦社会本身那样让他们感到惊异。自然的探索已经积聚了足够的知识,他们的认识兴趣转向了人类自身和其所处的社会。人类社会的形成、国家的产生和伦理道德规范的形成等,成为智者及苏格拉底、柏拉图共同关注的主题。

——摘编自杨冬梅《智者运动的兴起及其客观影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代初期思想家“贤人作风”的表现及出现原因。

(2)根据材料一、二,简析与中国古代初期思想家相比古希腊先贤思想的特色。