材料一:与苏格拉底、柏拉图、亚里士多德处于同时期的古希腊学者德谟斯提尼指出,不管城邦大小,人们的整个生活都是由人的本性和法律统治的。人的本性是没有秩序因人而异的(即追求自由),而法律却是共同一致的,对所有人都是适用的。——为什么全体公民要参加公民大会?为什么人们要立法庭?原因就是法律,人人都要服从法律,如果抛弃了法律,每个人都为所欲为,不仅政治遭到破坏,人们的生活也会降低到野蛮的水平。

材料二:法国启蒙思想家孟德斯鸠指出:政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托一个人、几个人或多数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

(1)归纳概括材料一对人的本性即追求自由的看法。结合德谟斯提尼所处的时代背景,分析其发表上述看法的原因。

(2)与材料一相比,材料二对人的本性即追求自由做了哪些新的阐述? 指出孟德斯鸠为维护自由提出的政治构想及其产生的重大影响。

材料一 15世纪以来,城市贵族和富裕的商业资产阶级乐于将自己的子女送至大学和各类专门的学校。16世纪末,威尼斯成年男性的识字率提升到33%,成年女性的识字率约为13%。印刷书籍不仅成功颠覆了中世纪手抄书制作烦琐、流通缓慢、价格昂贵的“奢侈品”印象,更以其多样的装帧设计、丰富的内容题材、低廉的价格和快速的流通渠道,满足了社会不同阶层对书籍消费的需求。除了针对专业人士,如教士、律师、人文主义学者等出版的大开本、装饰华丽的职业用书之外,这一时期的意大利也开始流行小开本、对页、便携的通倍读物和方言书籍。购买和收藏书籍成为意大利人民文化消费活动的一大亮点。

——摘编自尚洁《文艺复兴时期意大利的文化消费》

材料二 17世纪末,英国报纸行业发生巨变,非官方的报纸《邮政男孩》和《邮政人》出版,占据了英国社会市场。到18世纪时,报纸行业已经颇具规模。1702年,英国第一份国家性质的报纸《每日新闻》诞生,随后各种全国性报纸纷纷出现。18世纪中期,伦敦许多报纸发行量已超万份,比如服务于工人阶级的《手工艺人报》。这些报纸除了向特殊人群提供专门信息外,还大量刊登政治新闻,是民众了解国内外政情的重要媒介。报纸也成为当时阐释社会活动之思想的重要平台。

——摘编自贺添奕《试论17〜18世纪英国民众阅读》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析15〜16世纪意大利盛行购买和收藏书籍之风的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳17世纪末以来英国报刊业发展的特点及历史作用。

材料一:黄宗羲(1610-1695),明末清初思想家、史学家、教育家。黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,以限制君权,保证人民的基本权利限制君权,首先得明辨君臣之间的关系。“臣之与君,名异而实同”,都是共同治理天下的人;其次是设立丞相,以防止君权过分膨胀;再次设立学校,使学校成为舆论、议政的场所。在教育上提出“使治天下之具(人才)皆出于学校”。他还提出了“工商皆本”的经济政策,主张“均田”、“齐税”而又不排斥富民占田的“井田制”构想。故此黄宗羲被称为“中国思想启蒙之父”。

材料二:卢梭(1712-1778),18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动最卓越的代表人物之一。

在社会观上,卢梭坚持社会契约论,主张建立资产阶级的“理性王国”。在经济上,他认为人类不平等的根源是财产的私有,但不主张废除私有制。在政治上,他提出“天赋人权说”,主张自由平等,反对专制、暴政。在教育上,他认为教育的目的在于培养自然人;提高儿童在教育中的地位;主张改革教育内容和方法。歌德称赞“卢梭开创了一个新时代”。1794年卢校的遗体以隆重的仪式移葬于巴黎先贤祠。

(1)依据材料与所学知识,归纳卢梭与黄宗羲思想的异同点。

(2)卢梭与黄宗羲的思想对其所处时代产生了截然不同的影响,请分别指出其产生不同影响的原因。

材料一 这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的唯一可行的方法。由于具有自然属性的世界正在被人认识,因此启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——[美]罗伯特·E·勒纳《西方文明史》

(1)据材料一,分析启蒙运动的起因。结合所学知识,归纳从文艺复兴到启蒙运动时期“理性”思想的变化。

材料二 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,……提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。l8世纪欧洲启蒙思想家则拿出了……资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(2)根据材料二并结合时代背景,分别从中国与欧洲角度分析明清时期的中国早期启蒙思想家们提不出新的社会方案而欧洲启蒙思想家则拿出了资产阶级国家蓝图的原因。

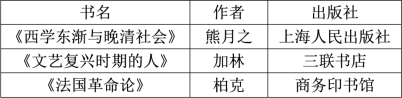

材料三 关于启蒙运动的研究成为后世很多学者的学术追求,看下表书目:

(3)作为研究启蒙运动的史料,在上表书目中你倾向于选择哪一部?说出你的理由。

材料一 针对春秋时期诸侯争霸带来的社会问题,孔子提出“仁者爱人”,要求统治者要体察民情,“为政以德”;针对春秋末期“礼崩乐坏”的社会状况,孔子提出“克己复礼”,要求统治者恢复西周的等级秩序;在哲学思想方面,孔子主张“敬鬼神而远之”,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置;在教育方面,孔子主张“有教无类”“因材施教”“学思结合”,要独立思考,敢于坚持正确意见,“当仁不让于师”。

——摘编自刘孟骧《中园儒学史话》

材料二 对于智者学派提出的“人是万物的尺度”的命题,苏格拉底则大胆地提出了“有思想力的人是万物的尺度”进行修正;对于智者学派忽视道德、追求功利所造成的社会混乱,苏格拉底提出“美德即知识”“认识你自己”“教育可以使人认识自己已有的美德”等观,希望重建人们的道德价值观,以挽救日趋衰颓的城邦制度。

——整理自《苏格拉底的最后日子——柏拉图对话集》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孔子与苏格拉底思想主张的相似之处。

(2)根据材料并结合所学知识,指出孔子与苏格拉底的思想对后世东西方的主流思想分别产生的深远影响。

材料一 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个新中国。

——裴钰《改变中国》

材料二 中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为中心的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程,中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

材料三 这些哲人受万有引力定律的影响很大,相信存在着不仅像牛顿所证实的那样控制物质世界、也控制人类社会的自然法则。按照这一设想,他们开始将理性应用于所有领域,以便发现种种有效的自然规则。他们使一切事物——所有的人、所有的制度、所有的传统——受到理性的检验。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举中国近代史上不同阶段的思想主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国启蒙运动的特点并分析其原因。

(3)根据材料三,概括启蒙运动的核心思想。结合所学知识,概述启蒙思想家在“人权”方面提出了哪些主张?

材料一 在四大文明古国及希腊人、玛雅人的神话故事里,都有大水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥版文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

——摘编自《世界文明探源》

材料二

1755年,《中国孤儿》在巴黎上演,获得巨大成功

伏尔泰根据中国历史故事,编写《中国孤儿》剧本。剧本写到:张惕接受皇帝托孤,决定要用独生子替太子送死,其妻子伊达美不予配合,说:“你向他发过誓么,要杀你的亲生子?唉!有什么贵和贱,又有什么主和臣,都不过一点虚荣定了一时的名分:天生来大家平等,……要谋自己的善后,才是我们职责。”剧中还有“士可杀而不可辱”、“请用理性、公正和习俗教化百官”等言论。1755年,《中国孤儿》在巴黎上演,获得巨大成功。

材料三 19世纪中期欧洲城市分布示意图

材料四 我以为东方正从酣睡中觉醒。在中国,它表现为一种显著的反抗外族的态度,偏向“中国是中国人的中国”的理想;在波斯……觉醒似乎表现为偏向民主改革的形式……非常引人注目的是,这些不满的迹象同时出现,不能纯粹归于偶然。谁知道呢?或许东方真的从其酣眠中觉醒,我们即将目睹一场数百万不满者反对寡廉鲜耻的西方剥削的起义。

——摘编自爱德华·布朗《1905-1909年波斯革命》

(1)依据材料一并结合所学,概括古代早期文明的特点。

(2)依据材料二并结合所学,分析《中国孤儿》反映的时代背景和影响。

(3)依据材料三并结合所学,概括19世纪中期欧洲城市出现的新现象,对应分析这些新现象出现的原因。

(4)依据材料四并结合所学,指出“东方正从酣睡中觉醒”的具体表现,并分析其原因。

材料一 人文主义(Humanism)这个东西应该说最早出现在意大利。当然可以在希腊文化中找到根子。但是使得基督教文明,或者在基督教文明的统治下出现人文主义因素,从而把理性逐步经过几个世纪回归给人性,这是意大利“文艺复兴”的一个大功劳。中世纪以来的社会就是从这一运动撕开了一条口子,从而向近代转变。

——陈乐民《欧洲文明史十五讲》

材料二 1784年,康德在发表的《回答这个问题:什么是启蒙运动》一文中说:“启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。当其原因不在于缺乏理智,而在于不经别人的引导就缺乏勇气与决心去加以运用时,那么这种不成熟状态就是自己所加之于自己的了。要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。”

——康德《回答这个问题:什么是启蒙运动》

(1)根据材料一结合所学知识,用史实说明文艺复兴运动与古希腊文化的关系。

(2)概括材料二中康德的主要观点,结合所学知识分析启蒙运动的重大影响。

材料一 从思想方式上说,文艺复兴的意义更为巨大。它首先打破了中世纪神学和其他外界权威对思想的牢牢束缚。它不但抛弃了神的眼光而改用人的眼光,而且用自己的眼光来观察人、社会和自然。……这就是文艺复兴树立的思想原则。……从此,自然科学大踏步地前进。从哥白尼到牛顿,自然科学的发展使上帝的立足之地日益缩小。礼拜堂日趋没落,实验室欣欣向荣。人类开始向自然挑战,向神学挑战,向人类本身挑战。佛罗伦萨之所以成为文艺复兴的发源地,是因为它是社会变动最多的国家,在那里文学家和艺术家能享受充分自由。

——根据尹虹《略论欧洲文艺复兴的历史作用》等整理

材料二 在这批启蒙哲人中,最杰出者为伏尔泰、孟德斯鸠,狄德罗和卢梭。在一个还处于专制王权统治,出版遭到审查的时代,这些启蒙思想家不顾个人安危勇敢地发出了自己的声音,正是因为他们真诚地希望启发民智,要把潜藏于每个人自身之中的理性召唤出来,挣脱任何外在权威的束缚,使人类走出不成熟的依附和奴役状态,成为敢于运用自己理性的独立的、自由的人。

——摘编自李宏图《“理解启蒙运动”的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析文艺复兴运动首先在意大利佛罗伦萨兴起的背景,并指出其在文艺复兴中的地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括法国启蒙思想的核心主张,并说明法国成为启蒙运动中心的原因。

材料一 苏格拉底说:“作为一个人民,除了遵守法律,还有什么方法能够使自己少受城邦的惩罚?”他认为“守法就是正义”,正义也就是守法,两者本身是一回事,这既是拥有和坚持正义的表现,又是守法的表现。同样,苏格拉底也极其反对用民愤来左右审判的做法,他曾在处理“十大将未收阵亡兵士之尸”一案中,毅然强顶民愤,“虽恐吓万端,他全不顾”。苏格拉底探讨了如何公正地执行法律的问题,在对其最后的审判中,使得人们更能体味“法律是人世间最后的判决”。苏氏还认为神法与人法不同,“因为人类是不可能都聚集到一起的,而且也不是都说同一种语言的”,所以,神法不是人制定的,神法的效力强于人法,“违犯神所制定的律法的人是无法逃避刑罚的”。

——摘编自李鼎楚《论苏格拉底的法律思想》

材料二 西塞罗对物和人的因素视而不见,认为法律源于神,“法律是神的一贯意志”,但西塞罗认为自己的使命是把神的法律世俗化。在西塞罗那里,法律起源于神却并不神秘,“人与神共同具有法”,人通过与神共有的理性,必然能在自己的世界里找到相对应的法律。古希腊自然法学说的罗马化,也是西塞罗一生的重要使命,因此,在西塞罗的法律起源理论中,神只是起点。西塞罗以永恒普遍的自然法为前提推导出人类自然平等的思想,竭力强调在理性面前人人平等,这种思想是有其时代根据的。他从自然法理论推导出共和政体的法制思想,认为应依照自然法组织共和政府,他指出在这种政体中,无论统治者还是被统治者都以“服从法律为美德”。

——摘编自段祺华、刘小兵《荀子和西塞罗法律思想比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括苏格拉底和西塞罗的法律思想。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析苏格拉底和西塞罗法律思想的启示。