| A.社会主义制度在中国基本确立 | B.思想解放推动了文化的繁荣 |

| C.国家政策影响传统文化的发展 | D.文化领域“左”倾错误得以纠正 |

| A.通过航天实验提高了通信技术 | B.成功实现了航天员的安全返回 |

| C.以强大的国力保障了航天探索 | D.已掌握了探索月球的技术基础 |

于敏,中国著名的核物理学家,中国核武器事业重要奠基人之一。1951年进入中国科学院近代物理研究所工作从事原子核理论研究。1959年,在成都主办我国第一个原子核物理培训班,出版了我国第一部原子核理论专著《原子核理论讲义》,为国家培养亟需的原子核理论科研人才。1961年于敏临危受命,从原子核理论研究转到氢弹理论研究。此时新中国的氢弹研究“一篇空白”,在1965年于敏找到突破氢弹的技术途径,形成了从原理到结构基本完整的中国氢弹理论设计方案。1967年氢弹爆炸成功。根据国家需要,于敏相继突破了核武器小型化、中子弹技术。1986年起草《关于中国核武器发展的建议书》,将我国核试验推进到实验室模拟水平,真正稳固了我国的国际地位。2019年,于敏获“共和国勋章”称号。

——摘编自《于敏:献身于中国氢弹事业的核物理学家》等

(1)根据材料,概括于敏对中国核事业的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析于敏取得成功的原因。

| A.普及九年义务教育 | B.贯彻科教兴国战略 |

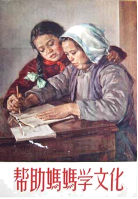

| C.促进书法艺术发展 | D.提高人民文化素质 |

| A.忽视了公民的道德教育 | B.适应了新时期社会主义建设的时代要求 |

| C.体现了“开门”办学方针 | D.培养了市场经济体制改革的实用型人才 |

| A.科学家的推动 | B.高技术领域激烈的国际竞争 |

| C.冷战对抗加剧 | D.新技术新发明超出一国范围 |

| A.女性的政治地位显著提升 | B.重视提升民众的文化水平 |

| C.国民教育体系的发展完善 | D.教育模式借鉴了宗法传统 |

| A.服务于生产建设需要 | B.培养更多高素质人才 |

| C.形成完整的教育体系 | D.实现工农群众全覆盖 |

| 时间 | 成就 | 说明 |

| 2016年8月 | “墨子号”量子卫星发射成功 | 这是世界首颗量子卫星 |

| 2016年9月 | 中国“天眼”落成启用 | 这是其有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜 |

| 2017年6月 | “复兴号”列车 | 中国高铁技术世界先。至2019年底.高铁通车里程世界第一 |

| 2019年6月 | 工信部向四大运营商正式发放5G商用牌照 | 中国5G技术已走到世界前列,但在相关的5G技术领域还有不小差距,如高端芯片等 |

| A.中国在高端科技领域全面领先 | B.我国基础设施建设取得突破发展 |

| C.科技发展推动改革向纵深发展 | D.我国已经成为世界科技强国 |

材料 袁隆平,1930年9月出生,江西德安人,他选择农业报国,源自袁隆平想让大家“吃饱饭”的强烈愿望。袁隆平不怕辛苦、淡泊名利,一生致力于杂交水稻研究,走出一条具有中国特色的农业自主创新之路。袁隆平为国家培养了大批农业科学人才,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“二系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平。截至2017年,杂交水稻在我国已累计推广超90亿亩,共增产稻谷6000多亿公斤。多次赴印度、越南等国,传授杂交水稻技术以助克服粮食短缺和饥饿问题。为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。

——改编自周勉、袁汝婷《一颗稻谷里的爱国情怀——记“杂交水稻之父”袁隆平》

(1)根据材料并结合所学知识,概括袁隆平在杂交水稻研究领域的主要成就。

(2)根据材料并结合所学知识,概括袁隆平体现的科学精神。