材料一 民国初年。政府制定了一套教育政策,采取开办民众学校、通俗讲演、通俗教育馆等形式对下层民众进行通俗教育。1912—1918年全国开办为失学儿童创设的半日学校共1746所。通俗教育馆主要开展博物、图书、体育、音乐、讲演、出版等活动,民众在购票后即可入内。讲演一直是政府开展社会教育的最重要方法之一,讲演员定时到城镇公共场所讲演国家观念、国民道德、公共卫生等内容。江苏通俗讲演最为兴盛,但其办理成绩优良的也不过三五处,几无成绩的则为三十一处,其他省份更不及此。民国初年,时人亲历的一次通俗讲演活动场景:听讲的大约不到100人的样子,其中以工、商、军、学界事业的人居多……有许多人屁股还没坐热就跑了。这些人大多是商人、差役、街头失业的朋友,他们走累了,便借这里歇会脚。更有些失学的青年,他们不顾一切地大脚步踏进踏出,震动地板……猛然回顾在座诸人中,竟找不到一位女性。

——据毛文君《近代中国1911-1937城市民众教育馆述论》等

材料二 中华人民共和国成立后,全国各地采取“以民教民、能者为师”的方针,积极开展农村冬学运动和职工教育运动。据统计,仅1952年,全国农民参加冬学(农校)的人数就达到4885万,参加职工业余学校的工人也达到300多万,一些大型的工矿业还办起了职工夜大。当时上到国家级出版社,下到县乡扫盲学校,各地出版了很多种不同文化水平的“识字课本”。有面对工人的,也有面对农民的还有专门教城市家庭妇女的。在运动中,一位普通解放军战士祁建华发明的“速成识字法”发挥了非常重要的作用。扫盲学校的教师每天从报纸上和《时事手册》上找些有关国家大事的文章念给学员听,农校还请农林局的人来讲农业技术课。各地学校经常组织学员协助政府完成一些重要工作,如组织乡村抗旱大队、参加修路、进行社会服务活动等。

——据吴敏先、方海兴《论建国初期的工农教育》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国初年通俗教育的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与民国初年通俗教育相比,中华人民共和国成立初期工农教育的新发展,并分析其影响。

材料一 改革教育、改革文艺、改革一切不适应社会主义经济基础的上层建筑,以利于巩固发展社会主义制度……在这场“文化大革命”中,必须彻底改变资产阶级知识分子统治我们学校的现象。

——《关于无产阶级文化大革命的决定》

材料二 邓小平同志在总结“文化大革命”和十年改革开放的历史经验教训时指出:“没有人才不行,没有知识不行。‘文化大革命’的一大错误是耽误了十年人才的培养。现在要抓紧发展教育事业。”他还说“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话”“科学技术人才的培养,基础在教育”。

材料三 中共十七大报告指出,“优先发展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础。”

(1)材料一对我国的教育作出了怎样的错误估计?这种“教育革命”造成了怎样的后果。

(2)结合材料二和所学知识,指出改革开放以后,邓小平提出的教育思想和指导方针。

(3)结合材料三和所学知识,归纳改革开放以后,国家“优先发展教育,建设人力资源强国”的具体做法。

材料一 我国古代历次教育变革(除了春秋战国时期私学的兴起而外)均不同程度地体现了国家的意志,都以国家行政命今的方式推行。这样,实际上古代每一次教育变革都是一次政治变革。古代教育变革的“化民成俗”、“以法为教”、“独尊儒术”、“一宗朱子之学”等思想都强调教育的社会教化功能,注重对受教育者的道德伦理进行培养。这就导致过分夸大了教育对社会政治经济的影响力,对教育促进科技和社会经济发展的作用关注较少。也正因知此,才有了焚毁书籍、修订图书和“文字狱”等有碍教育及社会正常发展的事件发生。古代教育变革主要在管理体制、教育思想、教学内容和学制等方面做文章,而对教师的选拔和培养却关注不多,从一定程度上影响了教育的发展.

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二 伴随着生产力水平的提高,英国人口快速增加,人口基数变大了。而这时的英国基础教育仍是沿袭工业革命前的教育体系,主要包括宗教团体兴办的慈善学校和私立的文法学校。1743年,约克大主教指出他管辖的教区有四成没有学校。牛津主教的辖区则有70%没有学校。根据哈蒙德的研究结论,有人认为:新的专业化方法甚至不能为工人空余出一个小时的时间来满足他们的需要,在这个体系中,教育更足没有地位。一直到1833年,教育才得到了来自公共资金的带助。”

——摘编自霍振宇《工业革命时期英国墓础教育水平研究》

材料三 1983年国庆前夕,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化、面向世界、面向未来。”

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代教育变革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国工业革命时期基础教育落后的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明“三个面向”的意义。

材料一 孔子兴办私学,打破了学在官府的局面。孔子的私学赞美和尊重西周礼乐制度,《论语》、“六经”成为传统固定的教材,偏重伦理、强调仁和礼。孔子经常与学生共同生活,进行因材施教和平心静气的闲聊或讨论。孔子倡导“君子敏于行而讷于言”,反对巧言令色和言过其实。孔子把西周的礼乐文化落实为道德教育,把培养文质彬彬、“修己以安百姓”、积极从政作为最高目标。

西方最早的私学产生于古希腊,许多外邦的文化精英涌入雅典之后,收费授徒,他们来往于公共场所从事教学。智者主要是小范围的班级授课、课堂练习等,训练、培养演说论辩能力。他们的教学隐含着对传统的质疑,如普罗泰戈拉的名言“人是万物的尺度”。

——摘编自《中西最早的私学初探》

材料二 1905年,私立岭南学校允许女生插班,这是中国高等教育的第一次男女同校。1912年新加坡华侨陈嘉庚领导乡人捐资办集美小学堂,到1918年,集美学校师范部与中学部、厦门大学陆续建立。20世纪初,许多爱国人士纷纷投资办学,教育家马相伯先生创办了复旦公学(中国人自主创办的第一所高等院校),成为后来的复旦大学。那时,许多私立学校一开始选择的就是西方的教育制度,引进了体育、班级授课制与实验方法。

——摘编自《民办教育在民国的兴衰》

材料三 1982年《中华人民共和国宪法》规定:各种社会力量依法拥有举办各种教育事业的权利,1985年中共中央发文鼓励和指导社会团体和个人办学。80年代末90年代初,温州、广州、上海等地私立学校悄然兴办。人们的思想从热衷于姓“社”姓“资”的迷雾中解放出来,市场经济对技术技能型人才的需求更为渴望。

——摘编自《改革开放40年我国民办教育发展历程与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较孔子与古希腊私学教育的不同,并简述孔子教育思想对后世的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国兴办私学的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新时期兴办民办教育的历史条件。

材料一 为了振兴经济,向城市输送数量多、质量好的人才,苏联党和政府发布了一系列指示和决议,着手整顿农村普通教育。联共十七大(1934年1月)规定从1937/38学年起把农村地区四年制小学毕业生全部招入五年级学习。1929~1937年农村新建学校26351所,占新建学校的82%,接纳学生6116000名。到第三个五年计划末期,农村就学人数达到2700多万名。革命前平均每千所学校中有4所七年制学校和1所中学,而1955/56学年,差不多每3所学校就有1所七年制学校,每10所学校中就有1所中学。1955/56学年,全苏55.6%的学校设在农村,比1914/15学年增加了161.5倍,城市只增加了5.4倍。

——摘编自《苏联农村教育的演变及其历史成因》

材料二 近代,中国一直处于战乱状态,政府基本上对农村教育没有投入。1951年,第一次全国初等教育及师范教育会议召开,会议提出了“力争10年内基本普及小学教育”的目标,加强了对农村初级教育的普及与投入。1953年我国小学生人数已达到五千五百余万,与中国历史上小学生数最高年份1946年相比增加了135%,1958年中共中央、国务院发布的《关于教育工作的指示》特别强调“教育为无产阶级的政治服务”。在冒进的路线指导下,全国开展了缩短学制的改革。三年自然灾害期间,很多学生被迫辍学,使得农村教育迅速滑落,学校规模急剧减少,小学生升学率由1952的96%,骤减到1962年的42.6%。总体而言,这个时期我国处于百废待兴阶段,全国普遍教育严重缺失,但党和政府始终将扫盲和构筑小学教育多元体系作为农村教育工作的核心,并取得了巨大的成果。

——摘编自《建国后30年中我国农村教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏联在20世纪30~50年代大力发展农村教育的目的,并概括其发展的特点。

(2)根据材料二,概括20世纪五六十年代中国农村教育的发展特点。依据上述材料并结合所学知识,分析影响中苏农村教育发展的共同因素。

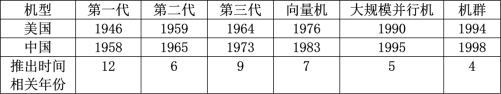

单位:年

由上图可以看出20世纪以来中美两国在计算机研发过程中推出同类型机器的时间。指出其中一种变化趋势,并说明形成的历史原因。

材料一 唐朝统治者为科技发展提供了良好的政策支持和社会条件,比如在关系民生的医学、农学等方面,兴办各类学校或者以各种宣传来普及相关知识。但同时,又在天文历法等方面,一直实行严厉的垄断措施,以杜绝平民与上天交通的权力。这样,人们对于实际生活中遇到的无法解释的问题,就没有足够的动力深入论证,反而要为之披上一层神秘的外衣。不仅在唐代,中国的科学技术发展努力与统治思想相吻合、相适应,从而使科学技术成为统治阶级恭顺的婢女,也在很大程度上影响其发展的步伐。

——据王颜《唐代科技与世界文明》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题和六大紧急措施。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——据刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代的科技政策并简析其历史影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括说明与唐代相比,新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。

材料一 邓嗣禹在《中国考试制度史》中论及科举制:“(隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公。”1910年,梁启超说“科举非恶制也”,“此法实我先民千年前之一大发明也”。1912年,孙中山在《临时政府公报》第24号中提及考试的重要意义:“任官授职,必赖贤能,尚公去私,厥惟考试。”孙中山的观点导致了后来民国考试院的建立,实际上是科举制的复活。

材料二 高考的全称是“普通高等学校招生全国统一考试”,其基本立场应立足于服务普通高等学校的人才选拔。……1997年,为纪念恢复高考20周年,《人民日报》有这样一句评价:恢复高考,挽救了我们的民族和国家。原教育部考试中心主任杨学为曾一针见血地指出:高考的社会作用远远超出了考试、招生、教育;1977年高考恢复的不仅仅是一项考试,更是知识的价值、知识分子的地位,是社会流动的渠道、社会的公平。

——于涵:高考制度恢复40周年内容改革评述

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代科举制度的特点,并指出1905年清政府废止科举制度的根本原因。

(2)根据材料并结合所学知识,比较古代科举制和当代高考制度的主要异同点。

(3)谈谈你对当前高考制度改革的看法。

梦想一:古代人的飞天梦航天是中国人古已有之的梦想,只是苦于没有交通工具,数百年间这个梦想一直停靠在无数人的心里无法实施。第一个想到利用火箭飞天的人是聪明的中国人——明朝的万户。14世纪末期,明朝的士大夫万户把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。不幸火箭爆炸,万户也为此献出了生命。为纪念万户,在上世纪70年代的一次国际天文联合会上,众人将月球上一座环形山命名为“万户”,将万户的名字永远写在了他梦想触及的地方,以纪念“第一个试图利用火箭作飞行的人”。

梦想二:“两弹一星”强国梦新中国成立之初,曾频频受到来自美国挥舞核大棒的威胁。以毛泽东同志为核心的第一代党中央领导集体,根据当时的国际形势,为了保卫国家安全、维护世界和平,高瞻远瞩,果断地作出了独立自主研制“两弹一星”的战略决策。大批优秀的科技工作者,包括许多在国外已经有杰出成就的科学家,怀着对新中国的满腔热爱,响应党和国家的召唤,义无反顾地投身到这一神圣而伟大的事业中来。“脱裤子当了,也要搞导弹、原子弹”,曾经的豪言壮语见证了“两弹一星”梦想背后的艰辛。

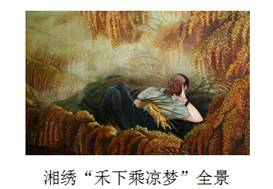

梦想三:“禾下乘凉梦”

袁隆平这位世界级科学家,有一个广为人知的梦,他是这样描述的:“日有所思,夜有所梦。我梦见我们的超高产杂交稻,植株长得比高粱要高,穗子有扫帚那么长,籽有花生米那么大,我好高兴!我走过去,太阳有那么晒,坐在那个稻穗下遮阴乘凉。于是我就把这个梦取了个名字,叫做‘禾下乘凉梦’。但愿梦想成真,让天下人都有饱饭吃!”

(1)中国开始进入航天时代的标志是什么?改革开放以后,取得了怎样的成果?

(2)中国“两弹一星”的强国梦是在什么情况下出现的?最终实现了吗?

(3)袁隆平为实现自己的梦想,做出了哪些成就?给中国和世界带来了什么影响?

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办% | 民办% | 其他% | 不明% | |

| 宋代 | 15.28 | 70.69 | 0 | 14.03 |

| 元代 | 17.23 | 61.15 | 0.33 | 21.28 |

| 明代 | 57.21 | 29.84 | 0.24 | 12.71 |

| 清代 | 56.67 | 24.11 | 0.56 | 18.59 |

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。……废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。……20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。……留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

——张亚群《论清末留学教育的发展》

材料三

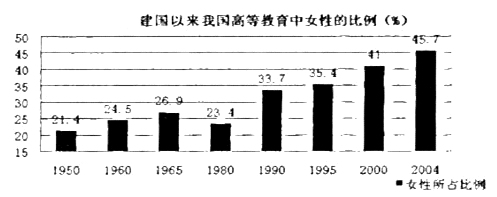

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化,并结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

(3)根据材料三,建国以来我国高等教育中女性比例总体呈什么变化趋势?并结合所学,指出这一变化趋势对中国女性发展的意义。