材料 科学院要把科技大学办好,选数理化好的高中毕业生入学,不照顾干部子弟。这样做要是犯错误,我首先检讨。这不是复旧!一点外语知识、数理化知识也没有,还攀什么高峰?中峰也不行,低峰还有问题。我们有个危机,可能发生在教育部门,把整个现代化水平拖位了。比如我们提高工厂自动化水平,要增加科技人员,这就是靠教育。提高自动化水平,减少体力劳动,世界上发达国家不管是什么社会制度都是走这个道路。科技人员是不是劳动者?科学技术叫生产力,科技人员也是劳动者!

——1975邓不平《关于科技工作的几个问题》

结合材料和所学知识,围绕邓小平的主张和科技、教育与生产力三者之间的关系,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实)。

材料 现代中国出国留学情况一览表

| 时期 | 目的地(国家和地区) | 留学人数 | 费用来源 |

| 新中国成立—“文化大革命”前 | 苏联、东欧等29个国家和地区 | 约10000余人 | 公费为主 |

| “文化大革命”时期 | 49个国家和地区 | 约1600余人 | 公费为主 |

| 改革开放以来 | 103个国家和地区 | 约300多万人 | 自费为主 |

——据《略论近现代中国留学史的分期和中国留学生的时代使命》

表格能够反映现代中国留学变化的多个特点。指出其中一个特点并说明其历史原因。

3 . 阅读材料,回答问题。

新中国教育大事记

| 年代 | 大事记 |

| 1952年 | 按照苏联模式进行院系调整,保留少数文理科综合性大学,按行业建立单科性高校,政府接办改造了65所私立高校。重工轻理,取消不少学校的政法、财经等人文学科 |

| 1958年 | 全国高校从1957年的229所增加到23500所 |

| 1966年 | 高校停止招生,大批青年上山下乡 |

| 1977年 | 恢复高考的招生对象是:工人农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生。录取学生时,将优先保证重点院校、医学院校、师范院校和农业院校,学生毕业后由国家统一分配 |

| 1996年 | 国家开始了双向选择、自由择业的试点,到1998年大学生由国家分配工作的制度基本取消,当年70%以上的大学毕业生是自主择业的 |

| 1999年 | 当年招生人数增加51.32万人,招生总数达159.68万人,增长速度达到47.4%,2000年的扩招幅度为38.16% |

| 2000年 | 2000年之后,国家开始批准建立独立学院,中国高校出现了公办、民办、半公半民(如独立学院)三种方式并存的局面,从而基本上实现了高等教育大众化 |

——中华人民共和国教育部《教育大事记》等

上表反映了我国现代高等教育的发展历程。任选其中两个发展阶段,概括其特点并说明原因。

在《教育大辞典》的释文中明确称其为“教育家”的中国有398位,人多集中在三个时期:春秋战国时期(公元前770一公元前221年)两宋时期(960一1279年)近现代之际(1840年一1919年)。

| 时期 | 人数 | 概述 |

| 春秋战国 | 5 | 他们以社会改革目标为指向,以不同的地域文化为背景,以各自生活阅历和教育实践为基础提出教育思想。他们相互。竟长争雄,自然而然地引起了百家争鸣:百家争鸣又反过来锻炼了诸子百家,发展和完善了各家的思想。他们是我国历史上第一批教育家群体,在教育思想和理论上的贡献具有开天辟地的原创性 |

| 两宋时期 | 38 | 他们人数众多,分为众多的教育流派,如以程颢、程颐和朱熹为代表的理学,以陆九渊为代表的心学,以南宋叶适为代表的事功学。“可以毫不夸张地说,宋代是一个多元文化的时代,也是一个学派竞争的时代。这是继春秋战国“百家争鸣”之后,我国古代学术发展史上的又一个黄金时代” |

| 近现代之际 | 226 | 这一时期教育家数量庞大,成分复杂.既有开明士坤.也有维新人士,既有资产阶级民主革命派,也有早期的马克思主义者。这支庞杂的教育家队伍在短短几十年内迅速崛起,蔚为壮观。同时各种具有时代烙印的教育名词层出不穷,如实利主义教育、国民教育、科学教育、职业教育、社会教育、女子教育、教会教育和早期马克思主义者创办的革命教育等等 |

——摘编自孙孔懿《试析中国历史上教育家涌现的三个高峰期》

解读材料,提炼出一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求观点明确、合理、史论结合)

材料 江西师范大学校史摘要

1940年10月31日,国立中正大学在江西泰和县杏岭正式创立,直属教育部领导。蒋介石发来“训词”,原则上规定实施“文武合一”,“政教合一”的三民主义大学教育。

1945年1月底,因日寇进攻,学校撤离泰和,搬迁至宁都长胜。

抗战胜利后,学校暂迁至南昌西郊望城岗,1946年元月7日,正式复课。

1949年5月22日,解放军开进校园,学校获得解放。

1949年8月,“国立中正大学”更名为“国立南昌大学”。出于“改造旧大学,建设新大学”的需要,9月6日学校成立了“南昌大学改革委员会”。

1950年2月14日,学校迁至南昌市城东青山湖畔的老飞机修配厂。

1951年5月28日,中央教育部批淮南昌大学设立师范部。

1953年学校进行院系大调整。此次调整中,南昌大学数学系43人调入中山大学,生物系51人调入中山大学,理学院物理系48人调入武汉大学,文法学院文史系39人调入武汉大学,俄文系及俄文科144人调入武汉大学。调整结束后,学校改名为江西师范学院。学校性质亦由综合性大学改为培养中等学校师资的高等师范学校。

“文革”开始后,学院大量老师被下放。1969年1月,江西省革命委员会下令撤销江西师范学院,以之为主体,并入同时撤销的江西大学之政教、中文、生物三系和江西教育学院,成立“井冈山大学”。

1972年11月6日,撤销井冈山大学,恢复江西师范学院。

1976年恢复高考和招生。

1978年,学院开始招收硕士研究生。

1983年江西师范学院升格更名“江西师范大学”

2002年12月24日,学校隆重举行了瑶湖校区奠基典礼。

解读上述材料,提炼出一个观点,并结合中国近现代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)

6 . 阅读材料,完成下列要求。

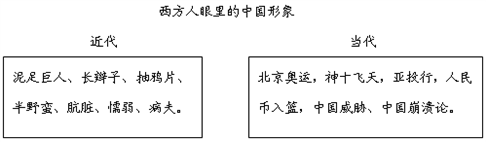

材料时代在发展,社会在变化,各地区各民族的交往由少到多,其认知也在发生变化。

阅读下列材料,从材料中任意选取一种看法进行评述。(要求:观点明确、史论结合、史实准确。)

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料有学者认为:“中华文化的创新精神贯穿了中国历史发展的全过程,最能体现中华文化的生命力。”下面图示从不同角度揭示了中华文化的创新精神。

根据材料并结合所学知识,对上述观点进行探讨。(说明:可以就图示中的一个或多个角度进行探讨,也可以对图示进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述。要求观点明确、史论结合、史实准确。)

——摘编自孙培青《中国教育史》

材料二 抗战爆发后,教育界内部也围绕着如何制定新的“战时教育方针”而展开了论战。主流的意见是……学科要调整,以军事课为主;教育对象也要调整,须“以民众为对象”,“高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办”。教育部高教司司长吴俊升认为教育是百年大计,只可因战争做若干临时调整,而不能全盘改弦更张。胡适向蒋介石进言:“国防教育不是非常时期的教育,是常态教育。”陈诚时任军事委员会政治部主任,其高度赞成学校内迁,将学生誉为国宝,鼓励他们于国家危难之际努力完成学业,因为十年之后,国家的命运就掌握在他们手里。1939年3月,蒋氏在重庆召开的第三次全国教育会议上说道:“我们教育上的着眼点,不仅在战时,还应该看到战后。”

——据《抗战期间的中国教育奇迹》

材料三 1977年8月4日至8日,邓小平同志亲自召集30多位专家学者参加科学和教育工作座谈会,征求大家对当务之急问题的意见,即“科学研究怎样才能搞得更快更好些,教育怎样才能适应我国四个现代化建设的要求,适应赶超世界先进水平的要求”……邓小平把招生与选拔人才的重要性和必要性讲得更为透彻。他说:“在人才问题上,要特别强调一下,必须打破常规去发现、选拔和培养人才。”他进而说:“我们的科学家、教师发现人才、培养人才本身就是一种成就,就是对国家的贡献。”邓小平同志身体力行,关心招生,并将其作为大事来抓;同时把招生与发现人才、选拔人才、培养人才放到同等重要地位来看待,足以见其对国家民族复兴的深谋远虑,百年树人的远见卓识。

——摘编自《全面领会理论,科学对待考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中华民国《学校系统改革案》颁布的背景。

(2)据材料二概括指出抗战爆发后两种不同的教育方针并结合所学知识进行简要评价。

(3)概括指出材料三和材料二中教育方针的相同点并分析其原因。结合所学知识指出邓小平在推动教育发展方面的主要贡献(史论结合)。

9 . 1944年和1994年,是世界历史进程的两个重要年代。在这两个年代中,国际形势呈现出不同的特征。阅读下列材料,回答问题。

材料一早在1944年,西方某些政治家就得出结论:两大阵营将在政治、经济、军事等方面进行多年的竞争和较量,远远不是一两次战争就能决出胜负的。美国外交家、冷战的总设计师乔治·凯南认为:“苏联对美国的威胁更多的是来自于政治方面的。对付苏联最好的办法就是遏制和威慑,迫使其参与军备竞赛,最终在经济上拖垮苏联。同时,西方国家要防止己方经济出现过度军事化的倾向。”

——【英】丹尼尔·布劳尔《20世纪世界史》

材料二据苏联公布的解密档案表明,当时苏联的一些西方问题专家也持相同的观点。1944年,苏联外交部长维亚切斯拉夫-莫洛托夫向约瑟夫·斯大林呈交了两份研究报告,报告中提出:“二战结束后……美国和苏联的竞争和较量也将变得越来越激烈,但不会爆发大规模的战争。”

——山东师范大学编《二战中的国际关系》

材料三1994年中外重大事件表

| 日期 | 事件 | 日期 | 事件 |

| 2月3日 | 中国国务院发布关于职工工作时间的规定 | 9月20日 | 国际《核安全公约》签署 |

| 2月8日 | 中国新型运载火箭“长征三号甲”首次发射成功 | 10月1日 | 中国首家专利市场成立 |

| 4月15日 | 关贸总协定乌拉圭回合谈判最后文件签署 | 10月14日 | 阿拉法特、拉宾分享诺贝尔和平奖 |

| 5月3日 | 世界首创转基因水稻在安徽合肥问世 | 10月22日 | 中国公用数字数据网开通 |

| 5月5日 | 也门爆发全面内战 | 11月6日 | 克林顿批准从海地和科威特撤军计划 |

| 5月24日 | 纽约世贸中心爆炸案罪犯被判处240年监禁 | 12月1日 | 北京市开始实施《最低工资规定》 |

| 5月24日 | 法国总理称法国有恢复核试验自由 | 12月6日 | 朝美互设联络处 |

| 9月16日 | 埃克森公司因污染海洋被罚50亿美元 | 12月30日 | 世界银行列出世界最穷和最富国 |

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括美苏等欧美大国1944年至20世纪50年代中期在政治、经济、军事三个方面竞争和较量的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,如何看待苏联学者“二战结束后……不会爆发大规模的战争”的观点。

(3)20世纪90年代,中国和国际形势发生巨大变化。根据材料三,分析提炼1994年中国和国际形势的主要特征。