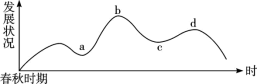

| A.a是战国时期,儒家思想不受重视 | B.b是两汉时期,儒家思想成为主流 |

| C.c是唐朝时期,佛道思想成为主流 | D.d是明清时期,儒家思想渐趋没落 |

材料一 秦王朝开创的华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——纪录片《中华文明》解说词

材料二 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官并亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

(1)阅读材料一,汉武帝时代为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在官吏选拔和统治思想方面采取了哪些措施并概括其影响。

(2)根据材料二,分析元朝行省制度有何创新,用一句话概括其历史地位。元朝对吐蕃和台湾是如何管理的?

| A.选官律令儒家化的趋势 | B.儒学影响力在不断加强 |

| C.儒学已成社会主流意识 | D.察举制已经取代世官制 |

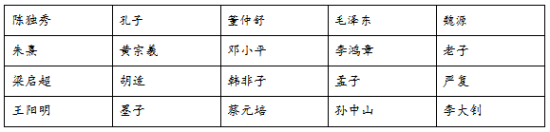

从上表中,选取 3~5 个与中国社会发展趋势相关联的历史人物,自拟论题并进行阐述。(要求:明确列出所选人物,论题具体明确,构建关联,史论结合,逻辑清晰,史实准确)

| A.彻底结束了贵族政治 | B.促进了儒学地位的提高 |

| C.实现了社会公平公正 | D.开启官僚政治体制先河 |

材料一 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

(1)根据材料一,概括孔子关于礼的主张。根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。

(2)根据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

| A.确立了外儒内法的指导思想 | B.形成了儒学主导的统治秩序 |

| C.延续了汉初统治的治国之策 | D.开创了以德治国的治理模式 |

| A.中央集权体制得到强化 | B.儒家经典著作得到普及 |

| C.儒学日益脱离广大民众 | D.儒学政治地位明显巩固 |

| A.适应了市民阶层的文化需要 | B.客观地评价了历史人物 |

| C.是商品经济发展的产物 | D.评判历史受儒家思想影响 |

材料一

| 子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。” | 《论语》 |

| “法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弟敢争,刑过不避大臣,赏善不遣匹夫。”“抱法处势则治,背法去势则乱。” | 《韩非子》 |

材料二 董仲舒认为,汉朝建立后“亡以持一统,法制数变”,主要原因是政治指导思想不统一,“师异道,人异论,百家殊方”,因而因统一法度必先统一政治指导思想,只有罢黜百家,独尊儒术,才能使“统纪可一而法度可明”。这一主张的具体含意是要求汉武帝用儒术,特别是“公羊”家所阐释的“《春秋》之义”去改造法律,将儒家衡量是非之尺度纳入汉朝律令之中,从而将承秦而来的汉朝法律改造成推行道德教化的工具。

——摘自袁行霈等《中华文明史(第二卷》

材料三 历史是最好的老师。在漫长的历史进程中,中华民族创造了独树一帜的灿烂文化,积累了丰富的治国理政经验,其中既包括升平之世社会发展进步的成功经验,也有衰乱之世社会动荡的深刻教训。我国古代主张民惟邦本、政得其民,礼法合治、德主刑辅,为政之要莫先于得人、治国先治吏,为政以德、正已修身,居安思危、改易更化,等等,这些都能给人们以重要启示。治理国家和社会,今天遇到的很多事情都可以在历史上找到影子,历史上发生过的很多事情也都可以作为今天的镜鉴。

——引自《习近平在中共中央政治局第十八次集体学习会议上的讲话》(2014年)

(1)根据材料-,写出先秦时期两种不同的治国思想,其中被战国时期诸侯国君实际采用的是哪一治国思想,请结合所学简要分析原因。

(2)根据材料二,概括董仲舒的主要思想主张,并结合所学简要说明这些思想主张所产生的重要历史影响。

(3)根据材料三习近平讲话中“礼法合治、德主刑辅”的提示写出当下中国“治国理政”的重要思想,并结合所学列举党的十八大以来中国在法治和精神文明建设方面取得的3个突出成就。