材料一 为改变西汉前期的主流价值观,树立忠孝风尚,汉武帝把以前的举孝廉制度化。《汉书·武帝纪》记载:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”汉武帝又大力提倡儒学,把五经教育官方化,在中央设五经博士,为博士官置弟子五十人,复其身;地方上,汉武帝也推广文翁的做法,各郡国都设立学官,教授儒学,宣扬忠孝之道。

——摘编自陈辉《秦汉社会主流价值观的转变及其借鉴意义》

材料二 中国古代货币简表

| 发展阶段 | 时间 | 标志 |

| 由杂乱形状向规范形状的演变 | 秦代 | 秦统一使用圆形方孔钱 |

| 由地方铸币向中央铸币的演变 | 汉武帝时 | 中央统一铸造五铢钱 |

| 由文书重量向通宝、元宝演变 | 唐高祖时 | 统一铸造“开元通宝”钱 |

| 由金属铸币向纸币交子的演变 | 宋代 | 纸币交子在四川地区诞生 |

(1)据材料一概括西汉前期的主流价值观,其宣扬的途径以及作用。

(2)据材料二和结合所学知识,分别说明秦、宋两代货币演变的原因。

| A.儒家学说被奉为治国理政指南 | B.黄老之学被推为元气恢复圭臬 |

| C.法家理论被视作国运衰亡原因 | D.墨家学说被用作制约君权利器 |

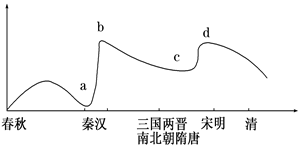

| A.a处百家争鸣、b处尊崇儒术、c处佛道冲击、d处理学出现 |

| B.a处焚书坑儒、b处玄学兴盛、c处佛道冲击、d处批判儒学 |

| C.a处焚书坑儒、b处尊崇儒术、c处佛道冲击、d处理学出现 |

| D.a处焚书坑儒、b处尊崇儒术、c处佛教传入、d处理学出现 |

材料一 时代有一时代的学术或思想,先秦诸子、两汉儒学、隋唐佛学、宋明理学等,都是该时代的代表学术或思想,而它们都有明显的特色和风格。至于各种学术思想,盛行原因虽有不同,但概括来说,又可找到两个共同点:首先,是思想内部的发展,即思想自身不断扩充和深化内涵的端果;其次,是社会辅助因素,每一种时代思想的发展,必须配合当时的社会因素。

——吕振基《中国史析论》

根据材料并结合所学中外历史的相关知识,以某一时代的学术或思想为例,阐释材料中“两个共同点”的观点。(要求:明确写出所举例子,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料一 中世纪的西方封建国家中,与君权平列的有教权。君权是世俗权力,管辖世俗界,教权是精神权力。封建君主如果侵犯了封臣的权利,封臣可以不对封主尽义务。……西方封建时代并无近代意义的立法概念,法律是古老的习惯法,法律来自社会,而非出自君权。

——吴于鹰《中西启蒙运动的比较》

材料二 以为在民国成立以前的政体全是君主专制,甚至全是苛暴的、独裁的,这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。至少除开最后明清两代的六百年。……大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——吴晗《历史的镜子》(发表于1943年)

材料三 随着西方资本主义的全球扩张,包括“中国专制说”在内的西方学说被输送到世界各地。19世纪末20世纪初这种观点传入中国。谭嗣同在1896年所著的《仁学》中说“两千年来之政,秦政也,皆大盗也”,对秦汉以下的中国政治持全盘否定态度。此后……都将从秦始皇开始到20世纪初延绵不绝的中国政治体制一并视为专制政体。

——摘编自侯旭东《中国古代专制说的知识考古》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出15世纪左右中国和西方政治体制的区别,并指出“一千四百年”的古代中国限制君权的因素有哪些?

(2)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初“中国专制说”在中国广泛流传的原因。

材料一 士原来是贵族的最低阶层,有一定数量的“食田”,战时可充当下级军官,平时可作卿大夫的家臣。春秋战国之际,士发生了分化,既无田可食,又失去了原来的职守,成为传授知识的教师,于是士就成为知识分子的通称。当时官学垄断的局面被打破,私人聚徒讲学成为一时风尚,知识分子也把从师作为进入仕途的门径。另一方面,各国有权势的大臣都私家养士,培植学派。这些食客中,有各派的士,为主人出谋划策,奔走游说,著书立说。于是,各学派之间相互话难辩论,形成了百家争鸣的局面。

——摘编自樊树志《国史概要》(第三版)

材料二 “罢黜百家,独尊儒术”是西汉社会发展的产物,它与中央集权的政治大一统紧密相连,使“大一统”的观念深入人心,这对于维护中华民族的统一有积极的影响。同时,儒家主张“任德”,这有助于防止暴政,缓和对农民的剥削和压迫的程度。儒家的许多观点,逐渐成为中华民族特有的道德伦理观。同时,我们应该看到这种独尊的儒学把封建政权和族权、神权、夫权紧密地结合起来,构成了中国封建社会宗法制度的理论基础,成为束缚、奴役和压迫人民的沉重的精神枷锁。

——摘编自乔光中《独尊儒术的原因及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百家争鸣”局面形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉代“罢黜百家,独尊俗术”的影响。

材料一 孔子招收的学生大多数都出身贫寒,例如颜回,《论语·雍也》记载说颜回居住在“陋巷”,只靠一碗饭、一瓢水维持生活;又比如仲弓,他的父亲很贫困,家里连一小块地也没有;另外还有子路等人也都出身微贱,家境贫寒,但孔子并没有因此而拒绝收他们为弟子。

——摘编自陈顺珍《浅谈孔子的教育思想》

材料二 汉武帝兴办官学,但并未使私学停止,相反,私学在官学的影响下得到发展。许多硕学名儒,在未从政或任博士之前,一直从事私人教学,还有一些已经为官者仍然从事收徒教学之事。汉代私人教学从形式上分为“蒙学”或“精舍”(或称精庐)两种。蒙学即童蒙的地方,也就是启蒙教育。精舍是私人专门建立的教学基地,由当时的经师大儒创办,这种私学兴起于西汉,到东汉时特别兴盛,其普及程度在古代史上空前。精舍的学生都比较多,少则百十人,多则千人以上。

——摘编自曹新洲《汉代社会教育》

材料三 书院教育与理学传播的结合,是在北宋中期儒学复兴运动中实现的,为了“能使学者视效而信从”,成为儒学发展的关键,因而理学自创立之初就十分重视师道,重视通过教育讲学在民间传道。而书院开放式的教学模式和倡导的自由讲学,为朱熹、吕祖谦等人的学术辩难提供了广阔的平台。南宋时期书院重视道德完善与人格教育,理学家制定了书院学规,如朱熹《白鹿洞书院揭示》,强调求学的目的在于正已、修身,而非追求功名利禄。理学家的“弘教化”和“广设庠序之教”,使人才“继踵而出”,更重要的是可以“正以民心”,以达太平盛世之目的,于是官府大力支持书院建设,并逐渐将其纳入官办学校系统。

——摘编自王晓龙《宋代书院教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子的教育思想并进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉代私学教育兴盛的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括宋代理学与书院教育的关系。

材料一 汉朝建立之初,统治者以黄老思想指导治理国家,休养生息,发挥了一定作用,但是无法适应专制集权的国家治理。董仲舒的贡献在于,"上承孔子,下启朱熹,始推阴阳,为群儒首,前对汉武,后相江都,初倡统一,罢百家书。"从而为儒学和儒者找到用武之地。

——摘编自曹影《董仲舒的四大历史贡献》

材料二 在汉代,政府首次作为对外交往与开放的主体在官方层面上积极地开展了与域外的广泛联系。由于两汉政府卓越的努力与经营,使得中华社会由此迈开了走向世界的历程,开启了此后古代中国近2,000年之久的开放局面。这不仅使中华各民族深受其益,也对世界文明的发展作出了巨大贡献。

——摘引自周尚兵、王洪军《走向世界;汉代开放对古代中国的影响》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、"佛儒会通",到近代以来的"西学东渐"、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

——摘引自2019年习近平在亚洲文明对话大会的讲话

(1)根据材料一和所学知识,概括黄老思想"无法适应专制集权的国家治理"的原因,简析董仲舒的思想主张是如何"上承孔子"的。

(2)阅读材料二,结合所学,从"走向世界"的角度概述汉代对世界文明所做的贡献,根据"政府卓越的努力与经营"的提示,列举相关史实说明汉代促成"开展与域外广泛联系"的举措。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述;①指出中国古代思想史上"佛儒会通"的典型事例,用唐太宗时期的史实简述"中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新"的表现。②"北曲南唱"、兼收并蓄是昆曲形成的重要途径,以明代中期艺术家对北曲的改造为例论证此观点。指出昆曲属于人类口头和非物质文化遗产的哪一类别?

材料一 西周实行嫡长子继承制,为保证嫡长子的纯洁性,周代实行一夫一妻多妾制,《周礼》记载:“王者立后、三夫人、九缤、二十七世妇、八十一女御,以备内职焉”。西周礼制还规定,男子二十岁“冠而列丈夫”,女子则十五岁为“及笄”,男女未成年不得成婚。《礼记·曲礼》记载:“男女无媒不交。”西周婚姻的成立,程序上必须符合“六礼”。即纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,在完成六礼后,婚姻关系才算成立。

材料二 汉代统治者重视儒家思想的教化和礼的调整作用,注重引礼入法。汉代不仅遵循一夫一妻制度,还强调和倡导女子从一而终。其中,汉代的“三纲五常”是伦理道德准则,也是立法的最高原则,其中“夫为妻纲”为婚姻关系中夫妻双方的地位做出了明确的规定,妻子必须遵循丈夫的想法和决定,以丈夫为尊。在结婚要件中,汉代遵循“父母之命,媒灼之言”和“六礼”;汉朝从人性出发,认为男女年龄太小做父母是不理性的,鼓励晚婚。

材料三 唐代,由于当时社会风气开化,社会理念开放,以及受到少数民族婚姻习俗的影响,唐代的礼俗具有了与众不同的变化。例如:离婚比较自由;妇女地位较高。在婚姻成立上,《唐律疏议·户婚》记载“为婚之法,必有行媒”,说明“媒约”的介绍是唐代婚姻成立必不可少的条件。另外唐律首次提出了同姓不婚、亲属不婚、良贱禁婚以及宗教民族等一系列结婚的禁止性条件。

(1)阅读材料一、二,指出汉代婚姻制度和西周婚姻制度的异同,结合所学分析汉代婚姻制度注重“引礼入法”的原因。

(2)阅读材料三,概括唐朝时期婚姻制度的主要特点。

材料一 董仲舒适时而动,应势而起,更新先秦及汉初之儒学,集诸子百家于大成,依托《春秋公羊传》而成《春秋繁露》,展开德教思想之理论构架。提出“教,政之本也;狱,政之末也。”……认为教师要实行普遍的儒家伦理道德教育,“纲五常”是道德教育的中心内容……主张确立重义轻利的人生理想:“以仁安仁,以义正我”——“仁”是建立在对人类生命珍视热爱的基础上的,凸现的是对个体生命价值与权利的尊重。“义”是从封建国家的公利出发确定的行为准则,凸显的是个人对社会及其他个体的责任与义务。

——摘编自张志建《合法性视域下的董仲舒德教思想研究》

材料二 宋代书院受到各方重视,总数达到720所,是唐五代书院总和的10倍以上,可谓多矣……在太宗太平兴国二年至仁宗宝元元年60余年的时间内,朝廷通过连续不断地赐田、赐额、赐书、召见山长、封官嘉奖等一系列措施对书院加以褒扬,培植出以岳麓、白鹿洞、睢阳、嵩阳为代表的“天下四大书院”,并且以其声名显赫之势,获得了社会的广泛认同,集中体现了宋初书院替代官学的作用,以及由此而被强化的教育教学功能。

——邓洪波《宋代书院的开拓与进取》

(1)据材料一概括董仲舒的德教思想主张。为此,汉朝统治者在教育方面采取了什么措施?

(2)根据材料二并结合所学知识简析宋代书院兴盛的原因。