材料一 立大学以教于国……渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也……臣愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士,数考问以尽其材,则英俊宜可得矣。今之郡守、县令,民之师帅,所使承流而宣化也;故师帅不贤,则主德不宣,恩泽不流。

——《汉书·董仲舒传》

材料二 1896年,清政府派遣13位青年东渡日本留学……并重用留洋人才,酌情给予“恩科进士”待遇,遂引发了20世纪初的第一波“留日热”。据统计,1901年留日学生不过一二百人,1903年已增加到1300人,1905年又激增到8000余人。这个时期中国官费、自费留学生共达数万人之多。

材料三 教育公平是社会公平的重要基础。教育公平的……重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体……加快缩小教育差距。

——《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

(1)据材料一,概括指出董仲舒建汉汉武帝兴办太学的目的。

(2)据材料二和所学知识,说明20世纪初“留日热”兴起的原因。

(3)据材料三,归纳中国政府促进教育公平的措施。

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重视孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》《孟子》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同。并结合所学知识分析其出现异同的原因。

材料二 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以惊惧之;尚不知变,伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

(2)材料二揭示了董仲舒什么主张和目的?这一时期儒学的地位如何?

材料三 ……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火,即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

(3)据材料三指出黄宗羲评价天下治乱的标准。为此他提出了什么主张?据所学知识,指出明末清初以黄宗羲为代表的进步思想家对儒学发展的影响。

材料一 汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。迄孝武(汉武帝)世,书缺简脱,礼坏乐崩,圣上喟然而称日:“联甚闵焉!”于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府.

——《汉书·艺文志》

材料二 天一阁为明代兵部右侍郎范钦的藏书之所,是我国现存最古老的私人藏书楼天一阁管理措施严密,四百年间,获准登阁者仅黄宗羲、阮元等10余人.清代阮元曾记载道:司马(范钦)殁后,封闭甚严,继乃子孙各方相约为例,凡阁厨锁钥,分房掌之。禁以书下阁梯,非各房子孙齐,不开锁.”范氏族约甚至规定:“擅将书借出者,罚不与祭三年;因而典鬻者,永摈逐不与祭。”阮元还指出:“范氏以书为教,自明至今,子孙繁衍,其读书在科目学校者,彬彬然以不与祭为辱.”

——据虞浩旭《阮元与天一阁藏书楼》整理

材料三 公共图书馆从19世纪50年代开始在英国逐步兴起,它的特点是:地方当局征税建馆,免费为公众服务.公共图书馆集中在工业城镇,而且以工人为重点服务对象.1753年创建的不列颠博物馆图书馆也发展成国际的学术中心,马克思、列宁、孙中山就曾在这里阅览群书,旁征博引,为自己的思想理论奠定了坚实的基础。

——据周楠《欧洲图书馆史研究》整理

(1)根据材料一、二,概括中国古代藏书的主要情况,并结合所学知识,简析其中一则材料主要情况的社会原因。(2)根据材料三并结合所学知识,指出英国公共图书馆兴起的原因并简析其影响。

材料一:《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”……

(1)“私学文化”反映了该时期社会转型的哪些基本特征?

材料二:熹平四年,东汉灵帝令蔡邕(官拜郎中)等以隶书书写《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》《公羊传》和《论语》,刻于碑石上,作为官方教材,立于太学,史称“熹平石经”。

(2)根据材料二,概括汉代教育的特点。

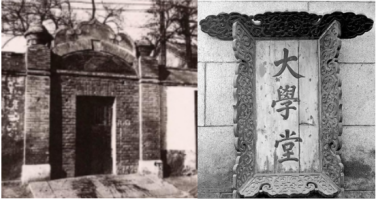

材料三:京师大学堂筹办于戊戌新政时期,是我国最早的国立大学。……《京师大学堂章程》中规定:“中国圣经垂训以伦常道德为先……所有学堂人等……有明倡异说干犯国宪及与名教纲常孟相违背者查有实据轻者斥退重者究办。”

(3)列举康有为宣传维新变法的理论基础是哪两部书?康有为的思想有何特点?由大学堂的章程和所学知识分析他们这一目的在当时没有实现的原因主要有哪些?

材料四:下图是鲁迅先生于1917年8月设计的北大校徽(后称“北大红”),刘半农戏称为“哭脸校徽”。其图案以篆体的“北大”二字构成传统的瓦当形象,下面的“大”字像一个人,上面的“北”字又像两个人,构成了“三人成众”的意象。

(4)北大能够成为新文化运动的主要活动基地是因为什么?

材料一 春秋时,孔于对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位,魏晋玄学,唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒佛道学说相互渗透,形成吸收佛道思想阐释儒学的新学派——理学,宋元时期,科技、史学、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现,清初,君主专制高度发展文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——摘编自冯天瑜《中国文化史》

材料二 1915年,陈独秀、李大钊等人揪起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性的改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念,其根本之点就在于重视“人的价值”,树立“独立人格”,为此,他们喊出三个响亮的口号:个性主义、科学,民主,新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”中国文化到五四新文化运动大体实现了从传统向近代的转变。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国传统文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出新文化运动时期传统文化向近代转向的表现,并分析其原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,说明传统文化的当代价值。

材料一武帝曰:“三代受命,其符安在?灾异之变,何缘而起?”

董仲舒答曰:“臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也……皆积善累德之效也。……上下不和,则阴阳缪鏊(同“戾”),而妖孳生矣。此灾异所缘而起也。”

——摘编自《汉书·董仲舒传》

天下事有大根本,有小根本。正君心是大本。臣闻人主所以制天下之事者,本乎一心,而心之所主又有天理、人欲之异。二者一分,而公私邪正之途判矣。盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之痰疚,循之则其心私而且邪。

——朱熹

材料二欧洲北部各国的世俗统治者多半并不关心宗教改革的理论,而只关心这些理论作为他们控制教会财产和权力的斗争武器的明显价值……当他们决定取消教廷的司法权时,他们就必须寻找能够表明整个教会无权行使这种司法权的证据,这就使他们与路德及路德的教徒们有了共同点。

——摘编自[英]昆廷·斯金纳《现代政治思想的基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较董仲舒与朱熹君权观的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括董仲舒、朱熹与路德的思想能被当时的世俗政权接受的共同原因。

(3)综合以上材料,我们应该如何认识人类思想文化的发展?

材料一汉武帝元朔五年,(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定制度。考试在太学有两种作用:一是选才手段,一是督促,检查学生的学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子监,均为传授儒家经典的最高学府。

(1)根据材料一,概括指出汉代教育的特点。结合所学知识分析汉代教育的发展对当时社会的作用。

材料二无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基。俾学生心术壹归于纯正,而后以西学渝(渗透)其智识,练其艺能,务期他日成材,各适实用,以仰付国家造就通才,慎防流弊之意。

——张之洞等在清末“新政”期间的《重订学堂章程折》

(2)根据材料三并结合所学知识,指出其教育理念及产生的影响。

材料三1915—1923年:1915年,辜鸿铭写成《中国人的精神》,其目的是“解释中国文明并揭示其价值”。1923年,柳怡徵完成《中国文化史》,其主旨是“让学生看到中国文化的全貌和真相,也让青年们自己理解中国文化是否真的一文不值”。

1938-1945年:一批重要的历史学术书籍在这个时期出版,如周谷城的《中国通史》,钱穆的《国史大纲》,缪凤林的《中国通史要略》,吕思勉的《吕著中国通史》和柳诒徵的《国史要义》。

(3)结合材料三所述的两个历史阶段的时代背景,分别说明出现所述两种文化现象的原因。

8 . 儒家思想在中国古代思想史上占据着极其重要的地位,阅读下列材料并回答问题:

材料一在二千多年的历史里,孔学因与皇权结合而政治化,皇权因与孔学结合而理论化。……皇权虽不断更迭,而孔子的权威却日益稳固,从未动摇过。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)据材料一并结合所学知识,指出汉武帝时期孔学“政治化”和皇权“理论化”的具体表现。

材料二理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格

——张岱年、方立克《中国文化概论》

(2)宋明理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致,最为完备的理论体系”的?

依据材料二说明宋明理学“影响至深至巨”的表现。

材料三古者天下之人爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也天下之人怨恶其君,视之如寇雠,名之为独夫,固其所也……孟子之言,圣人之言也。有明之无善治,自高皇帝罢丞相始……使宰相不罢,自得以古圣哲王之行摩切(注:规劝)其主,其主亦有所畏而不敢不从也

——黄宗羲《明夷待访录》

(3)依据材料三并结合所学知识,概括明清之际进步政治思想的特点。

(4)儒家思想为封建统治阶级提供了整套治理国家和社会的理论思想体系,并保持了长久的生命力。结合上述材料,探究其主要原因。

材料一 孔子杏坛讲学图在孔庙主体院落大成门内,有一棵挺拔高耸的桧(gui贵)树。相传这是孔子亲手栽下的。坛前有四棵杏树,相传这是孔子当年坐在坛上弦歌讲学、

弟子读书的地方。

(1)据材料一,结合所学知识,指出孔子讲学对当时教育方面产生的主要影响。

材料二 四川成都西汉石室授经讲学图公元前143年至公元前141年间,蜀郡太守文翁曾创建文翁石室,这是中国的第一所地方官办学校。

(2)据材料二,结合所学知识,概括指出汉武帝时期地方教育方面的主要特点

材料三 白鹿洞书院相传书院的创始人可以追溯到南唐的李渤。李渤养有一只白鹿,终日相随,故人称白鹿先生。后来李渤就任江州(今九江)刺史,旧地重游,于此修建亭台楼阁,疏引山泉,种植花木,成为一处游览胜地。由于这里山峰回合,形如一洞,故取名为白鹿洞。宋朝书院讲学之风盛行。位于江西庐山五老峰下的白鹿洞书院,因朱熹和学界名流陆九渊等曾在此讲学或辩论,这里成为理学传播的中心。

(3)据材料三,结合所学知识,指出宋代理学迅速传播的主要原因及主要影响。

材料四 咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。然则予之是非人也,又安能已!夫是非之争也,如岁时然,昼夜更迭,不相一也。昨日是而今日非矣,今日非而后日又是矣,虽使孔子复生于今,又不知作如何非是也,而可遽以定本行罚赏矣。

——李贽《藏书》

(4)据材料四,概括李贽的思想主张。李贽的思想主张有何时代进步意义?

(5)综上,谈谈你对儒学发展的认识。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章《六经》”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族融合所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

——摘编自张岂之《中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二 从一定意义上说,一部中国近代文化史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史。戊戌维新之以前,中西文化结接于“中体西用”这一命题之中,戊戌维新以后,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、折衷、融合的意识。自此以后,新与旧、中与西能否调和,成为新旧两派斗争的一个焦点和主要形态。究其实质而言,20世纪三四十年代风靡思想界的“中国文化本位”与“全盘西化”之争,正是这种论争的极端形式。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代文化发展的特点,并谈谈对发展中国文化的认识。