| A.王国势力强大 | B.百家争鸣局面的延续 |

| C.现实统治需要 | D.兼收并蓄的文化政策 |

| A.养子亲子权利相同 | B.血缘亲情逐渐淡化 |

| C.宗族利益受到保护 | D.儒家伦理得到强化 |

| A.抑制王侯势力的政治诉求 | B.追求显贵地位的价值取向 |

| C.关注自然和谐的生态理念 | D.推崇尚武健身的社会风气 |

4 . 阅读材料,完成下列要求。

下表为东汉史学家班固所撰《汉书·古今人表》中的部分人物及相应等级

| 上上(圣人) | 上中(仁人) | 上下(智人) | 中上 | 中 | 中下 | 下上 | 下中 | 下下(愚人) |

| 尧、舜周文王孔子 | 孟子屈原荀子 | 子贡范蠡廉颇 | 老子商鞅韩非 | 齐桓公吕不韦荆轲 | 秦始皇李斯陈胜 | 宋襄公 | 夏桀 | 商纣 |

根据材料并结合所学中国古代史知识,对表的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合。)

| 材料 | 出处 |

| 中国传统文化一贯主张“天下同归而殊途,一致而百虑”。在文化价值观方面,提倡在主导思想的规范下,不同派别、不同类型、不同民族的思想文化的交相渗透,兼容并包,多样统一。 | 李宗桂:《优秀文化传统与民族凝聚力》 |

| 中国古代社会历经战争动乱,社会分裂和王朝更替,中国传统文化并未中断自己的传统,而是在继承已有成果的基础上,不断获取发展的新动力。 | 张应杭:《中国传统文化概论》 |

| 中华原典强调“裔不谋夏,夷不乱华”和“以华变夷”,但是“华夏”本身所具有的自信和大气魄,使她能够如大海之收纳百川,吸收、融合甚至同化各种外来文化而不失自我。 | 马克垚:《世界文明史》 |

| 内涵 | |

| 西周 | 贵族的最后一个等级,大多受过“六艺”教育。 |

| 春秋战国 | 指文士,即具有一定知识和才学、专门从事文化活动的特殊阶层,来源广泛,派别众多,为各诸侯国所重视。 |

| 两汉(武帝后) | 儒学之士,学习儒家“五经”、“六艺”等。 |

| 魏晋 | 以家族为基础,以门第为标准,在社会上形成的地主阶级中的特权阶层。 |

| 隋唐宋元 | 泛指读书人,来源广泛。 |

| 明清 | 指秀才以上的读书人,以学“四书”“五经”为主。 |

| A.秦朝部分统治思想得以继承 | B.黄老之学仍然占据统治地位 |

| C.皇帝背离“独尊儒术”的初衷 | D.儒学不能顺应汉朝政治需求 |

| A.拓宽了官员晋升的渠道 | B.适应了国家治理的需要 |

| C.确立了儒学的正统地位 | D.促进了社会阶层的流动 |

材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平之上以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先奏儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

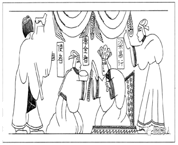

汉代武梁祠画像石

| 画像 | 简介 |

| 图中夏桀侧身向右,肩扛带长弯钩的战戟,骑于两女子身体之上,形象生动地反映出他的昏庸与残暴。“夏桀图”被配置在西壁的最左端,也是帝王像的最后一幅,而且在武梁祠的帝王图像除了夏桀是暴君,其他都是圣贤之君。 |

| 此图取材于《列女传》,描绘的是梁高行割鼻拒聘的故事:春秋时期,高行丧偶,寡居在家,梁王爱慕其出众的容貌,于是派侍从捧黄金前去求婚,但高行誓死不从。为保全贞节,不惜用割鼻自残的方式拒绝梁王。 |

| 图中描绘了孔子弟子曾参恭顺地跪坐在母亲身后,双手呈作揖状举至胸口,母亲坐在织布机前,转过身,手中之梭掉落的情景。图上下皆刻有“曾子质孝,以通神明,贯感神祇,著号来方,后世凯式,以正抚纲”。 |

| 图中蔺相如举起玉壁站在右边,秦王在左边紧张的看着蔺相如,伸臂扬手阻止;身后的大臣也显露出惊慌的神情。画像中蔺相如不畏强暴,大义凛然之气跃然石上。 |