材料一 秦王朝开创的华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——纪录片《中华文明》解说词

材料二 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官并亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

(1)阅读材料一,汉武帝时代为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在官吏选拔和统治思想方面采取了哪些措施并概括其影响。

(2)根据材料二,分析元朝行省制度有何创新,用一句话概括其历史地位。元朝对吐蕃和台湾是如何管理的?

材料一

| 子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。” | 《论语》 |

| “法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弟敢争,刑过不避大臣,赏善不遣匹夫。”“抱法处势则治,背法去势则乱。” | 《韩非子》 |

材料二 董仲舒认为,汉朝建立后“亡以持一统,法制数变”,主要原因是政治指导思想不统一,“师异道,人异论,百家殊方”,因而因统一法度必先统一政治指导思想,只有罢黜百家,独尊儒术,才能使“统纪可一而法度可明”。这一主张的具体含意是要求汉武帝用儒术,特别是“公羊”家所阐释的“《春秋》之义”去改造法律,将儒家衡量是非之尺度纳入汉朝律令之中,从而将承秦而来的汉朝法律改造成推行道德教化的工具。

——摘自袁行霈等《中华文明史(第二卷》

材料三 历史是最好的老师。在漫长的历史进程中,中华民族创造了独树一帜的灿烂文化,积累了丰富的治国理政经验,其中既包括升平之世社会发展进步的成功经验,也有衰乱之世社会动荡的深刻教训。我国古代主张民惟邦本、政得其民,礼法合治、德主刑辅,为政之要莫先于得人、治国先治吏,为政以德、正已修身,居安思危、改易更化,等等,这些都能给人们以重要启示。治理国家和社会,今天遇到的很多事情都可以在历史上找到影子,历史上发生过的很多事情也都可以作为今天的镜鉴。

——引自《习近平在中共中央政治局第十八次集体学习会议上的讲话》(2014年)

(1)根据材料-,写出先秦时期两种不同的治国思想,其中被战国时期诸侯国君实际采用的是哪一治国思想,请结合所学简要分析原因。

(2)根据材料二,概括董仲舒的主要思想主张,并结合所学简要说明这些思想主张所产生的重要历史影响。

(3)根据材料三习近平讲话中“礼法合治、德主刑辅”的提示写出当下中国“治国理政”的重要思想,并结合所学列举党的十八大以来中国在法治和精神文明建设方面取得的3个突出成就。

材料一 按九品之制,初因后汉建安中天下兴兵,衣冠士族,多离本土,欲征源流,遽难委悉。魏氏革命,州郡县俱置大小中正,各以本处人任诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者为之,区别所管人物,定为九等。

——摘选自杜佑《通典》卷14《选举二》

材料二 (魏初)爵而无禄,故吏多贪墨……魏无乡党之法,唯立宗主督护;民多隐冒,三五十家始为一户……给事中李安世上言:“岁饥民流,田业多为豪右所占夺,虽桑井难复,宜更均量,使力业相称。”

——摘编自《魏书·序纪》《资治通鉴》卷136

材料三 所谓“准五服以制罪”就是按照儒家所规定的五等丧服制度来确定犯罪的大小和刑罚的轻重。西晋《泰始律》首次将这种丧服制度法律化,明确指出:“竣礼教防,准五服以制罪”,使之成为封建法律中一项基本的刑法原则。

——摘选自《论魏晋南北朝刑法原则儒家化特征》

(1)根据材料一并结合所学,指出“魏氏革命”的具体含义,并分析这一制度变革发生的原因。

(2)根据材料二概括北魏初年存在的严重社会问题,结合所学概述当时统治者在政治和经济制度上的应对举措。

(3)根据材料三并结合所学,指出魏晋南北朝时期律令的重要特点,并概括形成此特点的原因。

材料一 汉武帝即位后,进一步开拓大一统事业。在思想方面接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此使儒学登上了封建社会意识形志的王座。西汉后期,儒学之士在中国文化舞台上逐渐成为主角。

——摘编自王永祥《董仲舒评传》

材料二 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料三 (上古君王)以天下为主,君为客。(后世君主)以君为主,天下为客。然则为天下之大害者,君而已矣!

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

(1) 根据材料一,指出汉武帝在思想上实行大一统的措施,简述这一措施对儒学地位产生的影响。

(2)宋代使理学成为“最为精致、最为完备的理论体系”的代表人物有哪些?根据材料二指出理学“影响至深至巨”的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述黄宗羲的思想主张。

材料一 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。……道者,所舒适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。故圣王已没,而子孙长久安宁数百岁,此皆礼乐教化之功也。……臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。

——董仲舒《天人三策》

材料二 明清之际进步思想家黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想……。顾炎武认为“王学末流不习百王之典,不综当代之务,以明心见性之空言,代修己治人之实学”,终至“神州动荡,宗社丘墟”。

——陈翠芳《中国儒学总论》

(1)阅读材料一概括董仲舒的主要观点,并结合所学知识概述汉武帝时期儒学被捧上独尊地位的表现。

(2)根据材料二,概括明清之际进步思想的内容,并结合所学知识分析产生这些思想的经济因素。

材料一 小农经济对稳定的需求高于发展。社会封闭,缺乏竞争的需求与压力,所以中国传统政治文化特别强调稳定。稳定是以和谐为前提的,中国文化中有天人和谐,君民和谐之道。与和谐的观念相关,注重均平也是追求稳定的体现。均平即在同一社会层次中不患贫而患不均,历代农民运动大多以均平来唤起民众

----摘编自周桂钿《中国传统哲学》

材料二 皇权本位是中国封建政治文化的核心,为服务皇权需要,古代中国实行以精英决策为主体的人治模式。人治社会对治人的人即官员有较高的要求,汉武帝求贤若渴,“令州郡察吏民,有茂才异等可为将相及使绝国者。”

----据武树臣《法家法律文化通论》等整理

材料三 在传统中国,一直强调的是义务本位观,君仁是君对臣的义务,臣忠是臣对君的义务;父慈是父对子的义务,子孝是子对父的义务;兄良是兄对弟的义务,弟悌是弟对兄的义务;夫义是夫对妻的义务,妇听是妻对夫的义务。

----摘编自李志勇《市场经济视野中的中国政治文化转型研究》

(1)结合所学,按照材料一中对“稳定”的界定,简述战国时期的思想家及明末农民战争中农民阶级的代表提出的相关思想,指出上述思想出现的经济根源。

(2)根据材料二,结合所学,指出汉武帝时期选拔人才的标准以及符合上述标准的选官制度。

(3)阅读上述材料,结合所学,请选择阐述:①故宫太和殿,是皇帝至高、皇宫至尊、皇权至上的建筑象征。结合故宫太和殿的建筑,说明其所体现的中国传统“皇权本位”文化。②周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐被誉为“北宋五子”,他们发展了儒家的“义务本位观”,请扼要说明,并写出他们在儒学发展史上的地位,再用实证例举“义务本位观”在平遥古城建筑中的体现。

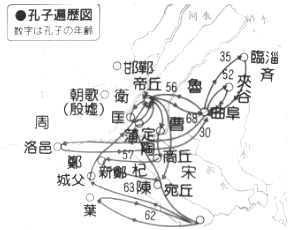

材料一:孔子为了实现自己的政治理想,曾率弟子周游列国,各国君主均未采纳他的主张。

——人民版《历史必修1》

材料二:(孔子的学说)最终流行了,并成为国家的正式教义。其一个原因在于,他的观点从根本上说是保守的,他接受现状,这自然受到上层统治者的欢迎。另一原因是,他强调道德原则,坚认道德原则是恰当地行使权力的先决条件。最后,孔子为在他去世两个半世纪后,随着帝国政府的建立而成为必不可少的官吏们提供了一门官场哲学。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三:天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。

——均引自《明夷待访录》

(1)结合所学知识,概括孔子的“政治理想”。根据材料一指出,在周游列国、主张未被各国采纳之后,孔子晚年回到了哪一诸侯国?他又以何种特殊方式继续致力于“政治理想”的实现?

(2)根据材料二及所学知识,指出孔子的学说成为“国家正式教义”的标志及其原因。

(3)黄宗羲的思想广受关注,有以下两种观点可供讨论:

①“其所论之民本思想实上继孟子贵民之绝学,下开梁启超、孙中山诸氏民治思想之先河”。

②黄宗羲的“民本思想”在“咨议机构”、“立法主体”两方面与近代西方民主理论有着根本区别。你同意哪种观点?若同意①请以黄宗羲的思想主张予以说明。若同意②请结合材料二进行论证。(只答序号不写理由不得分)

材料一 夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

——摘编自何怀宏《世袭社会:西周至春秋社会形态研究》

材料二 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉400余年,它渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂思想体系……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国——传统与变迁》

学者姜义华在其论著《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》得出以下结论。结论一:古代中华文明是一种以君主官僚国家政权体系为主轴,文化上高度认同而予以强化的政治大一统文明……。

——摘编自姜义华《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》

材料三 三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、先验与经验得结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出从夏、商、西周到春秋战国时期治国的制度体系发生的变化。面对春秋时期出现的新局面,孔子提出怎样的治国思想?

(2)汉朝统治者是如何通过“文化上高度认同”而强化“政治大一统文明”的?如何理解材料二中“儒家思想取得胜利”?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明末清初三大思想家为儒学注入的时代气息。

材料一 夫儒者以“六艺”(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》《乐》)为法。“六艺”经传以千万数,累世不能通其学,当年不能究其礼,故曰:“博而寡要,劳而少功。”若夫序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,虽百家弗易也。

——司马谈《论六家要旨》

材料二 北宋开始,门第已不存在,和尚寺也衰落了,搜罗不到人才。禅宗的新宗教,不啻叫人回头,由真返俗。而进士轻薄,终于担当不了天下大事。在这一情形下,须待北宋知识分子再来打开新风气,寻觅新生命。书院讲学,由此酝酿。他们要把和尚寺里的宗教精神,正式转移到现实社会,要把清净寂灭究竟涅槃的最高出世观念,正式转变成修身、齐家、治国、平天下的中国传统人文中心的旧理想

——钱穆《国史新论》

材料三 浙东学派,从南宋到明清,经过永嘉学派、永康学派、金华学派,从叶适,到王守仁,到黄宗羲,一脉相承,形成了一整套的经济思想和经济伦理。比如“永康学派”的代表人物陈亮提出的“义利兼顾”的思想……余姚人王守仁进一步提出“四民异业而同道”的经济伦理,到了黄宗羲更是明确地提出了著名的“经世致用”的思想。

——王耀成《宁波帮的经营理念》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出儒家思想的主要特点。

(2)根据材料二,指出理学家追求的政治理想是什么。据材料并结合所学知识,分析理学产生的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括浙东学派代表人物黄宗羲的政治观和经济发展观,并分析其思想特点。