材料一

——据邓洪波等《中国书院制度研究》整理

材料二 宋代书院的课程内容除以“四书”“五经”为代表的儒家经典外,还有儒学大师的研究心得。如程颐在鸣皋书院讲授自己所著的《易经》,陆九渊在象山学院,朱熹在白鹿洞书院,讲授自己的著作和学术见解。不同学术流派的书院课程也各不相同,各个学派的大师都在书院中自由讲授自己的学术思想。书院也将诗赋作为教材之一,主要有《诗经》《楚辞》等经典诗赋作品;一些书院还设有专门的诗歌赏鉴的地方,生徒们开展文会、诗会等活动。书院生徒还学习散文、传记文、议论文。历史典籍也是宋代书院的课程内容之一,宋代书院生徒学习的历史著作主要有《左传》史记》汉书《战国策》《公羊传》,以及《谷梁传》等。宋代书院的课程内容里还有实用技术,在书院里实行“分斋”教学,分别设立“经义”和“治事”两斋进行教学。“经义”斋是教授弟子学习和研究儒学经典;而“治事”斋是分科教授,其讲课内容主要是关于农田、治民、水利、算术以及军事等一些实用技能型知识。

——据刘河燕《宋代书院的课程内容及特点分析》整理

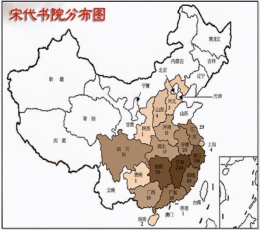

(1)根据材料一,概述宋代书院分布的状况,并结合所学知识分析其形成的背景。

(2)根据材料二,归纳宋代书院课程内容的特点。

材料一 “教化”一词在董仲舒著作中出现频率很高。他指出:“凡以教化不立而万民不正也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。”并反复强调:“今万民之性,待外教然后能善。”“天下所未和平者,天子之教化不政也。”“王者承天意以从事,故任德教而不任刑。”“春秋之所治,人与我也。所以治人与我者,仁与义也。以仁安人,以义正我。”“不养士而欲求贤,譬犹不(琢)玉而求文采也”,而“太学者,贤士之所关也,教化之本原也”。

——摘编自朱人求《董仲舒教化哲学研究》

材料二 “二程”关注国家前途,强调“帝王之道,教化为本”,多次直言上疏,用自己的思想学说影响皇帝,提出“格君心之非”“王道治国”等一系列政治举措和治理模式。程颢认为“得贤才为本”,请求皇帝兴办学校。在官吏的德才关系问题上,“二程”强调修己之道,以德为先。程颐呼吁要将“宽赋役”“劝农桑”等措施作为重民保民、治理天下的要务,实现富裕的同时才能进行道德教化。还提出了“饿死事小,失节事大”的婚姻妇女观。程颐指出,圣人虽然崇尚道德教化,但是也不能轻视刑罚的作用,应该在先有刑罚的基础上进行德化。

——摘编自丁静《二程教化思想及其当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明董仲舒教化思想提出的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳董仲舒与“二程”教化思想的相同之处,并简评“二程”教化思想。

| A.逐渐取代程朱理学 | B.对儒家思想的系统性批判 |

| C.社会影响比较广泛 | D.注重对儒学的个性化理解 |

材料邵雍(1012—1077),字尧夫,北宋理学家、数学家、诗人,与周敦颐、张载、程颢、程颐并称“北宋五子”。他年少时才智出众,慷慨激扬,欲求取功名。在苦读中他叹息道:“昔人尚友于古,而吾独未及四方。”宋仁宗皇祐元年(1049年),邵雍自共城迁居洛阳,以打柴为生,亲自烧火做饭以侍奉父母,并为自宅起名为“安乐窝”,自号为“安乐先生”。宋仁宗嘉佑时,皇帝下诏求散失的贤才,西京留守王拱辰把邵雍上荐应诏,任命他为将作监主簿,但他无意于仕途,拒绝了庙堂,选择了山林,刻苦为学,勤于研究。程颢为其所做的墓志铭里称,邵雍的学问纯正统一而不杂乱,就邵雍所达到的境界,可以说是安且成矣。

——摘编自《宋史·列传·邵雍》

(1)根据材料并结合所学知识,分析邵雍成为“北宋五子”的社会环境。

(2)根据材料,概括邵雍作为一代名士体现的精神价值。

材料一:信得良知过时,独往独来,如珠之走盘,不待拘管,而自不过其则也。

——黄宗羲《明儒学案》卷12《郎中王龙溪先生畿》

材料二:不应当将“悔改”一词理解为忏悔仪式,即教士主持下的告解和补赎……真诚悔过的基督徒,就是不购买赎罪券,也能够获得全面免除罪罚的权利。

——马丁·路德《九十五条论纲》

(1)根据材料一概括阳明心学的理论核心,并结合所学知识说明阳明心学的积极之处。

(2)根据材料二概括马丁·路德的思想主张,并结合所学知识分析宗教改革对近代西方民族国家形成的作用。

材料一 宋朝在疆域占领和控制能力相对比较差,军事实力相对比较弱,所以只能依赖文化和教化的力量,靠弘扬道统把“大一统”的“德性”因素发扬到极致,来弥补疆域控制能力的不足。无法拥有足够的疆域是宋明士大夫共同拥有的集体历史记忆,他们通过弘扬儒家道统弥补疆域缺失带来的心理阴影。宋代以后儒学有了更多的拓展空间,儒学理念真正从上层下渗到了基层社会,成为普通民众遵循的信条。

材料二 明代北面的一大片土地都被蒙古残部所占据,东北是女真实际控制的地区,所以明代的疆域大体上是和蒙古人与女真的统治地区平分秋色的。明史专家顾诚先生曾提出明朝和北方的瓦剌、东北的满人构成了对峙的关系,基本上是以防御的态势来构架整个疆域格局。边疆地区依靠军事体制布防,沿长城一线基本上由卫所和都指挥使控制。而明朝在疆域控制上无法实现真正的大一统。

材料三 清朝皇帝同时拥有两种“正统性”,一方面继承内地的汉人文化传统,通过弘扬儒家道统礼仪的方式进行统治;同时皇帝又尊崇藏传佛教,在蒙古和西藏等藩部地区实施其宗教化的治理策略。清朝实现了“大一统”三要素的整合,即拥有广阔的疆域,对前朝正统性的合理继承并加以变通,创造性的建立起了“二元正统性”,以及对德性民心的占有和收束。

——以上材料摘编自杨念群《“大一统”的命运:从“康乾盛世”到“晚清变革”》

(1)根据材料一和所学,简述理学创立和发展的过程,并概括“德性”因素影响下形成、并成为“信条”的社会氛围。

(2)根据材料二并结合所学,从军事和生产方式的角度,指出明朝与北方少数民族对峙中北部疆界的分界依据,并概括明朝北方防御构架的表现。

(3)根据材料三和所学,请选择阐述:①列举康熙帝弘扬儒家的史实,以佐证对内地“德性民心的占有和收束”,并依据“广阔的疆域”提示,用一句话概括清朝在我国国家疆域形成过程中的地位。②写出清朝主管“藩部地区”事务的中央机构名称,并概述康熙帝时期对这一地区宗教化治理的措施。

材料一 程颐强调“知”是“行”之“本”,“知”决定“行”,“行”则是由“知”派生而来的,能知必能行,知而不能行,只是未真知。朱熹不赞同程颐过于强调知难行亦难的说法,而是提出了“行重知轻”论。他明确指出,“知”若只会“纸上谈兵”而不去实践,“知”则不是“真知”,“行”也不是“真行”。

——摘编自张梦思《王阳明知行合一.及当代价值探析》

材料二 王阳明所处的明代中叶,社会处在动荡之中。统治阶级面临着言行不一,知行脱节的道德危机。科举作为选拔经邦治国人才的制度日益僵化,官僚士大夫和一般知识分子都信奉程朱理学,治学偏重格物致知。王阳明感叹当时社会道德沦丧的情况,他从各种经历中深刻体会到,要救深陷危机的明王朝,单靠镇压是不行的。要从思想上消除人们对封建制度的反抗意识,做到知行合一。王阳明认为程朱理学一味地强调知行为两件事,过分割裂了知行的关系,导致不能将道德知识付诸道德实践的情况。“某尝说知是行的主意,行是知的功夫,知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知己,自有行在,只说一个行,已自有知在。”“行之明觉精察处便是知,知之真切笃实处便是行”他提出的知行合一就是要将知和行并作一件事,将道德认识和道德实践相统一,以便消除以前程朱学派一味强调知先行后而带来的知行脱节的情况。

——摘编自刘子是《王阳明提出知行合一有什么时代背景?》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括程颐和朱熹在知行关系认识上的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明王阳明对程朱理学的发展及其原因。

材料一 南宋淳煕二年(1175年),昌祖谦为了调和朱熹与陆九渊兄弟的在治学方法上的分歧,使之“会归于一”,特邀朱熹与陆九渊兄弟等到江西信州鹅湖寺相会,讨论学术问题,史称“鹅湖之会”。朱熹之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。朱以陆之教人为空疏,陆以朱之教人为支离。朱、陆多次展开思想交锋、学术论辨而终未能“会归于一”,但这使整个理学思潮发展更加丰富多彩,展露出生命活力。

——根据陈支平《朱子学理学:唐宋变革与明清实践》整理

材料二 “(嘉善陈氏告诫族人)宗族传习不齐,耕读之外,工商经纪,悉从便业。”“本地止以商贾为业,人无担石之储,然亦不以储蓄为意。即舆夫仆隶奔劳终日,夜则归市酒,夫妇团醉而后已,明日又别为计。“至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异,人情皆赴观焉。…淮南盐商,既穷极奢欲,亦趋时尚,思自附于风雅。”

——摘自樊树志《晚明大变局》、梁启超《清代学术概论》等

材料三 明清年间,古代中国的精英文化和大众文化仍在原有轨道上奔驰。胸怀天下,讲究浩然之气的精英文化传承着先王之道夯实着民族根基。品味多样,寄情理于形式的大众文化刻画着世间百态丰富着历史记忆。

附:《十五贯》重新编演前后的变化

| 时间 | 观众群体 | 思想内涵 | 表达方式 |

| 清代 | 士大夫阶级 | 专制迷信思想 | 深奥 |

| 重新编演(1956年)后 | 普通大众 | 实事求是 | 通俗 |

——根据余英时谈中国文化、《中国文化遗产》等改编

(1)根据材料一,结合“朱陆”各自对对方治学方法的攻讦指出“鹅湖之会”中双方学说的分歧,概述这一时期儒学的新发展。

(2)写出昆曲极盛的起讫时间。昆曲兴于苏湖,根据材料二概括明朝中后期苏湖一带民众社会生活的面貌,以此展现昆曲兴起发展的时代。

(3)材料三提供了精英文化和大众文化两种视角,请选择其一进行阐释:①精英文化,以黄宗羲的思想主张予以说明;②大众文化,根据材料并结合所学分析昆曲能够焕发新生的原因。

9 . 材料 张载(1020年-1077年),字横渠,北宋思想家,今陕西宝鸡市人。因辽、西夏犯边,幼有从军报国之志。后经范仲淹“儒者自有名教,何事于兵?”点拨,转而习儒,出入佛道,悟出三教互补的道理,创立关学。提出“太虚气说”:气生万物,为世界本源,“气之本性即人和万物之本性”。进而阐发“民胞物与”的理想,发展了“天人合一”的思想。对于先秦以来关于人性的争论问题,他提出人有“天地之性”(先天禀赋)和“气质之性”(后天环境造就)的人性二元论,并指出人应在教育中变“气质之性”,恢复“天地之性”成为圣贤,提出“幼而教之,长而学之”的教育思想。现代哲学家冯友兰先生将关学主旨概括为“横渠四句”:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,影响深远。

——摘编徐洪光《张载的哲学和他的时代》

(1)依据材料并结合所学知识,概括张载的思想主张。

(2)依据材料并结合所学知识,分析张载创立关学的背景和意义。