材料 古者以天下为主,君为容,凡君之所毕世而经营者,为天下也;今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也今也天下之人怨恶其君,视之如寇仇,名之为独夫,固其所也。

——摘编自《明夷待访录》

缘夫天之下大,非一人之所能治,而分治之以群工。故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。吾以天下万民起见,非其道,即君以形声强我,未之敢从也。夫治天下我曳大木然….君与臣,共曳木之人也。

——摘编自《原君》

后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也、思患于未然以为之法。然则其所谓法者,一家之法而非天下之法也……法愈密而天下之乱即生于法之中,所谓非法之法也。

——摘编自《原法》

古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救,则天子不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣…使宰相不罢,自得以古圣贤,王之行摩切其主,其主亦有所畏而不敢不从也。

——摘编自《明夷待访录》

学校,所以养士也。然古之圣王,其意不仅此也,必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备…天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。是故养士为学校之一事,而学校不为养士而设也。

——摘编自《学校》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明末清初“社会转型”的表现。

(2)根据材料,说明黄宗羲对旧制度做了哪些批判与重构。

| A.否定孔孟儒学 | B.冲破“天朝上国”观念束缚 |

| C.主张民本思想 | D.批判“私天下”的君主专制 |

材料一“内圣外王”一词,最早见于道家著作《庄子·天下篇》:“是故内圣外王之道,暗而不明,郁而不发”,虽然内圣外王是由道家最先提出来的,但是儒家却将它进一步阐释,作为自己的奋斗目标和人生理想,对后世产生了深远的影响……儒家思想是一种积极入世的思想。“内圣”是指个人通过提高自身的心性修养而达到的一种高尚境界或者说是理想的境界;“外王”是指个人把这种高尚的心性修养推广到自身以外的社会领域,用这种高尚的心性修养来治国安民。儒家在其历史嬗变过程中……“内圣”和“外王”在不同的时期,其侧重点也不尽相同的。

——摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

材料二 儒家的“内圣外王”体现了个人与社会、自我价值与社会价值的高度统一。儒家很重视人的社会本性,荀子说:“人生不能无群。”马克思也曾经说过:人无非是一切社会关系的总和。……“内圣外王”的理想人格,是建立在个人与社会关系的基础上。每个人都想实现自我价值,然而这个自我价值必须与社会价值相统一,在这种情况下,当自我价值转化为社会价值时,才是有意义的,才可以说是自我价值的实现……儒家“内圣外王”道德与政治的统一。儒家思想是一种伦理道德思想,又注重对民众的教化,那么怎么才能达到最好的效果呢?这就要将这种道德思想与国家政治相结合。才能把这种道德思想落实到现实之中。这种道德与政治的统一最好的例子就表现在儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的观点上。孟子说:“其身正而天下归之。”离娄认为个人修养只有达到一定的程度才有资格治理国家……内圣外王思想作为儒家的核心思想之一,是中华民族的宝贵思想财富……通过内圣外王我们能够感受到一种自强不息、积极有为的精神。这种精神是我们整个中华民族的精神…

——摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

材料三 在东西方文化中,“内圣外王”与“哲学王”是两个绕不开的概念。二者发轫早,源流长,影响深远。“哲学王”是柏拉图政治思想中的核心观念,也是柏拉图一生的信念。由“哲学王”统治的“理想国”这一乌托邦愿景,影响一代又一代西方思想家,亚里斯多德较乃师更为现实,但是也没有绕过“哲学王”……谁可以“内圣外王”,谁能成为“哲学王”?柏拉图将除去哲人、知识阶层以外的阶级排除在权利中心以外,认为“哲人”是少有的,只有具有伟器的人方可为之,毫无疑问,这是精英主义。由精英统治“庸众”。东方则不然,孟子认为,“人皆可以成尧舜”,无所谓贤或者不肖,是不为非不能,不仅告诉你可以成为智慧人,而且告诉你方法,比如慎独修身。所以东方无所谓精英,只有士大夫,不是坐而论道脱离群众,而是引导群众,发智明德,使努力向学,大家一齐动手,最终天下大同…

——摘编自《联合参谋学院》

(1)根据材料一的观点,联系所学知识,指出宋明理学与明清儒学是怎样表现“内圣外王”的。

(2)根据材料二材料三联系所学知识,概括“内圣外王”思想的特点与柏拉图的主要贡献。

(3)根据上述材料联系所学知识回答“内圣外王”思想与“哲学王”思想产生的历史条件。

4 . 儒家思想是中国古代的正统思想,这一思想体系不断发展,在中国历史上有着重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 理学家们为了建立儒家的形而上学,他们一方面借鉴佛教和道教在哲学本体论方面的成果,一方面在传统儒学寻找能够用来构筑哲学形上学的因素,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系。就此而言,它体现着宋明理学家们融合创造的哲学智慧。

——赵志霞《浅谈宋明理学在儒学发展中的地位》

材料二 船山(王夫之)视宇宙为一生生不息之历程。在这个历程里,气之阴与阳不断地融合,如是,气与理俱日新不已。这种哲学适用于政府与历史上,导致了反传统而大胆的结论。理既只是存现于具体事物与制度之中,那么宋明新儒学所制定为社会之典范的“天理”,就根本不存在了。

——陈荣捷《中国哲学文献选编》

材料三 大一统的封建帝国需要这样一种宗教:用统一的神权来神化君权,用祖先崇拜来巩固宗法等级制度,用“天定”的禁欲主义的清规戒律来束缚民众,用教主崇拜来管制思想。……帝王选中儒家,经历上千年的时间,经历两次改造,儒家变为儒教,孔子抬高为被崇拜的偶像。

——任继愈《儒家与儒教》

(1)根据材料一,分析宋明理学相对于传统儒学的新特点。

(2)依据材料二,指出王夫之反对理学的依据是什么?请以其同时代的一位思想家的观点为材料二中“导致了反传统而大胆的结论”提供一则佐证。综合材料一、二,说明明清时期儒学发展的特点。

(3)根据材料三,列举史实说明从儒家思想到“儒教”的两次改造。试分析这种改造的历史影响。

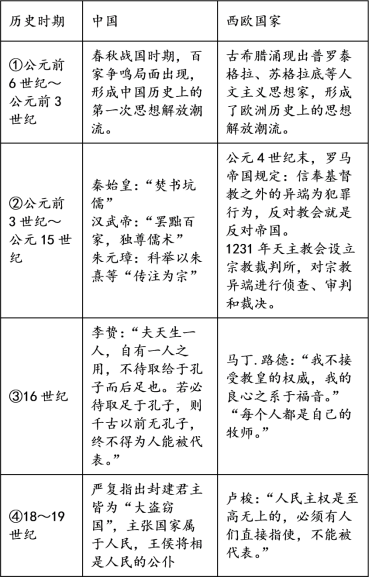

(1)据材料,比较中国和西欧不同历史时期思想发展史,概括各个时期相同的历史特征。

(2)根据材料概括“公元前3世纪~公元15世纪”中国和西方思想文化政策的相同点,结合所学知识,分析其在目的和影响上的相似性。

(3)据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张。结合所学知识分析18~19世纪中西方思想家思想主张产生的原因有何不同。

(4)综上,谈谈你对中西方思想发展演变的认识。

材料

| 商鞅《商君书·农书》 | 圣人知治国之要,故令民归心于农。归心于农,则民朴而可正也,纷纷则易使也,信可以守战也 |

| 冯天瑜《中华文化史》 | (宋代)别有一种文化形态崛起,这就是在熙熙攘攘的商市生活、人头攒动的瓦舍勾栏中成长起来的野俗而生动的市民文化 |

| 黄宗羲《明夷待访录》 | 世儒不察,以工商为末,忘议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也 |

| 顾准《希腊城邦制度—读希腊史笔记》 | (希腊)在海外贸易和工商业比较发达的城邦,新兴工商业者阶层追求民主权利的渴望更加强烈 |

围绕材料,结合中外古代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确所写论题,阐述须史论结合)

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一儒学自16世纪始大规模西传入欧,到17、18世纪在欧洲掀起了“中国文化热在宗教、哲学领域,欧洲的启蒙思想家们从孔子的“天追自然观”中找到了中国存在原始自然信仰的证据,他们认为,这种信仰不是天神论,而是“自然的道理”,并据此来批判被他称为“理性之大敌”、“文明之恶棍”的基督教神学《在道德伦理、政治制度方面,儒学的突出特征是倒重于道德伦理,并使之与社会政治相结合,以达到国家的“仁政德治”。伏尔泰对此无比推崇,百科全书派代表霍尔巴赫也呼吁“欧洲政府非学中国不可”,他们借此反对旧道德,期许建立新的社会秩序。而此时,中国明清之际的启蒙思想家们也在积极地从先秦儒学中汲取营养。黄宗羲指出,“古者以天下为主君为客,凡君之所毕世经营者,为天下也”,得出“为天下之害者,君而已矣”的结论,这是对孟子“民贵君轻”民本思想的重新阐发;王夫之则对维护君主专制的宋明理学给予坚决批判,他认为“人欲”不能扳杀,“天地之产,皆有所用,饮食男女,皆有所负”,这是对先秦儒家“性也,天之就也”(《孟子•解蔽》)的“人性天就论”思想的重新焕发。

(1)根据材料一,指出17、18世纪中国和欧洲的启蒙思想家借助儒家思想进行现实批判的不同之处。结合材料二和所学知识,分析上述批判出现的相似社会基础。

材料二17、18世纪中西方社会均处于较剧烈的变动之中,生产力发展的张力鼓动着先进的阶级或阶层要突破传统政治的鹿败和官方哲学的愚昧,因此,中国和欧洲的启蒙思想家们取用儒学精蕴的社会基础存有某种相似性。但因二者的现实环境却存在着根本区别,欧洲正处于新旧思想,新旧力量激烈交锋的状态,而中国社会经济、政治并未发生根本变化,这就注定了二者产生的影响迥然不同,儒家学说在启蒙运动中产生了推波助澜的作用,进而促进了欧洲社会的巨大变革,而中国的启蒙活动却未能形成一种推动社会进步的择有力的思想运动。

——以上均摘编自谈家胜:《17、18世纪中西启蒙思想家取用儒学精蕴及其影响之比较》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致17、18世纪中国和欧洲的启蒙思想家对现实进行批判产生影响迥异的历史原因。

材料一

守旧而又维新,复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”以及虽然在变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。汉代以后,儒学几经变化。礼教德治思想始终一贯,从而成为中国传统文化的正宗。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二

朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。天理是公道和良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应该根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理,灭人欲”等理学观念的反思》

材料三

在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。这种生活本体的变化引发了作家创作意识变化,时代前进的要求也为时代前进的思想变化提供了基础。李贽在这样一种生存环境下,他的思想也有了初步的“民主意识”,从而为他的“民本意识”突破儒家“民本思想”提供了社会基础。从李贽生存的地理环境来看,当时李贽生活在比较繁华的贸易港口泉州,西方的一些先进思想和观念通过这一窗口传播进来。在中西方文化的交融影响下,李贽的思想更具反叛精神,富有战斗性。

——肖国华《李贽的儒家情节》

(1)根据材料一和所学知识,分析儒学在先秦一度成为“显学”的原因及儒家学说被“捧上独尊地位”的过程。

(2)根据材料二和所学知识,概括理学思想的进步之处。

(3)根据材料三和所学知识,概括李贽思想产生的主要社会背景。

(4)根据上述材料和所学知识,分析说明儒家思想能够长期居于中国传统文化的主流地位的原因。

| A.以世卿世禄制解决科举制八股取士的弊端 |

| B.以地方分权制约高度集中的君主专制权力 |

| C.解决商品经济发展情况下出现的利益纷争 |

| D.仿效西方建立中央与地方实行分权的制度 |

| A.反对重本抑末,主张“工商皆本” |

| B.反对闭关锁国政策,主张对外开放 |

| C.反对行政权力支配社会经济运作 |

| D.猛烈抨击封建伦理道德抑制人性 |