1 . 科技创新对国家的发展和社会进步起着关键性的作用,是社会进步的动力源。阅读下列材料,回答问题。

材料一

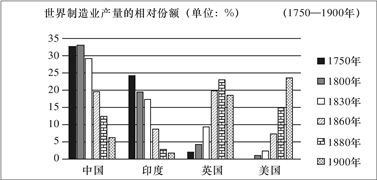

——据美国学者保罗·肯尼迪《大国的兴衰》一书中引用贝罗克的计算数据

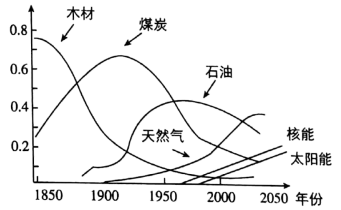

材料二下图为世界主要能源消费构成比例表

| 年份 | 木材 | 煤炭 | 石油 | 天然气 | 核能 | 太阳能 |

| 1850年 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1900年 | 0.25 | 0.65 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |

| 1950年 | 0.08 | 0.50 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0 |

| 2000年 | 0.02 | 0.21 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |

(1)根据材料一,概括说明1750—1900年间中国和西方国家制造业变化的趋势。结合所学知识,简要分析发生这一变化的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳1850年以来世界能源消费结构演变的特点,据此分析导致其演变的原因。

(3)综合上述材料和信息,谈谈你的认识。

16世纪中期,德国更多的学生寻求在法学和神学上的专业训练,进入高级学院的学生增加了。从前神职人员不需要也不要求从神学院毕业,如今渐渐成为新教神职人员必不可少的要求,这同新教教会的性质和重视教义的解释有关。法学的地位也由于世俗政权的需要而大大增强了。然而,医学和自然科学在大学仍是无足轻重的。此时的大学虽然智力水平多少有所提高,但仍赶不上当时一般智力水平发展的速度。当时数学和自然科学仍被排斥在大学之外。哥白尼、伽利略、牛顿等著名科学家的成就都是在大学之外取得的。

17世纪中期,大学不再是进步的机构,而被看成是过时的和逐渐衰亡的教育机构,1700年,德意志各邦共有28所大学,其中许多生源不足,难以运转。在18世纪末,大多数德国大学被描绘成主要由卖弄学问的人所占据的机械辩论的场所。有的科学家要求取消大学。德国在18世纪经历了两次大学改革运动,但仍不尽人意。

19世纪初,威廉·洪堡等人推行的大学改革成就显著。他推行教学和研究相结合的原则,创立了德国式的研究型大学,培养的人才具有良好的学术修养和专精的知识,而且富有科学研究的精神。比如:德国莱比锡大学建于1409年,初期开设的课程有神学、文科(语言)、法学、医科。以后逐渐增加,至19世纪开设了数学、天文学、哲学、逻辑学、物理学、化学、生物学、解剖学等几十个科目,并设立了研究院,鼓励科学研究。德国的其它大学也普遍发生了这样的变化。由于教育的高度发展,德国创造了19世纪末的奇迹。

请回答:

(1) 根据材料和所学知识,分别概括16世纪中期和17—18世纪德国大学的发展状况及其客观原因。

(2)依据材料归纳15至19世纪德国大学课程改革的趋势,并结合材料和所学知识分析这对19世纪末的德国产生了哪些重要影响?

(3)根据以上材料和所学知识,我们可以得出哪些认识?

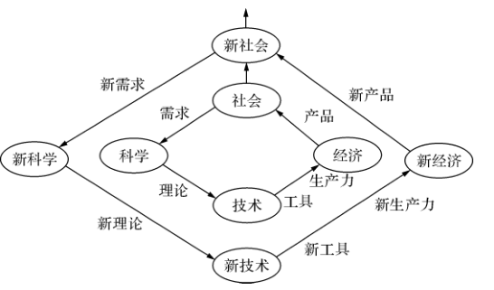

材料 钟义信在《社会动力学与信息化理论》一书中把科学、技术、经济、社会之间的相互作用、相互影响和相互制约的关系归纳为科学一技术一经济一社会的互动理论,它的基本模型如下图所示:

根据科学一技术一经济一社会的互动理论和世界近代史的相关知识,提炼出一个观点并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

4 . 科学技术是构成综合国力的重要因素。在经济全球化的形势下,国际竞争日趋激烈,归根结底是科技与人才的竞争。阅读下列材料,回答问题。

材料一《历史上最有影响的100人》书中科学家占38位。右图两位科学家就是其中的杰出代表,两人的科技成果决定时代发展。

材料二19世纪70年代,德国瞄准对重工业和新工业发展有决定影响的科技领域,设立许多科学研究机构。俾斯麦鼓励德国学子去学习和掌握德国还没掌握的高新科技。特拉瑙带回了爱迪生的电灯制造专利权。1883年创办德国爱迪生公司。电气工业的发展是造成德国90年代德国经济繁荣的基本因素。1851年至1900年,在重大科技革新和发明创造方面德国超过英法之总和,仅次于美国,居世界第二位。

——摘编自丁建宏《德国通史》

材料三科学不仅刷新了我们的世界图景,也刷新了我们的日常生活。……然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正在显露出来。人类通过大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。

——摘自吴国盛《科学的历程》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,用具体史实说明“两人的科技成果决定时代发展”的理由。

(2)根据材料二,归纳德国发展高新科技的途径。结合所学知识,说明19世纪后期德国科技发展的政治因素。

(3)据材料三,怎样理解科学“动摇了人类生存的根基”?如何应对这种“潜在的危险”?

材料一 19世纪80年代,德国的卡尔•本茨等人成功地制造出内燃机驱动的汽车。其实,在此以前六七十年,就已经出现汽车了。那时,英国伦敦的街道上就行驶着蒸汽公共汽车。但是,当时正处在工业革命后期,火车机车已发明出来并引发起兴办铁路的热潮。正兴致勃勃地投资筑路的英国资本家把汽车的出现视为威胁,他们千方百计想把尚处于摇篮时期的汽车消灭掉。因此他们不是使用暴力毁坏、劫掠汽车,就是派人举旗子在汽车经过的地方,向过路人叫喊:“可怕的机器来了!”

——选自高中历史教学辅导书《教师教学用书》

材料二

| 主要发明 | 从发明到应用的时间 |

| 蒸汽机 | 84年 |

| 发动机 | 65年 |

| 原子能 | 6年 |

——根据教材中的小字部分归纳而来

材料三 2005年12月28日,朝韩两国在朝鲜境内的开城工业园区举行“通信连通”仪式,庆祝开城工业园与韩国之间的直通电话正式开通。从明年起,南北除了在信息技术领域开展学术交流等民间项目以外,还有望从政府角度全面推进信息技术合作。

——《人民网》

请回答:

(1)除材料一中所提到的交通工具外,同一时期在交通运输方面的成就还有哪些?这些交通工具的发明给人类带来怎样的影响?从材料中你得到什么启示?

(2)材料二说明了什么?试分析其中的原因。

(3)材料三所提电话、通信技术是何时发明?材料三所反映的历史现象说明了什么?

(4)通过上述分析,你得出什么结论?

材料一 《西方文明史》中写道:大约在1660~1789年,西欧专制主义盛行,欧洲智力和文化的历史也经历了中世纪以来最重大的变化。

——《西方文明史》

材料二 17世纪整个欧洲大陆处于宗教迫害之中,新思想被当作“异端”、“邪说”而受压制,科技人才被处罚。与此同时,战争也连绵不断,法国处于内战和向外扩展的连年战争中,意大利四分五裂……这样,就使科学人才纷纷流向地处欧洲边缘而较稳定的英伦三岛。1740年经英国政府批准的实用专利只有4件,1750年为7件,1760年又增加了4件。

——《英国经济史编》

材料三

(1)根据材料一结合所学知识回答,推动这一时期“欧洲智力和文化的历史”发生重大变化的科技、思想因素是什么?并分析这种变化对欧洲社会发展的推动作用。

(2)根据材料二归纳第一次科技革命发生的条件有哪些?

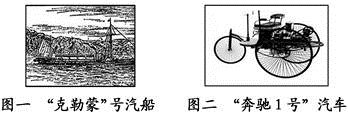

(3)依据材料三指出从图一到图二交通工具在动力上发生了怎样的变化?与这一变化密切相关的新能源是什么?指出当时这种新能源的应用对世界经济发展有哪些影响?

7 . 阅读材料,回答问题。

材料一在上古时期,许多文明古国基本上独立取得自己的科学技术成就,中国是其中的一个中心。中古时期,巴比伦、埃及、希腊等国衰落,只有中国仍居世界前列,除了蚕桑、茶等农业技术、冶铁术、造纸术、造船、瓷器、指南针、印刷术、火药、拱桥、针灸等外,远远比西方国家先进的成就还有:指南车、记里鼓车、水碓磨、龙骨车、石碾、风箱、独轮车、马颈套、弓弩、天然气井等。中国先进的技术成就和在天文、数学、化学、医学等方面的知识,向东、向南传播到朝鲜、日本、越南和印度等国;向西传播到波斯、阿拉伯,并且扩散到欧洲,对世界科学技术发展做出了巨大贡献。

——申漳《中国古代科技简史》

材料二正如艾赛亚•柏林所说的:“牛顿思想的冲击是巨大的,无论对它们的理解正确与否,启蒙运动的整个纲领,尤其是在法国,是有意识地以牛顿的原理和方法为基础的,同时,它从他那惊人的成果中获得了信心并由此产生了深远的影响。”

——科恩《科学中的革命》

材料三中国现代化战略研究课题组组长何传启说:中国经济现代化曾经错失三次历史性机遇,第一次是1793年错失第一次工业革命扩散的机遇;第二次是1842年至1860年错失第二次工业革命起步的机遇;第三次是1957年至1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇。

——《中美差距100年》

材料四新中国成立以来部分重大科学技术成就

| 时间 | 重大成就 | 作用和意义 |

| 1961年 | 1.2万吨水压机制造成功 | 我国成为能制造大型锻压机械的国家 |

| 1964年 | 中国第一颗原子弹爆炸成功 | 加强了中国国防能力 |

| 1970年 | “东方红一号”发射成功 | 成为世界上第五个发射卫星的国家 |

| 1965年 | 人工合成结晶牛胰岛素 | 世界上首次人工合成蛋白质 |

| 1974年 | 籼型杂交水稻育成 | 世界上首次育成杂交水稻 |

——整编自人民教育出版社《中国现代史》

请回答:

(1)根据材料一,归纳古代中国科学技术发展的特点。

(2)材料二中所说的“牛顿的原理和方法”指的是什么?说明牛顿的成就对思想界如何“产生了深远的影响”。

(3)根据材料三并结合所学知识,从中国古代科技自身特点和思想文化背景角度,分析“中国经济现代化曾经错失三次历史性机遇”中错失前两次机遇的原因。

(4)材料三认为中国“1957年至1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇”,这与材料四中新中国成立以来取得了令人瞩目的重大科学技术成就相矛盾吗?结合所学知识分析说明。

材料一 由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,于是传统的宗教信仰被动摇了……启蒙思想家在牛顿革命的启发、激励下所进行的种种思考……牛顿革命确立了充分尊重经验事实的理性化或科学化的思维传统,这种科学思维的普及和最初效应,还是一系列学科领域的飞跃发展。

——马克垚《世界文明史》

(1)依据材料一,概括牛顿的科学成就和影响。

材料二 珍妮纺纱机的发明者哈格里夫斯是织工,后来做了木匠;骡机的发明者克伦普敦是纺纱工兼织工;只有发明蒸汽机的瓦特具有一定的科学知识,初步地将科学与技术结合起来。但在第二次工业革命期间,几乎没有什么工业部门未曾受到科学新技术的影响。

——刘宗绪《世界近代史》

(2)依据材料二,分别说明两次工业革命的特点。结合所学知识,说明第二次工业革命科技发明的中心是哪些国家?

材料三 大战的爆发及其结果却使美国成为第三次科技革命的发源地……1940—1941年,美国政府成立了国防研究委员会、科学研究发展局,以加强对科学研究工作的领导。战前美国政府提供科研经费只占全国科研经费的19%,而战时则增加到83%。……大战爆发后,英国的科技人员通过政府派遣和自愿前往的方式流向美国……德奥意等国的科学家则因不堪忍受法西斯的种族歧视或思想禁锢而前往美国。……来到美国的科学家们出于反法西斯的正义感,都为战胜法西斯积极贡献自己的力量。

——李积顺《第二次世界大战与第三次科技革命》

(3)依据材料三,概括美国成为世界科技中心的原因及影响。

材料四 20世纪80年代初,英国前首相撒切尔夫人就曾预言:“21世纪的竞争是科学技术的竞争。”世纪之交,科学技术日益成为国际经济竞争的核心,世界各国家和地区纷纷针对各自情况,将发展科学技术列入首要政策议程,以迎接并推动知识经济的到来。

——张建华《世界现代史》

(4)依据所学知识,指出20世纪90年代美国在经济全球化和信息技术革命的推动下出现的新的经济增长模式,并分析其特点。

材料 改变世界的七种元素:代表着力量又具有进攻性的铁;组成生命又释放热量的碳;折射着人类贪婪欲望的金;为世界留下影像的银;蕴藏巨大毁灭能量的铀;创造白色纯净空间的钛;以及催生互联网世界从而彻底颠覆人类生活的硅……发现元素和利用元素的历史,也是人类进步革新和贪婪疯狂的历史,在促进人类繁荣的同时,也改变着人类的本性,引发人性中最黑暗的一面。

——据(英)约翰·布朗《我们如何走到今天:改变世界的7种元素》

运用所学历史知识,在上述七种元素中选择任意一种,概括其表现形式的变化,指出历史上与其相关的史事,并结合史实说明其产生的历史影响。(要求:简要概括表现形式的变化,写出至少一例与其相关的史事,结合具体史实说明历史影响。)

材料一 我国古代很早就有关于使用石油的记载。《元和郡县图志》中记载(公元578年)“石脂水……燃之极明……突厥围酒泉,取此脂燃火焚其攻具,得水逾明,酒泉赖之获济。”唐代段成式《酉阳杂俎》云:“石漆,高奴县石脂水,水腻,浮水上如漆。采以膏车及燃灯极明。”宋代沈括在《梦溪笔谈》中记载:“鄜、延境内(今陕西境内)有石油……余疑其烟可用,试扫其煤以为墨,黑光如漆,松墨不及也,遂大为之,其识文为‘延川石液’者是也。此物后必大行于世,自余始为之。”

材料二 下图为世界能源消费构成比例图。

(1)根据材料一概括石油在中国古代的主要用途。结合所学知识,分析19世纪中期以后石油“大行于世”的原因和影响。

(2)根据材料二,分别指出19世纪中期、20世纪中后期能源消费结构的变化。结合所学知识,分别说明第一次工业革命、第三次科技革命中两次能源的重大突破对中国历史发展产生的积极作用。