| A.维新变法运动群众基础雄厚 | B.国人的民族意识已彻底觉醒 |

| C.康有为注重思想舆论的引导 | D.报刊是启迪民智的主要方式 |

| 人物 | 主张 |

| 康有为 | 每世之中又有三世焉,则据乱亦有据乱世之升平、太平焉,太平世之始亦有据乱、升平之别。 |

| 李大钊 | 经济的构造,依他内部的势力自己进化,渐于适应的状态中,变更全社会的表面构造……有许多事实可以证明这种观察事物的方法是合理的。 |

| A.否定传统文化 | B.试图营造民主革命舆论 |

| C.强调唯物思想 | D.注重探索社会发展规律 |

材料 当古老的中国社会之船突然从狭窄的民族溪流驶入急遽的世界洋流时,由于其思想受到当时中国政治经济、文化等客观条件的制约,在向西方寻找真理进而构建思想体系时,必将植根于中华民族深层土壤之中,受到中华民族独有心理素质、民族性格和文化传统的影响。在中国有深厚基础的是封建统治传统和小生产者的狭隘意识,这些均成为阻碍中国前进和发展的巨大障碍。清廷在政治军事上的一败涂地,严重损害了中华民族的整体利益,使中国越来越落后于急剧变化的世界形势。

——摘编自张嘉友《从第一次鸦片战争探究近代中国文化思想的嬗变》

根据材料并结合所学知识,自拟一个具体论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确)

| A.呼吁国人支持维新变法 | B.痛恨保守派势力强大 |

| C.号召民众维护国家主权 | D.迫切的救亡图存愿望 |

材料一 1898年,康有为在《请断发易服改元折》中公开向皇帝提出脱去长袍马褂改穿新式服装。在强调“与欧美同俗”的同时指出必须改革中国褒衣博带的服饰传统。他提到:“然以数千年一统儒缓之中国褒衣博带,长裙雅步而施之万国竞争……诚非所宜矣。”这一举措对于中国来说是一次意义重大的思想启蒙。

材料二 中山装是孙中山先生服饰改革思想的典型体现,其基本思想为:“博采西制,加以改良;此等衣式,其要点在适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻。”中山装的四个口袋象征国之四维,礼,义,廉,耻。因其口袋的对称性,给人以凝重,持重,庄重之感。三个袖扣象征三民主义,民族,民权,民生。而门襟的五个纽扣则象征五权分立,立法,行政,司法,考试,监察。衣袋上的四个纽扣象征人民拥有的四权,选举,创制,罢免,复决。袋盖的倒山形样式则代表对知识分子的重视。中山装虽取材于外来服饰样式,却是一种将外来服饰改制成功的典型,因符合中国的国情与审美风格,深受中国人民的喜爱。至今仍被国人穿用,成为中国国服男装的代表。

——上述材料摘编自《西风东渐与都市主流服饰文化变迁(1898—1927)》

(1)根据材料一,概括康有为的服饰观,并结合所学知识简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山服饰观的特点,并简析其原因。

| A.顺应了救亡图存的潮流 | B.掀起了思想解放运动 |

| C.创立了适者生存的理论 | D.备受维新人士的推崇 |

| A.与洋务派政见相同 | B.赞同维新变法思想 |

| C.借助儒学宣传变法 | D.竭力维护社会现状 |

| 1823 年任江苏按察使 | 1837 年升湖广总督 | 1839 年受命钦差大臣赴广东禁烟 | 1840 年主持禁烟期间 |

| 澄清江苏吏治, 改革审判程序, 亲自裁决案件 | 采取“修防兼重”, 使江汉数千里长堤无一处漫口 | 请人翻译英人慕瑞的《世界地理大全》,在此基础上辑成了《四洲志》 | 购买外洋大炮,“并购旧洋船为式,使兵士演习攻首尾、跃中舱之法” |

| A.由补偏救弊到拨乱反正 | B.由匡时济世到倡导变革 |

| C.由改革内政到关注世界 | D.由天朝上国到师夷长技 |

材料一 中国闭关自守五千年的古老大门,从此被英国的军舰打开,再不能复合。这是自盘古开天辟地以来,从没有过的巨变,中国所面临的差不多全是中国一向自负的传统文化中没有的东西,不但军舰从来没有,连随着军舰大炮带进来的新思想、新观念也从来没有。中国固有的生活方式和固有的意识形态,开始受到强有力的冲击,在阵痛中,中国人选择扬弃、选择勇敢地面对……

——摘编自柏杨《中国人史纲》

材料二 1902年,梁启超在《新民丛报》上连载《论中国学术思想变迁之大势》一文,最早使用了“中华民族”一词,指代汉族。1905年,他又在该报第65﹣66号发表《历史上中国民族之观察》一文,以汉族之义7次使用“中华民族”一词,成为自觉书写“中华民族”之史的先驱。辛亥革命爆发后,中华民族观念得以真正传播。孙中山明确倡导应以“大熔炉”为特色的美利坚民族为榜样,积极建设“一大中华民族”。1938年,爱国藏族人士青攘呼图克赶赴重庆慰劳前线抗日将士,在《康藏民众代表慰劳前线将士书》中认同并支持“中华民族”共同体。现代“中华民族”一词的概念,在舆论的引导之下,因能简洁鲜明地体现与侵略者对立的国人之整体性、命运的共同性、生存发展的神圣感、团结合作的庄严性及对国内党派政治的互争局限之超越,最终成为不言而喻、广泛认同甚至难以动摇的神圣信念。

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代中国人民思想观念发生变化的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价“中华民族”观念对中国近代历史产生的历史作用。

一本书的遭遇

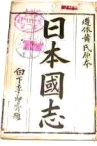

材料一 1895年秋,丧权辱国、割地赔款的《马关条约》墨迹未干,群情激愤,痛心疾首,广州民间书局印行了曾任中国驻日参赞黄遵宪的《日本国志》(如图)。此时此刻,此书甫一出版自然洛阳纸贵,风行天下。人们惊讶地发现,这部中国近代第一部深入系统地研究日本的著作,居然在八年前的1887年就已成书,然而一直未能出版。曾有人指责黄:“如果此书早就出版,国人了解日本,主战派大臣就不会轻易言战,于是战争赔款“偿银二万万可省矣”。

——摘编自雷颐《帝国的覆没——近代中国社会的转型困局》

黄遵宪的《日本国志》

材料二 近代对日本明治维新了解程度之深且影响之著者,可数近代著名爱国外交官黄遵宪。他敏锐地看到明治维新的成效,又指明日本在追求富强的同时已有称霸野心,中国首当其冲可能遭受其害。《日本国志》于1887年夏完成。1887-1889年间,黄遵宪通过北洋大臣李鸿章、两广总督张之洞向总理衙门推荐,但被“久束高阁”。黄遵宪转而寻求民间出版,但仍遭冷遇,说明民间认为有关日本之书不值得出。这本书迟至1895年底甲午战败后才正式刊行。对此,时人痛惜万分,称“虽风行一世,而时已晚矣”。

——摘编自戴东阳《论黄遵宪对日本明治维新的认识》

根据材料并结合史实,以“一本书的遭遇”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)