| A.在京举人掀起了公车上书运动 | B.促进了民主共和思想的传播 |

| C.标志着工人阶级登上政治舞台 | D.促进了新三民主义的诞生 |

| A.开启了学习西方先河 | B.近代化在艰难中起步 |

| C.维新思想应运而生 | D.戊戌变法运动开始 |

| A.动摇了封建理论的根基 | B.折射出全面西化思潮出现 |

| C.有利于其新思想的传播 | D.主张推翻传统的君主政制 |

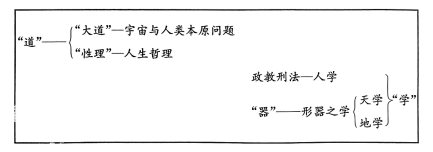

材料 郑观应的《盛世危言》初版于1893年。那个年代天朝体制虽然早已在列强攻击下露出百孔千疮末世景象,欲进言者还得顾及天朝自信美称“盛世”,而先自贬为“危言”。郑观应以洋行买办身份与经历学通中西,著书宣称“首为(中国与列强进行)商战鼓与呼”,而内容包括建设现代国家和解决当下危难的所有问题,明确提出仿照西方国家,设立议院,实行君主立宪,指出国弱民穷根源在于专制政治。1895年,江苏布政使邓华熙将《盛世危言》五卷本推荐给光绪皇帝,正思变法图强的皇上批示印制二千部,分发给高级干部参阅:国内各书坊立即盗版翻刻十余万部,学林士子争相传阅,此书的影响不可谓不大。

——摘自鄢烈山序盛大林新著《盛氏微言》

(1)根据材料并结合所学知识,简析郑观应创作《盛世危言》的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析郑观应创作《盛世危言》的意义。

材料 冯桂芬在《校邻庐抗议》的首篇《公黜陟》中,提出了一套由下推举官吏的办法。“责成京官,自中书以上皆岁举六部九卿一人,翰詹科道一人。外省知府以上一人,吏部交各堂官,有请升缺,用其举多者,若用举少者,则必言其故,候钦定。外官则令在籍在京在外各绅及诸生各乡正副董耆老,多举同知以下巡检以上一人,上之郡,郡核其得举最多者上之大吏,大吏博采舆论折中之,许删不许增,造册奏闻,有缺以次保升。”

冯桂芬另在《复乡职议》一文中,主张恢复古代的乡亭制度,并且主张扩大士绅的政治权力,提倡普选的地方政府以统治地方。自县以下地方职司,全由选举产生。“县留一丞或簿为副,驻城各图满百家公举一副董,满千家公举一正董”,并提出具体的公举办法,“里中人各以片格书姓名保举一人,交公所汇核,择其得举最多者用之”。也就是说,得推举票最高的候选人当选之。正、副董的任期一任三年。乡董的义务包括处理民间争讼,协助官方缉捕罪嫌,劝导百姓纳税缴粮。正副董以上有一巡检,“满五千家设一巡检”,由诸生、各多正副董和耆老间接选举产生。

吕实强认为冯桂芬由下推举官吏办法,“于往古史例,决无前例可循”冯桂芬能循复古而维新,“不仅能灵敏地觉察到所面临的变局,更能够客观而虚心地从中西比较之中,全盘地考虑到中国政治的改良,提出一套比较完整的方案”。“能真正融会中国重视民意传统,而谋求以近似西方民主制度作为改革本国政治之言论者,冯氏实为近代中国史上第一人”。

——张宪文、张玉法主编《中华民国专题史》第八卷

请回答:

(1)据材料概括冯桂芬的思想主张,结合所学知识分析其思想形成的社会背景

(2)据材料结合所学知识,分析冯桂芬思想主张的影响

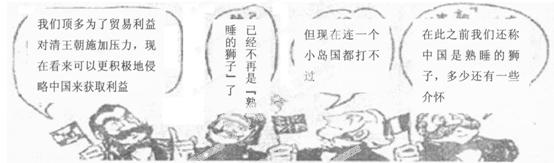

材料 “习兵战不如习商战”,兵战为“有形之战”,商成为“无形之成”,主张“备有形之说,以治其标;裕无形之战,以固其本”。

“各国兼并,各图利己,藉商以强国,藉兵以卫商。其订盟立约,聘问往来,皆为通商而设……可知欲制西人以自强,莫如据兴商务。安得谓商务为末务哉?”

“我中国宜标本兼治。若遗其本而图其末,貌其形而不攻其心,学业不兴,才智不出,将见商败,而士、农、工俱败,其孰能力与争衡于富强之世耶?”

“中国不乏聪明才智之士,惜士大夫积习太深,不肯讲习技艺,深求格致,总以工商为谋利之事,初不屑与之为伍。”

——郑观应《盛世危言》(1894年)

根据材料与所学知识,对郑观应的“商战"思想进行评述。(要求:表述成文,论证充分,逻辑清晰)

材料1867~1870年,游历英国的早期改良派代表人物王韬主张以商为“国本”。他说:“迁拘之士动谓朝廷宜闭言利之门,而不尚理财之说。中国自古以来重农而轻商,贵谷而贱金,农为本富而商为末富。如行泰西之法,是舍本而务末也。…盖富强即治之本也。”“泰西诸国以通商为国本,商之所至,兵亦至焉。

担任过洋行买办、长期从事洋务企业经营管理的郑观应指出:“中国以农立国,西洋以商立国。…今也不然,各国并兼,各图利己,借商以强国,借兵以卫商…欲制西人以自强,莫如振兴商务,安得谓商务为末务哉!”“状元实业家”张謇认为:“立国之本不在商也,在乎工与农,而农为尤要。盖农不生则工无所作,工不作则商无所鬻。相因之势,事所固然。”

——摘编自张霞《民国时期“三农”思想研究》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对晩清社会经济思想的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

| A.振兴商务可以自强 | B.学习西方科技可以巩固国防 |

| C.重农抑商有损国体 | D.清政府应积极发展对外贸易 |

材料一 天出乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。

——石介(北宋理学家)

材料二 朕既为天下主,华夷无间,姓氏虽异,抚宇如一……夷狄奉中国,礼之常经,以小事大,古今一体。

——《明太祖实录》

(1)根据材料一、二,概括古代中国人对世界的认识。

材料三

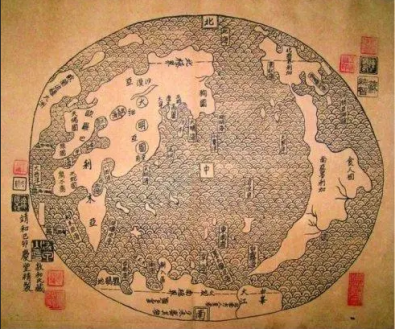

《坤舆万国全图》是意大利耶稣会的传教士利玛窦(1552—1610)在明朝时到中国传教所绘制的世界地图。利玛窦说:“当他们(中国人)头一次看到我们的世界地图时,一些无学识的人讥笑它,拿它开心,但更有教育的人却不一样,特别是当他们研究了相应于南北回归线的纬线、子午线和赤道的位置时。再者,他们读到许多不同民族的风俗,看到许多地名和他们古代作家所取的名字完全一致,这时候他们承认这样的地图确实表示世界的大小和形状。”晚清学者王韬这样评价《坤舆万国全图》:“大地如球之说,始自有明,由利玛窦如中国,……而其图遂流传世间,览者乃知中国九州之外,尚有九州,泰西诸国之名,稍稍有知之者,是则始事之功为不可没也。”

(2)概括《坤舆万国全图》给中国人的世界观念带来的变化。

材料四 王韬于1867年至1870年旅居英国。他重新阐释了“华夷之辩”,认为:“其不在地之内外,而系于礼之有无也明矣,苟有礼也,夷可进为华,苟无礼也,华则变为夷,岂可沾沾自大,厚己以薄人哉?”“盖其国(英国)以礼仪为教,而不专恃甲兵;以仁信为基,而不先尚诈力;以教化德泽为本,而不徒讲富强。”“英国之所恃者,在上下之情通。君民之分亲……观其国中平日间政治,实有三代以上之遗意焉。官吏则行荐举之法,必平日之有声望品诣者,方得擢(提拔)为民上……其民亦奉公守法……国家有大事则集议于上下议院,必众论佥同(一致赞同),然后举行。”

(3)概括材料四中王韬的观点,并结合时代背景进行评析。

材料一 “我中国标本宜兼治。若遗其本而图其末……其孰能力与争衡于富强之世也耶。亟宜一变旧法取法于人,以收富强之实效。一法日本振工商以求富为无形之,一法泰西讲武备以图强为有形之战。”

——郑观应《盛世危言》

材料二 作为思想启蒙的五四新文化运动……批判的矛头直指以封建统治者意识形态出现的儒家学说。但必须注意,这种批判是在民族危亡时进行的,它不是纯料意义上的学术批判,而是以文化为切入点,以实现民众启蒙、民族独立和国家解放为目的的社会运动。这就决定了这种批判不可避免地带有强烈的偏激色彩和以偏概全的倾向,但这一种倾向恰恰是五四知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的政治责任和自觉担当意识。

——沈永刚《论五四新文化运动对中国传统文化的批判和传承》

(1)根据材料一并结合所学,指出面对19世纪中后期中国面临的新变局,郑观应的应对之策及目的。分析他的理想未能实现的原因何在?

(2)根据材料二并结合所学,指出20世纪初面对学习西方制度的不断碰壁,中国知识分子的选择及存在的问题,从中我们应该传承什么精神?