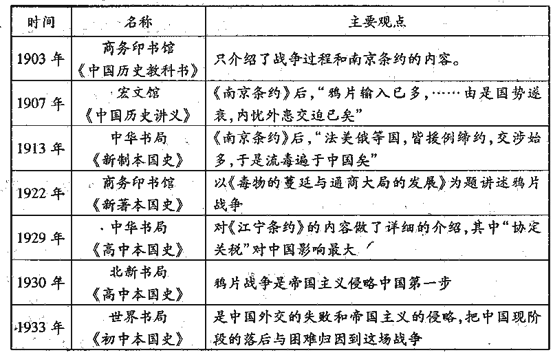

材料 下表是中国近代不同时期、不同版本的中国历史著作关于鸦片战争主要观点的对比。

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述〔要求;明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。〕

| 西欧启蒙思想家 | 言论 | 中国思想家 | 言论 |

| 伏尔泰 | 当高卢、日尔曼和英吉利以及整个北欧沉沦于最野蛮的偶像崇拜之中时,庞大的中华帝国政府正培养良俗美德,制定法律,它在伦理道德和治国理政方面堪称首屈一指。 | 孔子 | 为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。 |

| 荀子 | 礼义生而制法度。法者,治之端也。隆礼至法则国有常。君者,国之隆也,父者,家之隆也。 | ||

| 孟德斯鸠 | 要让人不能滥用权力,制度安排必须让权力制约权力。 | 梁启超 | 法者天下之公器也,变者天下之公理也;政为民政、政由民出、政以为民。 |

| 卢梭 | 最好的而又最自然的秩序,要让最明智的人来治理群众,要能确定他们治理群众真是为了群众的利益,而不是为了自身的利益。 | 陈天华 | 欲救中国,惟有兴民权,改民主,而入手之方,则先之以开明专制,以为兴民权、改民主之预备,最初之手段则革命也。 |

| 康德 | 立法权属于全体人民,国家的主权属于人民,而每个人只有服从自己的立法才是自由的,只有在服从立法的前提下,作为公民才是人人平等的。 | 陈独秀 | 国人欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民,则急起直追,当以科学与人权并重,思想言论之自由,某个性之发展也,法律之前个人平等也。 |

3 . 阅读材料,完成下列要求。

下表是晚清民国时期涉及中国传统文化的主要观点:

| 年代 | 人物 | 主张 |

| 1898年 | 梁启超 | 中国人才衰弱之由,皆缘中西两学不能会通之故。故由科举出身者,于西学辄无所闻知,由学堂出身者,于中学亦茫然不解,夫中学体也,西学用也。无体不立,无用不行,二者相需,缺一不可。 |

| 1915年 | 陈独秀 | 西方近代文明以人权说、进化论和社会主义为主要特征,是破除宗教迷信、建设民主社会、追求人类平等的思想基础;而中国则未脱离原始文明的陈旧案白。 |

| 1935年 | 王新命等 | 近代中国的革新使中国失去了自己的特征。人民也渐渐不能算是中国人,因而必须恢复中国文化传统。儒家信条和道德规范就是中国文化遗产中的精髓,就是中国的特征。 |

| 1942年 | 毛泽东 | 我们必须继承一切(古代和外国人创造的)优秀的文学艺术遗产,批判地吸收其中一切有益的东西。对于中国问题热视无睹,只能记诵马克思主义书本上的个别的结论和个别的原理,那末,我们在理论战线上的成绩就未免太坏了。 |

——据戚其章《晚清史治要》、张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》等

从表中提取晚清民国时期中国传统文化的相关信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点明确,逻辑清晰、史论结合)

4 . 阅读材料,回答问题。

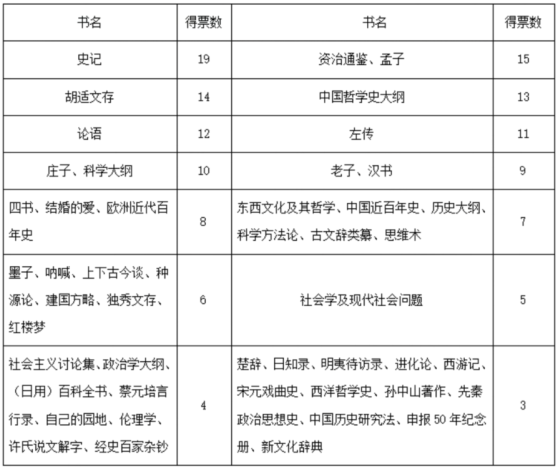

说明:为了尊重当时开列书目的原貌、也为了统计方便,故将《孟子》《论语》和《四书》分列,《建国方略》和《孙中山著作》也分列。

1925年初,《京报副刊》举行了一次征求”青年必读书“的活动,引起社会广泛关注。开列书目者有78人,每人推荐10部书。现将这次征求中有3人以上(含3人)开列的书目及得票数统计,如下表。

(1)阅读上述材料,概括征求“青年必读书”的活动所开列书目的特点。

(2)结合近代中国社会情况和材料所开列的书目,提炼一个历史主题,并作简要论述。(“主题”不写不得分,论述字数不得超过300字。)

材料一 (传统儒生)一旦抛弃了这种认同于“祖宗礼制”的陈腐思维范式,晚清知识分子群体中之先觉者就会以一种全方位的变革姿态宣传维新思想,起到了爱国、进步、启蒙的作用。

——摘编自许纪霖等《中国现代化史》

材料二 下表为《新青年》中所关注的部分大事统计数据。

| 历史事件 | 提及次数 |

| 新文化运动 | 44 |

| 五四运动 | 45 |

| 辛亥革命 | 47 |

| 巴黎和议/凡尔赛/和平大会议 | 87 |

| 复辟/筹安会/袁世凯称帝 | 133 |

| 十月革命/俄国革命 | 287 |

| 欧战/世界大战/欧洲战争/世界战争 | 448 |

——《近代思想史研究》

材料三

——《观念史研究》

(1)据材料一并结合所学知识,说明维新思想起到的“爱国、进步、启蒙的作用”。

(2)据材料二并结合所学知识,指出《新青年》反映的思想主张的变化并分析这种变化的国际因素。

(3)据材料三并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初期革命与改革此消彼长的国内因素。

(4)基于以上分析,谈谈数据库应用在史学研究方面的新突破。

材料一 泰西诸国原不同于诸蛮貊(mò,泛指北方少数民族)之固陋,而更有中邦所不如者。……天载之义,格物之书,象数之用,律历之解,莫不穷源探委,我中土之学问不如也……自鸣之钟,照远之镜,举重之器,不鼓之乐,莫不精工绝伦,我中土之技巧不如也。

——明末士人朱宗光

(1)概括材料一中对西学的认识。结合所学分析这些认识产生的原因。

材料二 中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。-一中国欲自强,则英如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之嚣,师其法,而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原画》

材料三 立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

(2)与材料二相比,材料三中的政治思想有何变化’结合所学知识指出促成这种变化的时代因素

材料四 其次,这一统治阶级因以下事实而进一步受到约束:除佛教外,中国没有或几乎没有借用国外东西的传统。因此也就毫不奇怪,尽管19世纪后半叶中国的确发生了变化,但它的变化速度远远落后于对西方做出反应的其他国家。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)“19世纪后半叶中国的确发生了变化”。下表列举出了近代向西方学习的先进的中国人,请归纳指出他们学习西方的指导思想、倡导的运动、取得的主要成就和他们的思想特点。

| 代表 | 指导思想 | 兴起的运动 | 主要成就 | 思想特点 (学什么) |

| 曾国藩、李鸿章 | 近代化开端 | |||

| 康有为、梁启超 | 思想启蒙 | |||

| 孙中山、黄 兴 | 辛亥革命 | |||

| 陈独秀、李大钊 | 新文化运动 | 思想解放 | 思想彻底反封建 |

(4)概括近现代史上中共是如何从“照搬别国道路”到“走自己的路”。

材料一: 下表为严复早期经历简表

| 时间 | 主要活动 |

| 1867年 | 入福州船政学堂学习驾驶 |

| 1871年 | 在“建成”“扬威”舰实习 |

| 1877年 | 被选派前往英国学习轮船驾驶 |

| 1879年 | 任福州船政学堂教习 |

| 1880年 | 任北洋水师学堂教习 |

| 1890年 | 任北洋水师学堂总办 |

材料二: 第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权,练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开、民力日奋、民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

材料三: “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

| 事件 | 观点 |

| 戊戌变法 | 康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败 |

| 辛亥革命 | 如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家 |

| 新文化运动 | 新文化运动是“情绪主义”的产物,导致了各种思想混乱 |

请回答:

(1)据材料一,说明严复早期经历的时代背景。

(2)据材料二,指出严复在对“自强”问题的认识上,严复与洋务派相比有何进步之处。

(3)概括材料三中陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选材料三表中的二种观点进行评价。

材料一 乐民之乐者,民亦乐其乐。忧民之忧者,民亦忧其忧。

——《孟子▪梁惠王下》

民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

——《孟子▪尽心下》

(1)两则材料反映了孟子什么思想?其出发点是什么?与当今思想有何本质区别?

材料二 “孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。”“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。”

——康有为《孔子改制考》

“孔教与共和绝对势不相容之物,存其一必废其一……故其提倡孔教必备共和,亦犹愚之信仰共和必排孔教。盖以孔子之道治国家,非立君不足以言治。”

——陈独秀《复辟与尊孔》

(2)材料二中康有为与陈独秀对待“孔教”的态度有何不同二者的实质目的是否一致?请说明理由。

材料三 下表是17、18世纪中国和西方一些历史人物的主要思想

| 中国 | 西方 | |

| 主 要 思 想 | 黄宗羲(1610—1695年),批判君主专制,提出“君臣平等”和“工商皆本”的思想。 顾炎武(1613—1682年),提出“以天下之权寄天下之人”的“民治”主张。 王夫之(1619—1692年),揭露历代帝王把天下作为私产的做法,主张“循天下之公”。 | 伏尔泰(1694—1778年)反对君主专制和封建神权,认为自然赋予了人类以思想自由、出版自由、信仰自由以及法律面前人人平等。 孟德斯鸠(1689—1755年)反对君主专制,倡导天赋人权,认为政权属于全体人民,提出“三权分立”的原则。 卢梭(1712—1778年)反对封建王权,倡导“社会契约论”和“人民主权”说,论述了私有制是人类不平等的起源。 |

(3)17世纪的中国和(3)18世纪的西方都产生了启蒙思想,概括中西启蒙思想最主要的共同主张,并分析其产生的共同原因从阶级属性和历史作用两方面支出中西启蒙思想的不同之处。

| 托古改制 | 经世致用 | 师夷长技 | 中体西用 | 变法图存 |

| 三民主义 | 实业救国 | 民主与科学 | 尊孔复古 | 马克思主义 |

10 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一西周“官守学业,皆出于一”,“故私门无著述文字”,就造成了“学在官府”。春秋时期私学取代官学是教育制度上一次历史性的大变革。贵族关心的是维护统治地位,扩大统治范围,无暇顾及教育,“乱世则学校不修焉”(《毛诗•郑风•子衿》序)。私学出现重要的原因之一是与“士”阶层的变化联系在一起的。士阶层中许多有才能的人在政治斗争或军事斗争中发挥着重要的作用,越来越受到重视,养士之风形成。适应这种社会新需要,私家讲学,专门培养士。“学在官府”转变为“学在四夷”。

——摘编自孙培青《中国教育史》

材料二下表是1903年《奏定学堂章程》有关中学堂一二年级的课程与课时

| 修身 | 读经 讲经 | 中国 文学 | 外国 语 | 历史 | 地理 | 算学 | 博物 | 图画 | 体操 | |

| 一年级 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |

| 二年级 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |

自甲午以后,诏设学堂谕屡矣,而人才不出,何也?则以利禄之途仍在科目,欲其舍诗赋、八股、小楷之惯技,弃举人、进士之荣途,而孜孜致力于此,此必不可得之数也。是故变法必自设学堂始,设学堂必自废科目始。

——两广总督陶模《图存四策折>(1901年)

材料三任何时代都有自己的流行术语。从魏源《海国图志》提出了“师夷长技以制夷”口号,到郑观应《盛世危言》中的“西学篇”,到20世纪初编著的《新学书目提要》,流行术语的演变,最能折射出社会心理的演变。

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,说明春秋时期教育领域里的变化及其原因。

(2)据材料二概括清政府新式学堂的特点,分析为何“设学堂谕屡矣,而人才不出”?

(3)据材料三,近代以来人们对西学的称呼经历了怎样的演变?折射出怎样的心理变迁?