材料一 英国历史学家汤因比通过对人类古往今来诸多文明的研究比较,提出了“挑战——应战”模式来解释文明的起源。他把自然界对人的刺激和人对人的刺激统称为挑战,把人对自然挑战的反应和人对人挑战的反应统称为应战。

费正清认为中国近代史基本上是一部中国对西方作出反应的历史。古代中国相对稳定的传统秩序一直延续到19世纪,此时它遇到了一种截然不同的而且更为强大的文明——西方文明,西方的冲击改变了中国的社会和政治,注入了引起现代化并导致永久性变化的力量。

——李帆《韦伯学说与美国的中国研究》

(1)根据材料一,用“挑战——应战”模式说明1910年前中国思想解放的历程。

材料二 15~16世纪,欧洲的文艺复兴和宗教改革运动,使人们逐渐摆脱了教会的束缚和控制,推动了欧洲向近代化社会的转变;18世纪的启蒙思想使人们进一步摆脱了封建专制和宗教愚昧的束缚,成为资产阶级革命的思想武器;英法美等国通过资产阶级革命,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展开辟了道路;18世纪中期起,工业革命迅速扩展,大机器生产方式确立,欧美国家相继实现工业化。

19世纪60年代起,洋务派开展了洋务运动,没有使中国走上富强之路;19世纪末20世纪初,中国先后爆发了学习西方政治制度的维新变法运动和辛亥革命,结束了专制制度,但真正的民主共和没有实现;北洋军阀统治时期,爆发了要求民主与科学的新文化运动,解放了人们的思想。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出中西近代化过程中的两种不同模式。概括中西方近代化在本质和手段上的相同之处。

材料三 有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U字”形路线,在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期……但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及英“沉沦”与“上升”诸问题》

(3)根据材料三和所学知识,“过渡期”在政治、经济领域为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备? 思想领域的代表性事件是什么?有何历史意义?

(4)根据材料三和新民主主义革命初期的史实,说明觉醒后的中国人民在扭转“沉沦”方面取得的伟大成果。

2 . 材料一 意大利在欧罗巴洲南境……元以前未通中国。明万历九年(1581年)。有利玛窦者始泛海抵广州……崇祯初历法疏舛,礼部尚书徐光启请以其国新法相参校。开局纂修……书成未用。会本朝建元,始采取其说,先后命西洋人汤若望、南怀仁等为钦天监官……并许其自行其教。

——摘编自《清朝续文献通考》

材料二

材料三 保留保留(近代中国)18世纪末叶以后,华夏文明日益感受到从西方基督教文明中崛起的现代工业文明的咄咄逼人的压力。这种压力以资本主义生产方式特有的手段,初则以商业的渗透,继则以赤裸裸的殖民主义武力,迫使中华文明不得不经常在“生存或灭亡”之间彷徨……西方文明赢得世界不是通过其思想、价值观或宗教的优势,而是依靠它运用有组织的暴力优势,这在西方文明与华夏文明——两个强势文明的猛烈撞击中表现得尤为充分。

——马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清之际中外文化交流的新变化,并分析其时代背景。

(2)根据材料一、三并结合所学知识,分析18世纪末叶中外文化交流方式发生的新变化,并概括近代西方文明与华夏文明的撞击给中国带来的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其变化的趋势。

问题一:从“夷务”到“洋务”

传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野蛮人,必须向中国臣服资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”、“法夷”等。推而广之,凡是和国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,夷务”也就演变为“洋务”。

问题二、从“淫巧”到“长技”

鸦片战争前,人们对西方的科学技术多半投以鄙视的目光,当时一般视之为“奇技淫巧”,皆耻言西学,有谈者诋为汉奸,不齿士类。”19世纪40到60年代,先是一些有识之士提出“尽转外国之长技为中国之长技”,随之掀起了学习西学、翻译西书的浪潮。

问题三:从“臣民到“国民”

19世纪的报刊揭帖,对民众多以“臣民“子民”相称进入20世纪;国”权”话语渐取代了“臣民、子民”话语

(1)根据材料分析,清政府的世界意识和外交理念发生了什么变化?

(2)结合相关知识,分析促使人们对西学的态度由排斥到接受的各种因素。

(3)结合19世纪末一20世纪前20年的重大历史事件分析这一变化的原因。

(4)从社会转型角度指出上述变化反映的近代前期中国社会的发展趋势。全球史观认为,自19世纪中期开始,中国与世界紧密地联系在一起,“世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”指出材料中三个问题的变化与“世界潮流”的关系。

材料一 在黄宗羲那里,改变君权过重,由于皇帝胡作非为而“丧天下”的办法,已开始放弃了二程、朱、王专门要求“正人心”和“格君心之非”,而企望通过建立现实制度来得到保障,这可以看做“内圣”之学有了向外的新开拓。明中叶以来,无论朱学或王学,都有走向现实世界的普遍趋势。近乎科学的实证之风已开始吹起,除学术本身的发展逻辑外,商业都市的高度繁荣,各行各业的分化兴起、众多科学论著的出现等,都表明当时社会结构、时代氛围和意识形态开始有了某种重要的变动,这可能是使理学内部发生变化的重要因素。不但是黄宗羲,还有好些人都有“工商皆本”的观念,与自秦汉以来重农抑商的传统思想开始有了离异。

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 中国近代,可以说经历了三次大的思想解放运动。第一次是对“华夷之辨”观念的突破,第二次是对“道”“器”观念的突破,第三次则是对传统文化束缚的突破……由于第一次思想解放到第二次思想解放花了34年的时间,第二次思想解放到第三次思想解放又花了20年的时间,使得中国人民无力确立自己的独立道路,中华民族第一次腾飞的机会彻底丧失了。

——摘编自张玉福《中国近代思想解放的进程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期儒学“新开拓”的表现,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出三次“突破”的核心内容。

(3)综合上述材料,分析指出思想变革与社会转型的关系。

| A.中外文明呈现融合的趋势 | B.知识分子对西方文明批判继承 |

| C.知识界对中外文明的反思 | D.马克思主义传入后的广泛影响 |

材料一 “百家争鸣”这个词很适合表现春秋战国时期思想主张的多元性以及彼此之间的不同、分歧和冲突。如儒、道对立早就为大家所熟知;墨家从一开始就是儒家的对立物,而孟子和荀子也都把墨家看作是一个重要的论敌;至于韩非为代表的法家,对于各家都有尖锐的批评。但在彼此的冲突和批评中,不同思想之间的融合也就不可避免地发生了。这种分化趋势和统一趋势并存的局面在战国后期表现得越加明显。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史(第一卷)》

材料二 文艺复兴并不是对古典文化的“亦步亦趋”的简单模仿,而是在很大程度上的一种创新,是新兴资产阶级反封建斗争在意识形态上的反映。文艺复兴对于整个中世纪神权的精神统治,都是一次强力反动。一些先进的意大利人深刻地感悟到了人的伟大,并由对人的能力的充分肯定发展到对“个人的完美化”——即个人的充分发展的有意识的追求。文艺复兴时代理论家同时做起了实干家,思辨与实验、理论与实际开始结合,也正是这种结合后来敲开了科学革命的大门。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料三 1915年,陈独秀、李大钊等人掀起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念。新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一,归纳春秋战国时期“百家争鸣”局面呈现的特征。结合所学知识,从思想文化的角度阐述其历史意义。

(2)根据材料二,指出文艺复兴的实质及其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新文化运动的原因。

材料一 近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。近代中国没有按照正常的发展规律从封建社会发展到资本主义社会,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,这是资本主义与封建主义相结合的结果。压迫和阻止近代中国社会向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。

——苑书义《论近代中国的进步潮流》

材料二

材料三 “三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)根据材料一,指出近代中国民主革命的主题是什么?提出这一主题的依据是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?他们的实践有何共同局限性?

(3)根据材料三并结合所学知识,陈独秀是如何思考国家出路的?综合以上三则材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。)

| A.女性普遍反抗传统习俗 | B.批判礼教成为社会共识 |

| C.男女平等思想逐渐深入人心 | D.新文化运动有利于妇女解放 |

材料一 1840年,中国以“陈腐世界的道义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851—1875年),面对“发捻交乘”的“心腹之宴”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”,“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步维艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

材料二

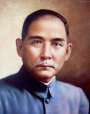

曾国藩 康有为 孙中山 陈独秀

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?

(3)综合以上材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。

材料一 我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国教育的特点。

材料二 1905年陈独秀到安徽公学任教,开始了他的教育生涯,到五四前后他的教育事业达到顶峰。五四前期(1916—1919年)他高举民主与科学的大旗,提倡个性主义,认为当前的要务是塑造新一代的国民:“欲图根本之救亡,所需乎国民性质行为之改善,见所需乎为国献身之烈士,其量尤广,其势尤迫。”五四后期(1920—1923年)陈独秀运用马克思主义观点来分析教育与经济、政治的关系。他强调教育应建设在社会的需要上面,学校应破除“闭关主义”,向全社会开放。

——摘编自郭秀文《从专注个人到重在社会——陈独秀五四时期教育思想的演变轨迹》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四前后陈独秀教育思想发生了怎样的转变并分析其原因。

材料三 改革开放以来(至2018年前),邓小平指出,教育与生产劳动结合的内容、方法上要适应现代经济和技术的迅速发展;学生参加的劳动要与未来所从事的职业相适应,避免学非所用、用非所学;教育与生产劳动相结合不仅要考虑近期生产建设要求,更要根据现代科学技术发展趋势,有计划地培养社会主义建设专家和劳动后备军。自此,我国学校劳动教育开始从以往偏重体力劳动转向体力劳动和脑力劳动结合;从以往单向度适应现有生产劳动水平转向面向未来引领劳动发展;从重劳动转向重教学、重实践。服务学生素质发展、服务社会主义现代化建设,成为这一时期劳动教育的主旋律。

——摘编自刘向兵、曲霞《党史百年历程中劳动教育的功能及其实现》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放时期劳动教育发展的趋势及其原因。