材料一1906年清政府确立“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”的教育宗旨,其中“尊孔”要求“无论大小学堂,宜以经学为必修之课目”。继之,1907年清政府又在其颁布的《整顿学务谕》中重中经学“固人心”之用,要求在整顿学务中务必“以圣教为宗”。这都进一步巩固了读经讲经课程在中小学堂课程中的地位。但实际大相径庭,随着科举制度的废除,各省学堂“多藏非圣无法之书,公然演说,于读经讲经功课钟点,擅自删减”。自宜统元年伊始,清政府对中小学堂读经讲经课程分别进行两次变更,使得读经讲经课程基本呈现钟点、内容逐渐减少的趋势。

——摘编自马兴才,李先明《清末中小学堂读经讲经课程设置演替的历史考察(1901-1911)》

材料二 民国教育总长蔡元培认为:“教育事业当随时事而转移。专制国之教育,与共和国迥乎不同。”因而,临时政府颁布了新的教育宗旨:“注重道德教育,以实利主义、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德。”蔡元培定义:“所谓道德教育,是自由、平等、博爱的知识传播给人民,从而使之产生正确的观念。”一

——摘编自郭秉文《中国教育制度沿革史》

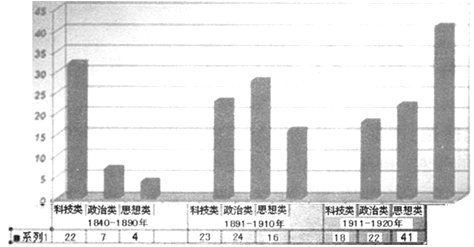

材料三 清末民初课程设置(高等小学)

| 必修 | 选修 | ||||||||||||

| 清末 | 修身 | 读经讲经 | 中国文学 | 算术 | 中国历史 | 地理 | 格致 | 图画 | 体操 | 手工 | 农商 | ||

| 民初 | 修身 | 国文 | 算术 | 中国历史 | 地理 | 理科 | 手工 | 图画 | 唱歌 | 体操 | 农业(男) | ||

| 缝纫(女) | |||||||||||||

——摘编自陈景磐编.《中国近代教育史》

完成下列要求:

(1)根据上述材料并结合所学知识,比较清末和民因时期道德教自在内涵和课程设置上的主要不同。

(2)根据上.述材料,结合所学知识,以“清末民初的儒学地位”为主题写-篇小论文。(要求:观点简明:史论结合:逻辑严密:表述通畅:280字左右)。

| A.由被动接受到主动选择 | B.由盲目排外到全盘西化 |

| C.由对内革命到对外反帝 | D.学习西方层次由表及里 |

材料一 我国史家以为,天下者,君主一人之天下,故其为史也,不过叙某朝以何而得之,以何而治之,以何而失之而己,舍此则非所闻也。

——梁启超《中国之旧史》

材料二 李大钊科学地阐明了经济在历史发展中的地位与作用,强调应当“承认经济关系在社会全结构中是其基址,承认经济在整个的文化生活中是比较重要的部分。”

——据《史学思想史讲义》(1920年)

材料三 以西方年鉴学派的“新史学”为代表,人们更多地关注普通人的日常生活,关注长期存在的社会深层结构与趋势,掀起了一场“眼光向下”的学术革命。在中国,受这种观念影响的史学实践只是在近20年中才取得较大进展。

——赵世瑜《“自上而下”、“自下而上”与整合的历史观》(2001年)

请回答:

(1)材料一中,梁启超认为中国“旧史”存在什么问题?结合所学知识,分析这一问题产生的原因。

(2)结合所学知识,分析材料二中李大钊的史观受何思想影响?简要分析李大钊的史观形成的背景。依据这一史观,谈谈民国初期经济发展对政治变革和社会生活的影响

(3)新中国成立后的一段时间内,我国史学研究的重点是农民起义和工人运动。结合所学知识,分析这种特点形成的原因。

(4)根据材料三,分析“新史学”的价值。结合所学知识,分析我国“眼光向下”的史学有较大进展的原因。

材料一 陈独秀指出:辛亥革命以来所以屡屡失败,“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积,并此虎头蛇尾之革命而未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也。”

——张宝明《<新青年>百年典藏3语言文学卷》

材料二 各地的口号很多,大同小异,但最中心的口号是“外争国权,内惩国贼。”用当时爱国运动参加者匡互生的话说,这是五四运动标出的公用语。这种纲领性的口号的提出,集中地反映了中国人民当时对革命主要对象的认识,当然,它同一九二二年中国共产党二大提出的新民主主义革命纲领相比,尚欠明确。但它已经大大超过了辛亥革命时期的政治纲领。

——摘编自朱玉湘《五四运动与爱国主义》

(1)根据材料一,结合所学,指出辛亥革命未能完成的历史任务。概括陈独秀对“辛亥革命以来所以屡屡失败”原因的认识,从思想文化层面,指出陈独秀为继续推动革命所做的努力。

(2)根据材料二,结合所学,指出辛亥革命时期政治纲领的内涵,相比五四运动的纲领性口号,简述中共二大新民主主义革命纲领的明确之处。

知识分子是社会的中坚力量,无论是传统士人还是现代知识精英,都要在时代洪流中作出抉择。

材料一 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。……三十老明经,五十少进士……故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——摘自(五代)王定保《唐摭言》

万般皆下品,唯有读书高……朝为田舍郎,暮登天子堂。

——摘自(北宋)汪洙《神童诗》

材料二 ……科举停废,则意味着希望的破灭。四民之首的士人不再以科举为指挥棒,而是各择出路:通过留学成为上层知识分子精英,旧学即废,全国上下转而崇尚新学,留学成为读书人进阶的最好途径。然而有条件留学的知识分子毕竟还是少数,而这些留学归国的知识分子,归国后往往成为上层精英,如胡适。投身实业,清朝末年,在“西潮”冲击下,“商”念来愈被提升到重要位置,与西方商战,追逐高利风行一时,很多具有传统功名的人转而投身实业,如清末状元张謇、孙家鼐。融入地方政权,成为清末自治运动的重要力量,山西士子刘大鹏。还有一部分人加入会堂,或投身于军事活动,因此传统士人的社会流向发生了变化,他们的出路更趋多样化。

——摘自何吉美《科举制的存废与清末传统士人的社会流动》

材料三 ……中国知识分子中的优秀代表面对接踵而来的社会危机和历史巨变,积极思考国家的前途、民族的命运,……走上历史的中心舞台……发动了一场又一场政治社会的革命……。

——摘自康冀楠《清末开封:河南省革命摇篮》

(1)材料一中的“长策”指什么?如何理解“……赚得尽白头”?

(2)“科举停度,则意味着希望的破灭”,结合材料二谈谈你的看法。

(3)结合材料和所学知识,你如何看待不同时代“他们”的抉择?

材料一 汉代民族国家形成过程中亟需象征性领袖的现实,使“天”与“君主”凸显了他们的绝对地位。知识阶层一方面在民族、国家成型过程中不得不凸显君主的象征作用,一方面又恐惧再度出现秦代君主专制权力无限扩张,凌驾于一切之上的局面。于是,董仲舒再三提醒君主在利益之上还有正义,在力量之上还有良心,在权力之上还有“天”在临鉴,其实就是在权力已经无限的君主之上再安放一个权利更加无限的“天”。这样,知识阶层就能够又一次代天立言,拥有一些与政治抗衡、对君主制约的权利。

——摘自葛兆光《中国思想史》

材料二 20世纪初,有人指出,“今之忧世君子,睹神州之不振,悲中夏之沧亡,则疾首痛心于数千年之古学,以为学之无用而致于此也。”1912年底至1913年初,民国教育部公布《大学令》和《大学规程》,将大学分为文、理、法、商、医、农、工七科,正式取消了大学经学科。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 包括儒家思想在内的中国传统思想文化中的优秀成分,对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断,对形成和维护中国团结统一的政治局面,对形成和巩固中国多民族和合一体的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,对激励中华儿女维护民族独立、反抗外来侵略,对推动中国社会发展进步、促进中国社会利益和社会关系平衡,都发挥了十分重要的作用。

——习近平《在国际儒学联合会第五届会员大会开幕会.上的讲话》(2014年9月)

(1)根据材料一,概括汉代儒学的积极作用,并结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期儒学地位变化的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出当前弘扬儒学精髓的意义。

材料 1872年,清政府正式选派120名幼童赴美,开启了近代中国官费留学的先河,其后,清政府又派遣一批留学生赴欧洲学习海军炮舰等技术。在这120名幼童和后来赴欧洲的留学生中,出现了“中国铁路之父”詹天佑,民国第一任内阁总理唐绍仪,启蒙思想家严复。

如果说最早去欧美留学的潮流,是在西学强势来袭的背景下被动作出的选择,甲午战争后赴日本留学的潮流,则多了一些主动性。1898年,清政府派出第一批官派留日学生13人,到1905年达到高潮,约有8000多人。其中杰出代表包括孙中山、鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等。

“庚款留学”在1909年一1937年之间,由清华选派了留美学生总计1971人,并带动了大量“自助学者”赴美,这是开拓中国现代科技事业的一代留学生,很多人成为学科奠基人和学术栋梁,竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦等都是“庚款留学”的杰出代表。

1915年,海归精英李石曾、蔡元培等人发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年,至1920年赴法求学人数已达1600人。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

到了20世纪20年代,留学苏俄潮兴起,成为一种与大众留学不同的革命留学。它一开始就是严格而有目的的革命班干部培训,在中国留学史下,也留下了浓墨重彩的一笔。

新中国成立后,50年代产生了“留苏热”,从1950年开始到1966年,中国先后向苏联和东欧派遣了万余名留学生,产生了一大批杰出的科学家、艺术家和政治领导人。经过“文革”时期,1978年以来,伴随改革开放的推进,我国的留学达到了前所未有的新高潮。2012年,我国出国留学人数达到39.96万,成为世界第一留学大国。从1978年到2012年年底,短短34年。

中国各类出国留学人员总数达264.47万人,其中超过90%是自费留学生。

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代留学潮的主要变化。(2)结合中国近现代留学潮的变化,说明一个半世纪的留学史就是一部不断追求“中国梦”的“奋斗史”。

| A.资本主义迅猛发展 | B.顺应社会时局变化 |

| C.儒家思想地位动摇 | D.巴黎和会引发关注 |

| A.资本主义迅猛发展 | B.社会时局出现变化 |

| C.儒家思想地位动摇 | D.巴黎和会引发关注 |

| A.放弃了儒家是古非今的传统观念 |

| B.突破了“中体西用”思想的束缚 |

| C.知识结构与认知空间的重大变化 |

| D.传统思维方式发生了根本的改变 |