材料一 针对既是典型的西方病症,又是世界性现象的贫富悬殊问题,孙中山晚年提出了以“共享”为原则的解决思路。这一原则以土地、资本的全社会公有为前提,落脚点则是公平合理地分配:一是要按劳取酬,余利则公之社会使人人得以分享,二是国家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享。可以说,按劳分配是“共享”的底线,而全体人民免受任何剥削压迫之苦、共同幸福安乐则是“共享”的理想境地。

——摘编自宋德华《孙中山民生主义的再认识》

材料二 20世纪五十年代,毛泽东提出要“使农民能够逐步完全摆脱贫困的状况而取得共同富裕和普遍繁荣的生活”;“我们建设社会主义的目的,就是要大家有事做,有饭吃,大家共同富裕”。邓小平强调在生产力相对落后的社会主义初级阶段,应当鼓励先进,鞭策落后,大力发展生产力,为实现共同富裕奠定基础。

——摘编自刘晋祎《共享发展理念的逻辑延承与重大意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明孙中山共享思想产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出邓小平对毛泽东共享思想继承与发展的体现。

材料二 八七会议后,怎样夺取武装斗争的胜利,革命应该走什么道路,便成为摆在党面前的根本性的问题。中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,而必须首先在农村建立革命根据地,积蓄革命力量,在条件成熟时夺取城市,最后夺取全国革命胜利。这一条适合中国实际的正确革命道路,是在党领导人民的集体奋斗中开辟出来的。农村包围城市、武装夺取政权的思想,是马克思主义在中国创造性的运用和发展。

——摘编自《中国共产党简史》等

材料三 中国共产党诞生后,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来,团结带领人民经过长期奋斗,完成新民主主义革命和社会主义革命,建立起中华人民共和国和社会主义基本制度,进行了社会主义建设的艰辛探索,实现了中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有社会主义才能救中国!改革开放以来,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来,团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践,使中国大踏步赶上了时代,实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有中国特色社会主义才能发展中国!

——引自习近平《在纪念马克思诞辰二百周年大会上的讲话》

(1)根据材料二,结合所学,写出中国共产党创建的第一个农村革命根据地,简述它对各地起义武装所起的作用。从马克思主义中国化的角度,概括“适合中国实际的正确革命道路”开辟的意义。

(2)马克思指出:“理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①在社会主义制度建立的过程中,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在经济领域进行的理论探索。②1978年是中国改革开放的伟大开端,概述以邓小平为主要代表的中国共产党人在1978年开创中国特色社会主义道路的理论探索。

材料一 1840年中国社会进入近代,整个社会在政治、经济、文化等方面都发生了巨大的变化,这些变化使近代思想界也开始了近代化的历程。在西方各种思潮传入的影响下,出现了“百花齐放,百家争鸣”的现象……近代思潮勃然兴起,起决定作用的因素“既包括有形的物质性因素,也包括无形的精神性因素”……同时“中国社会的特定的历史土壤……从根本上限制、影响与规定着不同时期人们社会活动的基本方向和格局”。

——摘编自孟莎《中国近代社会思潮变迁的社会原因初探》

材料二 毛泽东曾说:“事情很明显……各国无产阶级的革命家如果忽视或者不认真研究俄国革命的经验,不认真研究苏联无产阶级专政和社会主义建设的经验,并且按照本国的具体条件,有分析地、创造性地利用这些经验……那么,他就会或者陷入教条主义的错误,或者陷入修正主义的错误。”

——《毛泽东文集》

(1)依据材料一和近代中国社会背景,概括1840年后中国思想界发生变化的特点。

(2)依据材料一并结合所学知识分析这一时期中国思想界出现变化的原因。

(3)结合材料二和所学知识,指出毛泽东和邓小平开创了怎样的中国革命与建设道路?这些无产阶级革命家的思想有何共同特点?

材料 1978年9月13日至20日,邓小平访问朝鲜回国之后,即到东北、唐山、天津等地视察,并发表了一系列重要谈话,后来理论界将这些重要谈话称之为“北方谈话”。邓小平在会见沈阳军区司令员李德生时说:“对搞运动,你们可以研究,什么叫底?永远没有彻底的事。”16日邓小平在听取汇报时发表讲话说:“我们过去有段时间,向先进国家学习先进的科学技术被叫做崇洋媚外,现在大家明白了,这是一种蠢话……关起门来,固步自封,夜郎自大是发展不起来的。”20日,他在天津说:“我们过去是吃大锅饭,鼓励懒汉,……好的管理人员也应该待遇高一点,不合格的要刷下来,鼓励大家想办法。”1982年9月18日,邓小平在陪同朝鲜劳动党总书记金日成访问途中,回忆起他的“北方谈话”时说:“我在东北三省到处说,要一心一意搞建设。国家这么大,这么穷,不努力发展生产力,日子怎么过?我们人民的生活如此困难,怎么体现社会主义的优越性?”他还愉快地表示:“从以后的实践看,这条路线是对的,全国面貌大不相同了。”

——摘编自郝津源《邓小平“北方谈话”与改革开放》

(1)根据材料,概括邓小平“北方谈话”的主要观点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析邓小平“北方谈话“的历史贡献。

材料一 1949年以来,特别是改革开放30年的进程中,在这块曾被称为“停滞的帝国”的土地上,奔驰的时间划出一道人类发展的炫目曲线……在60年的岁月、不断与马克思主义基本原理“对表”,与中国国情和社会实践“对表”,与时代要求和世界潮流“对表”,最终形成了中国特色社会主义理论体系,开辟了中国特色社会主义道路,为世界提供了一个新型社会制度的发展模式。在短短60年里,新中国将一个几百年来被世界漠视的时区,标注为举世瞩目的“北京时间”。今日世界,“北京时间”已经不可或缺,“中国因素”日益举足轻重。

——任仲平《改变历史的“北京时间”》

材料二 中国社会主义工业化

——摘编自《世界当代史》与党的十六大、十九大决议

(1)新中国成立后“北京时间”由“几百年来被世界漠视的时区”变得“举世瞩目”甚至“不可或缺”的主要因素有哪些?

(2)依据材料二和所学知识,比较改革开放前后两条工业化道路的不同之处;结合上述材料,谈谈当前我国走新型工业化道路应该注意的问题。

材料 近代以来,中华民族受到列强的入侵,西方文化占据绝对优势,乃至我们文化自信渐渐渍散,国人产生文化自卑心理,把中国的落后归结为思想的守旧、文化的过时。从洋务运动、戊戌变法到辛亥革命,中国在学习西方制度文明的路径中付出了沉痛的代价。新文化运动掀起了反传统的思潮,并被一部分知识分子所接受。文化不自信、文化自卑的论调主要表现为两个方面:一是全盘西化论,二是历史虚无主义。二者对中华民族共同体意识的形成和民族凝聚力有着不可估量的负面影响。

马克思主义传入中国,不断寻找植根于中国国情与优秀文化的道路。在革命年代和社会主义建设时期。马克思主义中国化的两大理论成果,即毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,为社会主义文化建设提供了理论指导。改革开放以来,文化自信一点一滴在人民心中树立起来。

——摘编自袁宏禹《从“文化自卑”到“文化自信”——论中华民族共同体意识的文化认同》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 所谓中国特色社会主义现代化道路是比较而言的。它既不同于资本主义国家现代化道路;也不同于苏联社会主义现代化道路。相对于资本主义国家现代化来说,它的主要特征即坚持社会主义方向,又体现着社会主义的价值取向;相对于苏联现代化道路而言,它的特征在于突破了传统社会主义的观念,不以消灭商品和市场为前提的社会主义为目标;它避免了苏联社会主义现代化模式中的明显缺陷,因此,中国特色社会主义现代化道路是中国共产党人的一个伟大创造,是马克思主义中国化的产物。

十一届三中全会以后中国共产党人勾画中国式的现代化蓝图时,注重用世界历史的眼光来审视和把握中国现代化进程的未来方向。正如邓小平曾明确指出:“要发展生产力,靠过去的经济体制不能解决问题。”为此,必须进行制度创新,即从传统的计划经济体制转向社会主义市场经济体制。如果说以科学技术为第一生产力是从生产力的内部构成上指明了当代中国发展生产力的必由之路,那么,建构社会主义市场经济体制则从生产力的外部形式上指明了当代生产力的必由之路。正如中国共产党第十八次全国代表大会关于《中国共产党章程(修正案)》的决议所说,“改革开放是强国之路,是新时期最鲜明的特点。我国过去30多年的快速发展靠的是改革开放,未来发展也必须坚定不移依靠改革开放,只有改革开放,才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义”。十一届三中全会后,中国开启了新中国成立以来又一次较为明显的社会转型。

——摘编自《十一届三中全会在中国现代化进程中的作用》

依据材料结合所学知识概括这次中国社会转型的总体特征和具体表现。

下面目录摘编自2008年出版的马立诚所著的《交锋三十年:改革开放四次大争论亲历记》一书。第一次大争论:“两个凡是”还是改革开放第二次大争论:第三次大争论:私营经济是祸水还是活水第四次大争论:中国改革搞错了吗

根据材料并结合所学知识,为该目录中的第二次争论拟写一个标题并说明理由。(要求:所拟标题须简明扼要,所列理由要观点正确,符合历史事实)

建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业,是五四运动以来我国发生的三大历史性事件,是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。

材料一 1927年8月,毛泽东领导湘赣边界秋收起义。起义发动并遭受挫折后不久,他率领秋收起义部队向南转移,领导实行了著名的“三湾改编”,于同年10月到达罗霄山脉中段、井冈山地区,开始创建中国第一个农村革命根据地,实行工农武装割据,制定了三大纪律六项注意(后发展为三大纪律八项注意)

1928年4月,毛泽东同朱德、陈毅军在井冈山地区会师,合编为工农革命军第四军。同年5月,毛泽东初步回答了“红旗到底打得多久”的问题,同年10月至11月,撰写《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》两篇文章,总结创建农村革命根据地的经验,同朱德等总结游击战争的经验,领导红军击退湘赣两省国民党军的多次“进剿”和“会剿”。

——摘编自胡绳《中国共产党的七十年》

材料二 综合起来看,中华人民共和国最初十年的成就相当卓著。在对内方面,巩固了对国家的控制,并取得了不错的经济增长。在对外方面,与苏联和东欧卫星国保持紧密的联系,与联合国军队在朝鲜打成了平局(这本就是一种胜利),在日内瓦和万隆会议上扮演了大国的角色,调停了苏联和卫星国之间的纠纷。另外,核技术开发已经起步。

——摘编自(美)徐中约《中国近代史:1600至2000中国的奋斗》

材料三 最初,邓小平并没有一个总计划。他只有一种务实意识,为了能使改革取得成功,中国的社会主义建设必须有中国特色,马克思列宁主义必须与中国的实际相结合。在这点上,他与毛泽东不无相似之处,毛泽东早就认识到,中国的共产主义革命要取得胜利,就必须把马列主义与中国的具体实践结合起来。历史把毛泽东革命与邓小平的建设当作20世纪下半叶中国乃至整个世界的两个最重大的事件。这两个事件都得到适当的认同。

——摘编自(美)徐中约《中国近代史:1600至2000中国的奋斗》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括毛泽东对当时中国革命的贡献,并说明其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述新中国最初十年取得的成就。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明毛泽东革命与邓小平的建设的共同点。

10 . 近代以来,为了民族独立和国家富强,先进的中国人进行了艰辛探索,走上了民族复兴之路。阅读下列材料,回答问题。

材料一民国初期,陈嘉庚说:“今日国势危如累卵,所赖以维持者,惟此方兴之教育与未死之民心耳”。黄炎培也说:“今吾中国至重要,至困难问题,厥惟生计;曰求根本上解决生计问题,厥惟教育。”

——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

材料二从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

——毛泽东在中共七届二中全会上的报告(1949年3月)

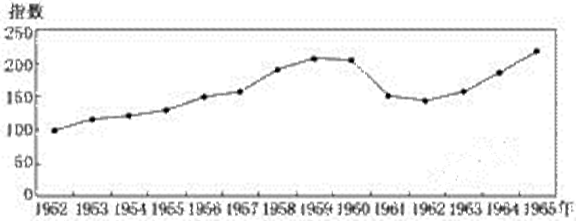

材料三1952年——1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

材料四邓小平在向外宾介绍中国改革开放的由来时说:“我们现在的路线、方针、政策是在总结了成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。”

——郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)据材料一概括两人共同的救国主张。联系所学知识,指出此类主张的积极意义和无法实现的原因。

(2)指出材料二“城市到乡村”、“城市领导乡村”的时代背景和基本内涵。

(3)据材料三,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。据此说明为什么“革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。”

(4)据材料四,分析改革开放与邓小平所阐述的历史经验之间的关系。