材料一 近代工厂制兴起于18世纪70年代。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工厂,实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二 20世纪40年代以来各国出现的科技成果

| 时间 | 国家 | 科技成果 | 时间 | 国家 | 科技成果 |

| 1945 | 美国 | 原子弹爆炸 | 1972 | 美国 | 重组DNA生物基因工程成功 |

| 1946 | 美国 | 电子计算机诞生 | 1974 | 中国 | 育成第一和杂交水稻组合“南优2号” |

| 1954 | 苏联 | 第一座核电站建成 | 1977 | 日本 | 超大规模集成电路投入使用 |

| 1957 | 苏联 | 第一颗人造卫星上天 | 1981 | 美国 | 第一架航天飞机升空 |

| 1964 | 中国 | 第一颗原子弹爆炸成 | 1997 | 英国 | 工利用体细胞培养克隆羊“多利”成功 |

| 1969 | 美国 | “阿波罗11号”登月 | 1999 | 美国 | 首次成功制造人工DNA分子 |

——据夏源《国外科技体制的历史演变》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪40年代以来科技发展的特点,并分析其原因。

材料 陆元九,我国著名自动控制、陀螺及惯性导航技术专家,中国科学院院士。1945年,陆元九成为赴美第一批公费留学生,被分配进麻省理工学院航空工程系。毕业后,获得仪器学专业的科学博士学位,白于中美关系恶化,未能立即回到中国而滞留海外。直到1955年,中美达成了协议,用战争中的美国俘虏换取中国留学人员回国。1956年,经过一系列波折后,陆元九转道日本,途经菲律宾,冲破重重险阻最终返回国内。1965年,陆元九主持组建了中科院液浮惯性技术研究室并兼任研究室主任,主持开展了中国单自由度液浮陀螺、液浮摆式加速度表和液浮陀螺稳定平台的研制。1978年后,陆元九积极参加航天型号方案的论证工作,根据中国国外惯性技术的发展趋势和国内的技术基础对新一代运载火箭惯性制导方案的论证进行了指导。在中国科学院自动化研究所建所初期,陆元九组织了科研人员的专业技术学习和外语学习,并亲自讲授英语和专业课程。陆元九为我国航天事业奉献了一辈子,并在长征三号乙运载火箭、人造卫星控制研究和惯性技术领域都取得重大突破,培养了一大批航天领军人才。

——摘编自肖欢欢《广州日报》

(1)根据材料,说明陆元九对中国航天事业的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,概括陆元九身上具有哪些可贵品质。

材料一 新中国成立之初,曾频频受到来自美国挥舞核大棒的威胁。特别是在朝鲜战争期间,美国政府在远东部署了许多载有核弹的飞机,并露骨地对中国进行核威胁。于是,反对核威胁,打破核垄断,发展以原子弹、导弹为主要内容的中国自己的国防尖端技术,便成了新中国领导人的重要战略思想。

一一陈述《新中国60年发展之路》

材料二 在二十世纪内,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化,把我们的国家建设成为社会主义的现代化强国,是我国人民肩负的伟大历史使命。四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展

——邓小平《在全国科技工作会议上讲话》

材料三 人类社会已进入21世纪第二个十年。综合判断国内外形势,这十年既是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是科学技术发展的重要战略机遇期。面对世界新一轮科技革命和产业革命的新形势,我们只有奋力抢占国际经济科技制高点、积极培育新的经济增长点,才能在综合国力竞争中赢得主动。

——习近平《在中国科协第八次全国代表大会上的祝词》

(1)根据材料一和所学知识,说明建国初期我国发展尖端技术的战略重点,并分析此战略重点制定的原因。

(2)根据材料二,说明改革开放后我国科技发展战略作出的调整,并结合所学知识分析作出调整的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明20世纪九十年代以来,面对世界科技革命,党和政府作出了怎样的战略决策?21世纪我国在高科技领域取得了怎样的骄人成绩?

材料一 1971年4月,当我国第一颗人造地球卫星遨游太空时,陕北黄土地上,一个18岁的青 年正仰望天空。“我当时在延川县梁家河村当知青,听到了发射成功的消息,非常激动!” 2013年5月4日,习近平来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院,参观空间技术 成就展览。站在“东方红一号”总装的历史图片前,习近平表示:“空间技术领域是高技术集 中的领域,空间技术水平是一个国家科技实力的重要标志,也是一个国家经济实力、综合国力、国防实力的重要标志。”

——摘编自付冰冰《“嫦娥”探月记》

材料二 中国科学家在1994年就开展了探测月球的可行性研究,1996年完成了探月卫星的技术方案研究,1998年完成了卫星关键技术研究。2004年3月,中国正式启动了月球探测科研工程,这个庞大的科学工程被命名为“嫦娥探月工程”。中国的探月科学研究用“嫦娥”“玉 兔”“广寒宫”等命名,绝非偶然的行为,其背后依然有中国文化基础性价值观的考虑。和阿 波罗(古希腊神话中的神明,美国的载人登月计划以其命名)类似,嫦娥奔月神话一直是中国 人宇宙观的一个重要节点,而月亮在中国传统文化中具有多重的时空、灵脸意义。因此,中国人研制的交通工具第一次到达月球时,用“嫦娥”来作为标记是顺理成章的。假设未来嫦娥工程实现了载人登月,可以预见,嫦娥奔月神话将进一步被激发出文化影响力。

---摘编自张多《宇宙科技、宇宙观与神话重述——从嫦娥奔月神话到探月科技传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“东方红一号”成功发射的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳“嫦娥探月工程”的特点,并说明该工程以“嫦娥”命名的原因。

材料一 两次工业革命成就比较

| 第一次工业革命 | 第二次工业革命 |

| 1.棉纺织:哈格里夫斯—珍妮纺纱机 2.动力:瓦特—改良蒸汽机 3.交通运输:[美]富尔顿—轮船,[英]史蒂芬孙—蒸汽机车 | 1.电力的广泛应用 2.内燃机的创制和使用(并引起交通领域的革新汽车、飞机) 3.化学工业的发展 4.钢铁工业的进步 |

——摘编自普通高中课程标准实验教科书人民版历史必修二

材料二 当前,我国科技领域仍然存在一些亟待解决的突出问题,特别是同党的十九大提出的新任务新要求相比,我国科技在视野格局、创新能力、资源配置、体制政策等方面存在诸多不适应的地方。我国基础科学研究短板依然突出……技术研发聚焦产业发展瓶颈和需求不够,以全球视野谋划科技开放合作还不够,科技成果转化能力不强。人才发展体制机制还不完善,激发人才创新创造活力的激励机制还不健全,顶尖人才和团队比较缺乏。科技管理体制还不能完全适应建设世界科技强国的需要,科技体制改革许多重大决策落实还没有形成合力,科技创新政策与经济、产业政策的统筹衔接还不够,全社会鼓励创新、包容创新的机制和环境有待优化。

——摘编自习近平2018《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》

(1)根据材料一结合所学知识,指出两次工业革命的特点有哪些不同。

(2)根据材料二,概括说明我国科技发展中存在的问题,并结合所学知识,分析我国应该如何解决这些问题。

材料一 宋元时期,中国的船只远达大西洋沿岸,指南针正是这些远航水手传到阿拉伯和波斯的。通过他们,中国发明的航海罗盘为欧洲人所熟悉。13世纪初,欧洲开始有航海中使用指南针的记载。

传教士大批来华是在明朝万历年间(1572-1620),他们带来了西方的天文、数学、地理、物理学和机械学知识·······顺治和康熙(1644-1722)对传教士比较信任,西学逐渐大量传入。

——据吴国盛《科学的历程》

材料二 从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。

——据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

材料三 1955年1月15日,毛泽东在中南海主持召开中共中央书记处扩大会议,讨论发展原子能事业问题。毛泽东强调,为了防御,中国也要搞原子弹。我们不首先进攻别人,但不是消极防御,而是积极防御。研制原子弹,当时总的方针是自力更生为主,争取外援为辅。会议正式决定发展中国原子能工业,研制原子弹。

——《新中国60年发展之路》系列专稿之十一

(1)根据材料一概括宋代到明清时期中国科技的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清政府引进西方技术的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国决定研制原子弹的原因和条件。

材料一 自秦以来,中国在政治上便形成了中央统一领导的国家体制。在汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”后,思想上也逐渐形成了中国传统文化的特质;近代中国在抵御外侮中又形成了万众一心、同仇敌忾的民族性.总之,在几千年历史长河中.中国人民团结一心、同舟共济,建立了统一的多民族国家。形成了守望相助的中华民族大家庭,也形成了集中力量办大事的国家治理特色。

——摘编自陶文昭《充分发挥社会主义制度优势》

材料二 对于刚刚成立的新中国而言,首先面临的是如何破解中国与欧美工业化先发国家差距拉大的“后发劣势”问题。但当时的新中国仍处于农业社会,工业只能生产纱、布、火柴、肥皂、面粉等为数甚少的日用生活消费品;1949年,中国主要工业品原煤、原油、钢的产量分别仅为美国的7.34%、0.05%和0.22%。新中国成立初期要发展工业,却得不到农业、人力资本等方面的支撑。就农业而言,1949年,中国粮食、棉花.油料和糖料的人均产量分别只有208.95公斤.0.82公斤、4.73公斤和5.23公斤。就人力资本而言,1949年中国人口的文盲率高达80%,而小学学龄儿童的入学率、初中阶段的毛入学率分别只有20%和3%,高等院校的在校生只有11.7万人。不仅如此,西方资本主义国家对中国实施的封锁、禁运也阻碍着新中国的发展。但新中国却克服了一切困难,仅用了近30年的时间便实现了对“后发劣势陷阱”的成功突破。

——摘编自郑有贵《实行集中力量办大事对后发劣势的成功破解》

材料三 改革开放以来,我们用短短几十年的时间,走过了西方发达国家几百年走过的工业化历程,从“现代化的迟到国”一跃成为“现代化的视觉中心”,建立起了全世界最完整的现代工业体系,实现了经济总量在世界排名的快速跨越,由1978年的第十一位跃井至2010年起的稳居第二位。随着综合国力的提升,中国日益走近世界舞台的中央。

——摘编自徐曼、何益忠《充分发挥集中力量办大事的制度优势》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国“集中力量办大事的国家治理特色”形成的历史基础。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期遭遇发展困境的主要原因,并列举新中国成立至20世纪70年代成功突破“后发劣势陷阱”的重要举措。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析新中国成立以来“集中力量办大事的制度优势”所产生的重要影响。

材料一 1840年,正值以英国为中心的技术革命结束后不久,故中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的……就在中国人模仿这些技术达到高潮的时候,西方正酝酿着又一次技术革命……对此,中国科技人员再没有冷淡和怠慢……应该看到,经历了这70余年,中国技术发展的整体速度加快了。

——杨德才主编《20世纪中国科学技术史稿》

材料二 进入20世纪,中国社会经济变动……较之以往更为剧烈、更为复杂,呈现出新的特点。首先,列强对华经济侵略的规模进一步扩大……开始了外资在华大规模设厂浪潮。

——丁守和主编《二十世纪中国史纲》

材料三 20世纪50年代到70年代,尽管是一个低收入国家,中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略……特别是出于国家防御的目的……成立了一批精英聚集的研究机构,比如中国科学院(CAS)。六七十年代,中国在核技术、空间技术以及基因工程方面的重大进步证实了这种制度成功的一面。

——【美】劳伦·勃兰特托马斯·罗斯基编《伟大的中国经济转型》

材料四 现在是第四次工业革命……一个国家、一个地区或者一个行业如果不能意识到这场变革的核心以及其中隐藏的潜能,或者没有找到应对之道,那么也许其他新的行业、国家和地区在新技术可能性的基础上会取而代之,获得领先地位。

——【德】乌尔里希·森德勒主编《工业4.0:即将来袭的第四次工业革命》

(1)材料一中,“以英国为中心的技术革命”开始的标志是什么?“中国的大门”被“砸开”开始于哪一历史事件?

(2)根据材料一并结合所学知识回答,为什么说“中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的”?“中国技术发展的整体速度加快”的原因是什么?

(3)根据材料二并结合所学知识回答,“列强对华经济侵略”的主要方式有何变化?这一变化与哪一不平等条约有关?

(4)材料三中,“核技术、空间技术”方面的“重大进步”指什么?“中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略”的目的是什么?

(5)针对材料四中的“第四次工业革命”,你认为中国的“应对之道”是什么?

材料一:由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,整个思想界不禁为之亢备……极富玄想天分的法国人还很自然地由自然界联想到人类社会。既然自然界有一个统一的规律,那么人类社会也决不会例外。孟德斯鸠研究“法”的精神,其主旨也是希图确定支配人类社会的一般规律(规律和法,在包括法文在内的主要西方语言中本来就是同一个词)。启蒙思想家们在牛顿革命的启发、激励下所进行的种种思考,在历史上曾起过非常积极的作用。

——马克垚《世界文明史》(上)

(1)根据材料简要概括牛顿的物理学成就及对法国思想界的影响。

材料二:20世纪初,爱因斯坦发表了具有划时代意义的论文,为物理学的发展作出了重要贡献。为纪念这一奇迹100周年,2004年6月10日,联合国大会召开第58次会议鼓掌通过了2005年为“国际物理年”的决议。

(2)20世纪初,物理学理论有什么新发展?其发展的原因是什么?

材料三:新中国成立50多年来,经过几代人艰苦卓绝的持续奋斗,我国科技事业取得了令人鼓舞的巨大成就。到2020年,我国科学技术发展的总体目标是取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果,进入创新型国家行列,为在本世纪中叶成为世界科技强国奠定基础。

——国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)

(3)建国50多年来我国取得的重大科技成就有哪些?

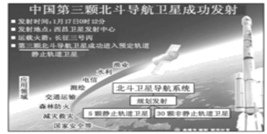

材料四:2010年1月17日凌晨,西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,将第三颗北斗导航卫星成功送入太空预定轨道。

(4)结合材料4归纳科技创新对社会发展的重大影响?

材料一 自1955年以来,中国咬紧牙关,不惜国力秘密研究原子武器。按陈毅元帅的话说:“中国人就是没有裤子穿,也要造出原子弹。”……在冷战环境下,是否拥有核武器,是大国最重要的标识。

——《大国脚印·1964年最具影响力事件》

材料二:秦山核电站

材料三:中国从1964年爆炸第一颗原子弹至今,40多年来有关核政策的表述始终如一。中国核政策的要素包括:不首先使用核武器;不对无核武器国家和地区使用核武器;发展有限的报复打击能力;反对在国家领土外部署核武器;主张全面禁止和彻底销毁核武器。其中“不首先使用”是核政策的核心。从中国核思维的奠基人毛泽东有关核武器的论述中可以看出,中国的核武器是慑止核战争的手段,而不是打赢核战争的工具。

材料四:《不扩散核武器条约》(英语:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,缩写NPT),简称《核不扩散条约》(英语:NuclearNon-Proliferation Treaty,缩写NNPT),1968年7月1日由英国、美国、苏联和其他59个国家缔结签署的一项国际条约。宗旨是防止核扩散,推动核裁军和促进和平利用核能的国际合作。现在大多数国家参加这项条约。1992年3月9日,中华人民共和国加入该公约。而没有签署这项条约的国家包括印度、巴基斯坦和以色列,朝鲜已宣布退出。

(1)结合材料一分析,新中国为何“不惜国力秘密研究原子武器”?

(2)请简要评述中国核武器和核能发展的意义。