| 时间 | 1977年 | 1979年 | 1984年 | 1988年 | 2008年 | 2011年 |

| 录取率% | 4.8 | 6.1 | 28.7 | 24.6 | 57 | 72.3 |

| A.建立起完整的国民教育体系 | B.实现了普及的目标 |

| C.高等教育逐渐走向大众化 | D.践行了“科教兴国”战略 |

| 学校数(单位:所) | 在校学生数(单位:万人) | |||||

| 小学 | 中学 | 高等学校 | 小学 | 中学 | 高等学校 | |

| 1949年 | 27 476 | 66 | 41 | 193 | 3.89 | 1.77 |

| 1998年 | 34 480 | 4 635 | 303(含两所 民办高校) | 951 | 571.5 | 51.4 |

据表格中的数据概括新中国成立以来教育的主要变化。这些变化的主要推动因素有哪些?

材料 由于教育向广大工农群众开门,翻身得解放的工衣群众都希望能走进校门。然而,当时的学校数量有限,所以希望受教育人数的无限性和国家所能提供的学校数量的有限性之间的矛盾十分突出。为了解决这一矛盾,刘少奇在调研的基础上于1958年提出了“两种教育制度的政策,即半工半读和半农半读。这一政策的出台,不仅在一定程度上缓解了需求与供给之间的矛盾,而且还扼制了轻视体力劳动的不良风气。随着入学机会的增加,学成者要求升学与上一级学校数量有限之间的矛盾又重。新凸显,当时国家还无力解决这一继发性的矛盾,因此就导致了为了升学而片面追求升学率的状况。“片追”搞了没几年,就被“文化大革命“运动淹没了,“上山下乡,向工农学习”代替了片面追求升学率。文革后高考制度的恢复;累积了十年的青年要一次性地拥入大学的门槛,所以“片追"又一次成为学生的选择。

(1)根据材料,概括新中国成立初期教育中存在的问题。

(2)根据材料并结合所学知识,分析这些问题出现的原因。

| A.完整的国民教育体系的形成 | B.基础教育改革适应了大规模经济建设的需要 |

| C.“科教兴国”战略稳步实施 | D.基础教育实现了与生产劳动相结合 |

| A.“双百”方针、“教育大革命”、“三个面向”、“和平”赎买 |

| B.“两弹一星”、“ 三个面向”、“ 科教兴国”、“载人航天工程” |

| C.“上山下乡”、“东方魔稻”、“三步走”、“和平共处” |

| D.“863”计划、“样板戏”、“三个世界”、“希望工程” |

材料 1952年,教育部颁发的教学计划中,将基础课程明显减少,专门化课程的总学时高达400学时。虽经1953年青岛修改教学计划会议,这种情况有所缓解,然而,综合大学只重教育不重研究、工科院校又只注重与国民经济密切相关的某些专业的局面仍未得到彻底纠正,导致基础理论工作无人问津。加之学习和使用俄语在20世纪50年代初期风靡全国,语言的障碍制约了中国与世界其他科技大国的交流,无形中越发拉大了中国与国际先进水平的距离。

——摘编自刘茗、王鑫《建国初期高等教育学习苏联的历史回顾与思考》

对材料中“新中国成立初期高等教育”提出自己的看法,并结合所学知识加以说明。(要求:看法明确,持论有据,表述清晰)

材料一 董仲舒按人性把人分为上中下三个等级,占人口多数的“中民”是教育的主要对象。他主张设立各级学校,教授儒家经典,将他们培养为“笃于礼薄于利”“以天下为忧”的君子,以使得“教化大行,天下和洽”。

古罗马教育家昆体良(35-95年)认为,学校教育优于家庭教育,培养演说家是公民教育的重要目标。他还认为,完美的演说家“不仅要有超群的演说天赋,还要有完美的品格”,“能尽公民之义务,能在公私事务中完成使命,能以忠告引导国家,能以立法奠定其雄厚基础”。

材料二1904年清政府以日本学制为蓝本颁行新学制,规定中学堂科目包括修身、读经讲经、外国语、算学、物理及化学、体操等12门,读经讲经课和修身课占有较大比重。南京临时政府成立后,取消读经讲经课,规定教科书必须符合共和民国宗旨;仿照日本、美国学制实行普通教育、实业教育和师范教育;开始承认女子受教育权利。

——摘编自张卫民《中国教育纪元的断代工程》

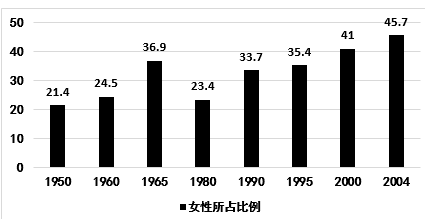

材料三 建国以来我国高等教育中女性的比例(%)

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)阅读材料一,概括董仲舒和昆体良教育主张的相同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末民初学校教育的新变化。

(3)根据材料三并结合所学,分析建国以来高等教育对中国女性发展的意义。

| A.出现了由精英化向大众化转变 | B.建立了较完整的国民教育体系 |

| C.践行了“科教兴国”的发展战略 | D.培养了大批现代化的建设人才 |

材料一 汉代独尊儒术,在京师设立太学,在郡国设立学官,后渐立学校。隋唐时期,科举制形成,逐渐取代与门阀等级制相适应的选举制,并与学校相关联:唐代在京城设国子监,统辖各学,在各地设郡县学校宋代书院勃兴,元代广建社学。到明代,学校体制大体已备。清因明制,以科举取士为正途,而科举必由学校。其规制悬学校之名而导以仕进之路。学校乃教化所从出,以纳民于轨物,在王朝统治体系中地位极崇,作用至大。

——摘编自《两岸新编中国近代史》

材料二 西方近代分科观念在中国社会的广泛传播,促使中国学人在反思传统学术思想体系弊端'的同时……纷纷提出近代中国新的学术分科方案民国初年,教育部公布《大学令》和《大学规程》,将大学分为文、理、法、商、医、农、工七科(简称“七科之学”),正式取消了大学经学科。大学文科分为文学、历史学等4门,理科分为数学、理论物理学、化学等9门,法科分为法律学、政治学、经济学3门,商科分为银行学、保险学等6门,医科分为医学、药学2门,农科分为农学、农艺化学等4门,工科分为土木工学、机械工学、造船学等11门。

——摘编自张海鹂主编《中国近代通史》

材料三 1977年8月至9月,邓小平在北京全国高等学校招生工作会议上尖锐批评教育部思想不解放,并再次强调从高中毕业生中直接招生的必要性310月初,国务院批准教育部高考招生工作的文件,宣布当年立即恢复高考当年全国高校录取新生27.3万人,于1978年春天入学

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“七科之学”得以确立的原因和影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析1977年恢复高考的历史意义。

| A.科学技术是第一生产力 | B.开展识字教育,减少文盲 |

| C.实施“科教兴国”战略 | D.贯彻“双百”方针,丰富生活 |