材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办% | 民办% | 其他% | 不明% | |

| 宋代 | 15.28 | 70.69 | 0 | 14.03 |

| 元代 | 17.23 | 61.15 | 0.33 | 21.28 |

| 明代 | 57.21 | 29.84 | 0.24 | 12.71 |

| 清代 | 56.67 | 24.11 | 0.56 | 18.59 |

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。……废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。……20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。……留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

——张亚群《论清末留学教育的发展》

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化,并结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

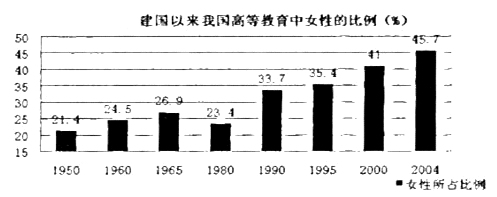

(3)根据材料三,建国以来我国高等教育中女性比例总体呈什么变化趋势?并结合所学,指出这一变化趋势对中国女性发展的意义。

材料一 中国古代的数学和西方古代的数学各有特色。数学史专家钱宝琮深入研究《九章算术》后,认为“《九章算术》的编纂者”对待数学的态度是:“掌握数学知识的人应该满足于能够解答生活实践中提出的应用问题,数学的理论虽属可知,但很难全部搞清楚,学者应该有适可而止的态度。”

柏拉图在《理想国》中认为:“几何学的对象乃是永恒事物,而不是某种有时产生和灭亡的事物”,“几何学大概能把灵魂引向真理并且或许能使哲学家的灵魂转向上面”。

材料二 下表为16~18世纪初期英国牛津大学和剑桥大学增设教席的情况。

| 时间 | 大学 | 增设的教授席位 |

| 1546 | 牛津大学和剑桥大学 | 神学、希伯来语、希腊语、民法、医学 |

| 1619 | 牛津大学 | 萨维里几何学教席 |

| 1621 | 牛津大学 | 色德来自然哲学教席、萨维里天文学教席 |

| 1663 | 剑桥大学 | 卢卡西数学教席 |

| 1669 | 牛津大学 | 植物学教授席位 |

| 1702 | 剑桥大学 | 化学教授席位 |

| 1704 | 剑桥大学 | 天文学教授席位 |

材料三 科学与技术是有区别的。“学也者,观察事物而发明其真理者也;术也者,取所发明之真理而致诸用者也。”

1924年,中国化学家张准说:“由于提倡西学者,其目的不在科学本体,而在制铁船,造火器,以制胜强敌,谋富强救国之策耳。而学西学者,又束缚于科举思想,徒藉一二格致之名词,以为进身之阶,干禄之途而已。”

材料四 1956年,我国提出了“向科学进军”的口号,并制定出中国第一个发展科学技术的长远规划,即《1956年至1967年科学技术发展远景规划》。规划确定了“重点发展,迎头赶上”的方针和今后科技发展的主要目标。

(1)结合相关史实,分别说明“《九章算术》的编纂者”与柏拉图对待数学作用的认识。

(2)根据材料二,概括英国牛津大学和剑桥大学从16世纪中期至18世纪初期新增课程的变化趋势,并分析导致这种变化的原因。

(3)结合所学,判断张准所述现象发生的历史时期;并指出20世纪初的中国人重视“科学本体”的历史事件。依据材料并结合所学,说明你对“科学本体”的理解。

(4)结合所学,说明我国编制科学技术长远规划的背景,列举《1956年至1967年科学技术发展远景规划》所取得的主要科技成果。

材料一 中国近代以来留学生情况统计表

| 时期 | 留学方向和群体 | 人数 | 留学生代表 | 学习内容 | 结果 |

| 1872—1881 | 留美幼童学生群 | 120人 | 唐绍仪、詹天佑等 | 军政、船政、步算、制造诸书,仍兼中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书。 | 共选派四批,因守旧势力阻挠,其中绝大多数未完成学业而被撤回国。 |

| 1894—1911 | 留日学生 | 推算当22000人以上 | 黄兴、宋教仁、陈独秀、李大钊等 | 以读速成科和普科为主。多学政治专业,习军事者也不少,学习理工科者较少。 | 由于不少留日学生在新思想的影响下,成立了“排满反清”为目标的革命团体,清政府开始调整流入政策。 |

——据周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)依据材料和所学任选其中一个阶段,对这一时期的留学情况进行简要解读。

材料二 1992年8月政府制定了“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学工作方针。1996年国家留学基金管理委员会正式成立,负责中国公民出国留学和外国公民来华留学的组织、资助和管理工作。截止2006年9月底,国家留学基金管理委员会共派出各类留学人员26658人,回国率达到97.16%,留学归国人员和在外留学人员通过各种途径和形式,在各个行业和工作岗位为我国文化教育、科学技术、社会经济发展做出了巨大贡献。

——摘编自蒋凯《近代以来中国留学教育的历史变迁》

(2)依据材料和所学,分析现阶段留学迅速发展的原因。

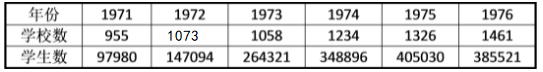

对上解读正确的是

| A.“文革”刺激了职业教育的兴起 |

| B.职业学校数呈现逐年上升趋势 |

| C.“文革”后期职业教育有所发展 |

| D.职业教育中的政治倾向感不强 |

| A.教育领域的大跃进趋势 |

| B.教育为工业化建设服务 |

| C.基础教育的大众化趋势 |

| D.教育与生产劳动的结合 |

材料一 新中国成立以来,中学历史教学几经变化,大致可以划分为四个发展阶段。

| 阶段 | 时间 | 基本情况 |

| 第一 阶段 | 1949-1965 | 建国初期,中学历史课程以老解放区教材为主,世界史则以苏联教材为蓝本;1954--1956年,人教社编写了新中国第一套较好的历史教材并在全国中小学系统使用。此套教材及时地采用了历史科学的新的研究成果,突出表现在对中国近代经济情况的叙述上,增加了经济的篇幅。1963年秋,人教社有编出了新的历史教科书。是在摈弃了1958―1959年史学界“左”的思想影响后编成的。 |

| 第二 阶段 | 1966-1976 | …… |

| 第三 阶段 | 1977-1986 | 1976年底,教育部决定建立全国中小学教材编写委员会,负责各科教材的编辑、出版。从1980年起,人教社对它进行了修订。增写了刘少奇、彭德怀等老一辈革命家的活动;重新评价一些历史人物的功过是非;增加了文化史的内容;增加了彩色插页和黑白插图,使教科书显得更加直观和生动,提高了学生学习的兴趣,也增强了教科书的美感。 |

| 第四 阶段 | 1987-1999 | 1986年,原国家教委颁布了新的《全日制中学历史教学大纲》。1987年,根据这个大纲,人教社对教材作了一次较大的调整和修改。……增加了抗日战争正面战场的部分重要史实和中华人民共和国历史的4章教材;20世纪80年代末,在原国家教委提出的“一纲多本”的原则指导下,义务教育初中历史教材的编写和实验工作开始进行。,高级中学的历史教材改革也在进行。当时高中出现两套教材:一套……另一套根据上海中小学课程教材改革委员会制定的高中历史课程标准编写的教材,供经济文化比较发达地区(主要是上海市)学校使用。 |

(1)阅读材料,以建国后中学历史教材的改革为视角,结合所学知识对前三个阶段的信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整:解释和分析逻辑清晰。)

材料二

| 新编的高中历史课本《中外历史纲要》(上)的目录 | 新编的高中历史课本《中外历史纲要》(下)的目录 |

| 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 | 第三单元 走向整体的世界 |

| 第13 课 从明朝建立到清军入关 | 第6课 全球航线的开辟 |

| 第14 课 清朝前中期的鼎盛与危机 | 第7课 全球联系的基本确立和世界格局的演变 |

| 第15 课 明直清中叶经济与文化 | 第四单元 资本主义制度的确立 |

| 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 | 第8课 西欧的思想解放运动 |

| 第16 课 两次鸦片战争 | 第9课 资产阶级革命和资本主义制度的确立 |

| 第17 课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 | 第五单元 工业革命与马克思主义诞生 |

| 第18 课 挽救民族危亡的斗争 | 第10课 影响世界的工业革命 |

| 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 | 第11课 马克思主义的诞生于传播 |

| 第19 课 辛亥革命 | 第六单元 世界殖民体系和亚非拉民族独立运动 |

| 第20 课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化 | 第12课 资本主义世界殖民体系形成 |

(2)基于上表提供的信息结合所学知识,为“高中历史课本《中外历史纲要》(上)和高中历史课本《中外历史纲要》(下)”部分单元的学习,设计一组思考题。(要求:设计3~4个思考题;多角度、多层次涵盖该单元的主要内容;能够揭示单元与单元、课程与课程之间的内在联系;揭示中外历史之间的内在联系,体现创新性和思考深度。)

材料

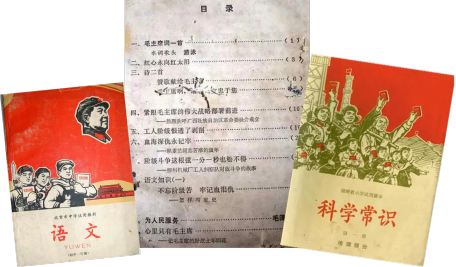

(2)图所示教材出现在新中国哪一时期?当时教材所呈现的特色主要是由哪些原因造成的?

| A.受益于民族工业的迅速发展 | B.是近代教育体制变革的结果 |

| C.表明政治形势左右教育格局 | D.折射出社会结构的剧烈变迁 |

| A.说明私人出版业绝迹 | B.利于构建完整教育体系 |

| C.违背了“双百”方针 | D.旨在巩固新生人民政权 |

材料一 汉武帝实施“独尊儒术”政策后,引发了对学校教育的高度重视,使西汉的学校教育系统趋于完善,自隋唐以后,国家教育制度是学校与科举并行。南宋书院发达同理学的盛行有密切关系。明清两代,学校轻而科举重,当时国家全部教育差不多为科举所垄新。

——程舜英《中国古代教育制度史料》

(1)根据材料一,概括中国古代学校教育的特点。

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(2)根据材料二,概括英国近代教育的变化。结合所学知识分析变化的原因。

材料三 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——1999年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(3)根据材料三,归纳中国深化教育改革的目的。结合所学知识,指出新时期国家复兴教育的举措。

材料四 2009年欧盟教育委员会的《教育与培训2020》战略报告提出:教育对欧洲“成为世界上最具竞争力和活力的知识经济体”有极其重要的作用。2012年,英国发布了《扩大高等教育入学机会》报告,确保低收入家庭学生接受大学教育。同时,发达国家各级教育机构基本上实现了计算机辅助教学和学习。

——摘编自徐辉《21世纪世界高等教育改革的若干趋向及启示》

(4)根据材料四,谈谈21世纪世界高等教育改革对我国新时代教育改革的启示。