1 . 材料一中国素称“礼仪之邦”,“礼”在社会中无处不在。18世纪以来,伴随西学东渐,融入西方色彩的礼俗变革悄然伊始。辛亥革命后,中华礼制简约化与世俗化趋势无可逆转,一些古代礼俗如跪拜礼废止不行,“大人”、“老爷”等官场称呼不再使用、“先生”、“君”“女士”、“太太”等称谓成为时髦用语。1915年,陈独秀发文宣称:“中华固有之伦理、学术、礼俗,无一非封建制度之遗,吾宁忍过去国粹之消亡,而不忍现在及将来之民族,不适世界之生存而归削灭也”,而到了20世纪90年代,一股“国学热”的潮流带动了部分传统礼仪的回归,地铁上大学生的“汉服秀”、中小学校园诵读《弟子规》,举行“冠礼”,社会上朋友相见作揖打拱,夫妻互称“郎君娘子”等现象屡见报端网络。

——摘编自唐翼明《国学热是中国人自发的文化自救》

材料二 法国礼仪制度举世闻名:法国人一度被誉为欧洲最有礼貌的民族。1789年,一场攻占巴士底狱的骤变席卷全国,巴黎大街上充斥着互称“公民”的激进男女,在打倒波旁王朝的同时,也将优雅的法兰西礼仪——日常交际礼仪,餐饮礼仪、着装礼仪等视作旧体制的毒瘤,逐一以革命法令彻底废除。1875年,动荡的法国开始消停,社会重新认可了传统的礼仪文化,礼仪规则在越发高雅,规范的同时又日趋平民化、大众化。从1914年到二战胜利,礼仪越来越简化快捷。然而到1991年以后,法国尊崇古典礼仪的社会群众越来越多,人们又开始使用一些早已不太习惯,消逝近百年的礼仪,如吻鼻礼、鞠躬礼。

——摘编自(法)鲁维洛瓦《礼貌史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪初期中国对待传统礼仪文化的态度并分析其影响。

(2)分析20世纪90年代以来中国对待传统礼仪文化态度改变的原因,并对这种现象作简要评价。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代以来中、法两国社会礼仪演变的相同之处及其原因。

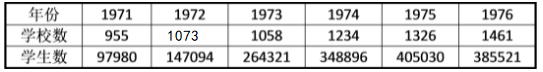

对上解读正确的是

| A.“文革”刺激了职业教育的兴起 |

| B.职业学校数呈现逐年上升趋势 |

| C.“文革”后期职业教育有所发展 |

| D.职业教育中的政治倾向感不强 |

| A.高等教育大众化的趋势 | B.教育良性发展的势头 |

| C.较为薄弱的教育基础 | D.“科教兴国”的基本战略 |

材料 中华人民共和国成立以来,我国基础教育教材改革历经曲折发展。

| 时间 | 内容 | 备注 |

| 1949~1956年 | 基本方针“以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用成分,借助苏联经验,建立新民主主义教育”。成立人民教育出版社,承担编写国家统一教材的任务,于1951年出版了第一套中小学全国通用教材。 | 除旧布新,初步确立了我国中小学新课程体系,形成了全国统一教学计划、统一教学大纲与统一教科书的“大一统”课程模式。 |

| 1957~1965年 | 加强知识教学与劳动教学相结合,缩短学制、精简课程。1960年,人教社按要求,赶编了第三套全国通用教材,把12年学完的内容压缩到10年,供试验10年制的学校选用。各地开始自编教材。 | 文化教育曲折中前进。首次提出设置选修课;重视地方教材、乡土教材的编写。 |

| 1966~1976年 | 没有统一的教育方针、教学大纲、教科书,各地自编生活式教材,生活、社会、革命构成了全部的课程。 | 红色教材,服务于阶级斗争。 |

| 1977~1985年 | 重建人教社,组织“中小学教材编写工作会议”,集中编写第五套全国通用的十年制中小学教材。 | 恢复与调整,吸收了国际中小学课程改革的经验和教训,清除了十年动乱时期教材中的许多谬误内容,具有过渡性。 |

| 1986~1999年 | 1992年,允许一些地区和单位按大纲初审稿编写教材。为与义务教育课程计划相衔接,1996年,人教社编写和修订第七套全国通用中小学教材。1999年提出“跨世纪素质教育工程”。 | 重建与创新,打破“集权制”的绝对支配地位,因地制宜,“一纲多本”,编审分离;教材市场化。 |

| 1999年~至今 | “教材改革应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展……体现学生身心发展特点……注重学生探究,并提出观察、实验、操作、调整、讨论的建议”,增加“选修课程”“活动课程”。 | 探索与深化,大胆借鉴国际上的先进经验,“个性发展”;教材突出基础性、启发性、实践性、时代性、现代性、综合性。 |

请根据表格提供的材料,围绕教材改革变化自拟一个主题,并结合任何一时段予以阐述。(要求:主题明确,阐述须史论结合)

| A.注重身体锻炼成为社会共识 | B.国家战略对新中国教育的要求 |

| C.竞技体育目标深入教育领域 | D.新中国教育方针发生重大变化 |

材料一 新中国成立以来,中学历史教学几经变化,大致可以划分为四个发展阶段。

| 阶段 | 时间 | 基本情况 |

| 第一 阶段 | 1949-1965 | 建国初期,中学历史课程以老解放区教材为主,世界史则以苏联教材为蓝本;1954--1956年,人教社编写了新中国第一套较好的历史教材并在全国中小学系统使用。此套教材及时地采用了历史科学的新的研究成果,突出表现在对中国近代经济情况的叙述上,增加了经济的篇幅。1963年秋,人教社有编出了新的历史教科书。是在摈弃了1958―1959年史学界“左”的思想影响后编成的。 |

| 第二 阶段 | 1966-1976 | …… |

| 第三 阶段 | 1977-1986 | 1976年底,教育部决定建立全国中小学教材编写委员会,负责各科教材的编辑、出版。从1980年起,人教社对它进行了修订。增写了刘少奇、彭德怀等老一辈革命家的活动;重新评价一些历史人物的功过是非;增加了文化史的内容;增加了彩色插页和黑白插图,使教科书显得更加直观和生动,提高了学生学习的兴趣,也增强了教科书的美感。 |

| 第四 阶段 | 1987-1999 | 1986年,原国家教委颁布了新的《全日制中学历史教学大纲》。1987年,根据这个大纲,人教社对教材作了一次较大的调整和修改。……增加了抗日战争正面战场的部分重要史实和中华人民共和国历史的4章教材;20世纪80年代末,在原国家教委提出的“一纲多本”的原则指导下,义务教育初中历史教材的编写和实验工作开始进行。,高级中学的历史教材改革也在进行。当时高中出现两套教材:一套……另一套根据上海中小学课程教材改革委员会制定的高中历史课程标准编写的教材,供经济文化比较发达地区(主要是上海市)学校使用。 |

(1)阅读材料,以建国后中学历史教材的改革为视角,结合所学知识对前三个阶段的信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整:解释和分析逻辑清晰。)

材料二

| 新编的高中历史课本《中外历史纲要》(上)的目录 | 新编的高中历史课本《中外历史纲要》(下)的目录 |

| 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 | 第三单元 走向整体的世界 |

| 第13 课 从明朝建立到清军入关 | 第6课 全球航线的开辟 |

| 第14 课 清朝前中期的鼎盛与危机 | 第7课 全球联系的基本确立和世界格局的演变 |

| 第15 课 明直清中叶经济与文化 | 第四单元 资本主义制度的确立 |

| 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 | 第8课 西欧的思想解放运动 |

| 第16 课 两次鸦片战争 | 第9课 资产阶级革命和资本主义制度的确立 |

| 第17 课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 | 第五单元 工业革命与马克思主义诞生 |

| 第18 课 挽救民族危亡的斗争 | 第10课 影响世界的工业革命 |

| 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 | 第11课 马克思主义的诞生于传播 |

| 第19 课 辛亥革命 | 第六单元 世界殖民体系和亚非拉民族独立运动 |

| 第20 课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化 | 第12课 资本主义世界殖民体系形成 |

(2)基于上表提供的信息结合所学知识,为“高中历史课本《中外历史纲要》(上)和高中历史课本《中外历史纲要》(下)”部分单元的学习,设计一组思考题。(要求:设计3~4个思考题;多角度、多层次涵盖该单元的主要内容;能够揭示单元与单元、课程与课程之间的内在联系;揭示中外历史之间的内在联系,体现创新性和思考深度。)

材料 1872年,清政府正式选派120名幼童赴美,开启了近代中国官费留学的先河,其后,清政府又派遣一批留学生赴欧洲学习海军炮舰等技术。在这120名幼童和后来赴欧洲的留学生中,出现了“中国铁路之父”詹天佑,民国第一任内阁总理唐绍仪,启蒙思想家严复。

如果说最早去欧美留学的潮流,是在西学强势来袭的背景下被动作出的选择,甲午战争后赴日本留学的潮流,则多了一些主动性。1898年,清政府派出第一批官派留日学生13人,到1905年达到高潮,约有8000多人。其中杰出代表包括孙中山、鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等。

“庚款留学”在1909年一1937年之间,由清华选派了留美学生总计1971人,并带动了大量“自助学者”赴美,这是开拓中国现代科技事业的一代留学生,很多人成为学科奠基人和学术栋梁,竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦等都是“庚款留学”的杰出代表。

1915年,海归精英李石曾、蔡元培等人发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年,至1920年赴法求学人数已达1600人。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

到了20世纪20年代,留学苏俄潮兴起,成为一种与大众留学不同的革命留学。它一开始就是严格而有目的的革命班干部培训,在中国留学史下,也留下了浓墨重彩的一笔。

新中国成立后,50年代产生了“留苏热”,从1950年开始到1966年,中国先后向苏联和东欧派遣了万余名留学生,产生了一大批杰出的科学家、艺术家和政治领导人。经过“文革”时期,1978年以来,伴随改革开放的推进,我国的留学达到了前所未有的新高潮。2012年,我国出国留学人数达到39.96万,成为世界第一留学大国。从1978年到2012年年底,短短34年。

中国各类出国留学人员总数达264.47万人,其中超过90%是自费留学生。

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代留学潮的主要变化。(2)结合中国近现代留学潮的变化,说明一个半世纪的留学史就是一部不断追求“中国梦”的“奋斗史”。

| A.我国的教育模式发生了变化 |

| B.我国的基本国情发生了变化 |

| C.我国的教育体制发生了变化 |

| D.我国的教育方针发生了变化 |

| A.说明私人出版业绝迹 | B.利于构建完整教育体系 |

| C.违背了“双百”方针 | D.旨在巩固新生人民政权 |

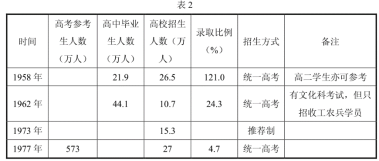

(注:空白项表示数据暂缺)

| A.1958年招生人数超过毕业生数是“一五”计划的需要 |

| B.1962年录取率较低说明高等院校的教学秩序走向混乱 |

| C.1973年招生方式变化是“左”倾错误在教育领域的反映 |

| D.1977年参考生人数多是十一届三中全会伟大决策的结果 |