材料 中华人民共和国成立以来,我国基础教育教材改革历经曲折发展。

| 时间 | 内容 | 备注 |

| 1949~1956年 | 基本方针“以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用成分,借助苏联经验,建立新民主主义教育”。成立人民教育出版社,承担编写国家统一教材的任务,于1951年出版了第一套中小学全国通用教材。 | 除旧布新,初步确立了我国中小学新课程体系,形成了全国统一教学计划、统一教学大纲与统一教科书的“大一统”课程模式。 |

| 1957~1965年 | 加强知识教学与劳动教学相结合,缩短学制、精简课程。1960年,人教社按要求,赶编了第三套全国通用教材,把12年学完的内容压缩到10年,供试验10年制的学校选用。各地开始自编教材。 | 文化教育曲折中前进。首次提出设置选修课;重视地方教材、乡土教材的编写。 |

| 1966~1976年 | 没有统一的教育方针、教学大纲、教科书,各地自编生活式教材,生活、社会、革命构成了全部的课程。 | 红色教材,服务于阶级斗争。 |

| 1977~1985年 | 重建人教社,组织“中小学教材编写工作会议”,集中编写第五套全国通用的十年制中小学教材。 | 恢复与调整,吸收了国际中小学课程改革的经验和教训,清除了十年动乱时期教材中的许多谬误内容,具有过渡性。 |

| 1986~1999年 | 1992年,允许一些地区和单位按大纲初审稿编写教材。为与义务教育课程计划相衔接,1996年,人教社编写和修订第七套全国通用中小学教材。1999年提出“跨世纪素质教育工程”。 | 重建与创新,打破“集权制”的绝对支配地位,因地制宜,“一纲多本”,编审分离;教材市场化。 |

| 1999年~至今 | “教材改革应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展……体现学生身心发展特点……注重学生探究,并提出观察、实验、操作、调整、讨论的建议”,增加“选修课程”“活动课程”。 | 探索与深化,大胆借鉴国际上的先进经验,“个性发展”;教材突出基础性、启发性、实践性、时代性、现代性、综合性。 |

请根据表格提供的材料,围绕教材改革变化自拟一个主题,并结合任何一时段予以阐述。(要求:主题明确,阐述须史论结合)

| A.强调发展科技的重要性 | B.与美国关系有所缓和 |

| C.与欧美贸易居主导地位 | D.放弃“一边倒”政策 |

| A.实施“211工程” | B.制定了《义务教育法》 |

| C.恢复高考制度 | D.成立人民教育出版社 |

1952年8月15日-17日3天,举行第一次全国统一高考。

1966年,高考停招。大学只接受推荐的工农兵学员。

1977年12月10日,全国各地573万考生参加高考。

1978年-2002年,高考时间固定在7月7日-9日这三天。但1978年是7月20日-22日和1983年是7月15日-17日。

2003年至今,高考日期是每年的6月7日-9日。但由于汶川大地震,2008年四川部分考试高考时间在7月3日-5日;由于新冠肺炎,2020年全国高考延期一个月举行,考试时间为7月7日-9日。

——据有关资料整理

从材料中提炼出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

| A.“文革”的破坏 | B.“教育大革命” | C.教师力量不足 | D.教育经费困难 |

材料 1952年,教育部颁发的教学计划中,将基础课程明显减少,专门化课程的总学时高达400学时。虽经1953年青岛修改教学计划会议,这种情况有所缓解,然而,综合大学只重教育不重研究、工科院校又只注重与国民经济密切相关的某些专业的局面仍未得到彻底纠正,导致基础理论工作无人问津。加之学习和使用俄语在20世纪50年代初期风靡全国,语言的障碍制约了中国与世界其他科技大国的交流,无形中越发拉大了中国与国际先进水平的距离。

——摘编自刘茗、王鑫《建国初期高等教育学习苏联的历史回顾与思考》

对材料中“新中国成立初期高等教育”提出自己的看法,并结合所学知识加以说明。(要求:看法明确,持论有据,表述清晰)

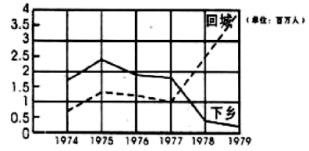

1974-1979年知识青年下乡和回城的情况

| A.改革开放 | B.恢复高考 | C.出国留学 | D.剩余劳动力转移 |

材料 由于教育向广大工农群众开门,翻身得解放的工衣群众都希望能走进校门。然而,当时的学校数量有限,所以希望受教育人数的无限性和国家所能提供的学校数量的有限性之间的矛盾十分突出。为了解决这一矛盾,刘少奇在调研的基础上于1958年提出了“两种教育制度的政策,即半工半读和半农半读。这一政策的出台,不仅在一定程度上缓解了需求与供给之间的矛盾,而且还扼制了轻视体力劳动的不良风气。随着入学机会的增加,学成者要求升学与上一级学校数量有限之间的矛盾又重。新凸显,当时国家还无力解决这一继发性的矛盾,因此就导致了为了升学而片面追求升学率的状况。“片追”搞了没几年,就被“文化大革命“运动淹没了,“上山下乡,向工农学习”代替了片面追求升学率。文革后高考制度的恢复;累积了十年的青年要一次性地拥入大学的门槛,所以“片追"又一次成为学生的选择。

(1)根据材料,概括新中国成立初期教育中存在的问题。

(2)根据材料并结合所学知识,分析这些问题出现的原因。

材料一 “孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”

——摘自司马迁《史记·孔子世家》

“父子有亲。君臣有义。夫妇有别。长幼有序。朋友有信。博学之。审问之。慎思之。明辨之。笃行之。”

——摘自宋代白鹿洞书院学规

材料二 “变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要成,在变官制。

——摘自梁启超《变法通议》

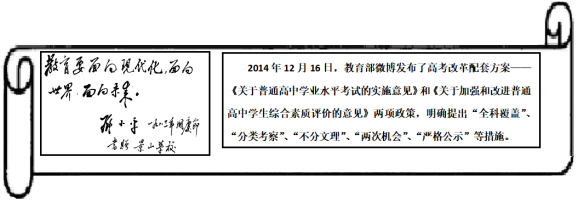

材料三

(1)概括材料一反映的教育教学主张。

(2)据材料二指出,梁启超认为教育改革在变法中有何重要地位。结合所学知识,分析梁启超得出这一认识的理由。

(3)指出材料三中邓小平提出该教育方针的时代背景,并就2014年教育部发布的新高考改革配套方案,谈谈你的看法。

材料一 在中国人的传统意识中,自己的政治、经济、文化是完善的,从来不需要向任何“蛮夷狄戎”学习。在这种封建文化势力一统天下的背景下,近代中国引进西学,从“开眼看世界”向“师夷长技”发展,最方便而自然的做法就是从儒家文化中引经据典,并将其发展成为引进西学的理论依据。

——王韵秋《关于近代以来中国几次思想解放运动的历史反思》

材料二

(1)根据材料一,概括近代中国引进西学的特点,并结合所学知识举例说明。

(2)图1、图2、图3各有怎样的作用?请你就材料二概括一个主题。