材料一 由于旧中国,广大工农群众没有学习机会而沦为文盲,因此,迅速消灭文盲,提高工农的文化水平,对于共产党来说,不仅是一项单纯的教育任务,还是一项政治任务。1956年,中共中央颁布文件强调“扫育课本的编写与扫盲教学必须联系农业合作化运动实际与群众生活实际",进一步推动了扫育运动的开展。至1964年,我国的文盲率已山建国前的约80%下降至37.8%。

——摘编自陈鸥《建国初期我国扫自教育的基本经验及启示》

材料二 截至2004年底,全国各县、镇、村有小学37万所,适龄儿童的入学率达98.6%;初中5.43方所,毛入学率达到94.1%。中等职业学校共培养农村学生1300多万人,培训农村劳动力4.6亿人次。全国农村义务教育经费拨款也由1997年的430亿元(54.8%)升至2002年的990亿元(78.2%)。农村中小学的校舍面积不断扩大,相关硬件设备的配置也有所增加,尤其是信息技术教育取得了较大进展。2004年,“一赀制”在全国农村中小学开始实行,乱收费问题进一步得到治理。农村中小学代课教师数量不断减少,专任教师学历合格率小学为97%,初中为86.5%。

——摘编自张红李俏《改革开放以来农村教育政策分析与绩效评估》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期农村开展扫盲运动的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新世纪我国推动农村教育发展的措施。

| A.体现了社会主义制度的优越性 | B.深受苏联教育的影响 |

| C.适应了国家工业化建设的需要 | D.有助于人口素质提高 |

| 年份 | 报考人数(万) | 高校录取人数(万) | 录取比例 |

| 1977年 | 570 | 27 | 4.74% |

| 1978年 | 610 | 40.2 | 6.59% |

| 1979年 | 468.5 | 28.4 | 6.06% |

| 1980年 | 333 | 28 | 8.41% |

| 1981年 | 259 | 28 | 10,81% |

| 1982年 | 187 | 32 | 17.11% |

| A.改革开放推动了高考的恢复 | B.高等教育与经济发展逐步相适应 |

| C.高等院校招生人数不断增长 | D.民众对高等教育的需求得到满足 |

| A.确立了我国较为完整的教育体系 | B.为社会主义教育指明了培养目标 |

| C.指出教育为社会主义现代化服务 | D.开始了“三个面向”的教育方针 |

材料一 近代中国的留学教育,与近代曲折的文化转型过程同始终。洋务时期留学教育的核心是学习西方的“坚船利炮”和“养兵练兵之法”。1901年,清廷实行新政,中国留学教育出现了留日学习西方政治制度的高潮。“五四”前后留学教育,则表现为大批留学生转向探求西方文化精神层面的内容。……留学生对西方物质文化的引入,改变了传统中国以小农经济为基础的生产方式,使资本主义机器生产成为中国社会生产方式的组成部分。留学生对西方制度文化精神文化的引入,直接导致了传统文化受到怀疑和冲击,加快了中国传统政治制度的灭亡。可以说一部留学史便是一部文化开放史

——摘编自张应强《中国近代文化转型与留学教育》

材料二 新中国成立后,留学教育进入了一个新的历史时期。1950-1965年,我国共向苏联、东欧、朝鲜等29个国家派出留学生一万余人,其中78%派往苏联。在留苏学生中,2/3的人学习理工科。文革时期,与我国各项社会事业一样,留学教育事业遭到了空前浩劫。改革开放后,我国加大派出留学人员数量,并确立了“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学政策。

——蒋凯、徐铁英《近代以来中国留学教育的历史变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代留学教育的特点及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括建国以来不同时期留学教育的变化。

(3)结合上述材料,分析影响留学教育的因素。

| A.全国开展扫除文盲的运动 | B.政府机关刊物的普及宣传 |

| C.高考统一招生制度的恢复 | D.“科教兴国”战略的提出 |

| A.高度重视增强文化软实力 | B.构建了完善的人才培养体系 |

| C.注重新政权意识形态教育 | D.集中力量解决社会主要矛盾 |

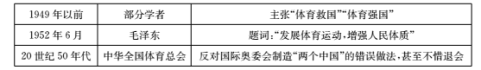

| A.体育往往被赋予特殊意义 | B.发展体育可以张扬国威 |

| C.人民体育体制的逐步确立 | D.体育的功能被充分挖掘 |

| A.教育和考试必须坚持政治原则 | B.改革初期人们的认识存在差异 |

| C.解放思想成为十分紧迫的任务 | D.过度的拨乱反正引起思想混乱 |

| A.政治因素在高等教育的改革中起着主导的作用 |

| B.新时期教育改革是为了应对国际经济竞争的挑战 |

| C.高校改革主要是为适应新形势下国家发展的需要 |

| D.高校改革主要是为了适应大规模经济建设的需要 |