材料一: 早期空想社会主义在莫尔(1478-1535)和康帕内拉(1568—1639),分别在其著作《乌托邦》和《太阳城》中,于西方教育史上第一次较为系统地论述了劳动教育问题。康帕内拉在书中认为现存社会是一个罪恶的世界,因为它鄙视工匠,尊崇那些游手好闲、役使大批奴仆过腐化生活的人。在莫尔设想的“乌托邦”中,宪法规定所有公民应该从事体力劳动,还有尽可能充裕的时间用于精神上的自由与开拓。康帕内拉还批判有闲阶级妇女无所事事而导致容貌衰老、肌肉松弛,不得不涂脂抹粉、精心打扮。莫尔还主张,儿童“从小学农,部分在学校接受理论,部分到城市附近农庄做实习旅行……每当有体力劳动的机会,就从事实际操作”。

——摘编自朱磊《早期空想社会主义劳动教育思想及其当代价值》

材料二:新中国成立后,劳动教育一直备受重视。 1950年,中央人民政府颁布《关于改革学制的决定》,提出各级各类学校应提倡实施教育与生产劳动相结合。1954年中宣部指明了体力劳动与脑力劳动的关系,提出体力劳动是一切劳动的基础。1957年,毛泽东提出要把培养全面发展的劳动者作为社会主义教育的根本目标。1958年中共中央《关于教育工作的指示》规定“在一切学校中,必须把生产劳动列为正式课程”,强调学生实践能力的重要性,注重与农业、工业生产技术相结合。文革时期劳动的作用被盲目夸大,劳动教育被误读,甚至出现了“唯劳动是教学、读书无用唯劳动”的极端倾向。

——摘编自郑程月、王帅《建国70年我国劳动教育的演进脉络、时代内涵与实践路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括早期空想社会主义者劳动教育思想所体现的理念,并分析其产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后到文革时期我国劳动教育思想产生的影响

(3)结合两段材料,谈一谈早期空想社会主义者和新中国成立后的劳动教育思想给今天的劳动教育所留下的经验和启示。

2 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一杜佑《通典》中记载:“(唐朝科举制度)考核资叙郡县乡里名籍父祖官名,内外族姻……(严禁)刑家之子,工商殊类(应试)。”当时有人说唐朝科举是“五十少进士,三十老明经”,唐代诗人赵暇诗曰,“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”。

材料二

| 1888年 | 清政府准设算学科取士,首次将自然科学纳入考试内容。 |

| 1898年 | 加设经济特科,荐举经时济变之才。 |

| 1901年 | 清延实行“新政”后,各地封疆大吏纷纷上奏,重提改革科举。恢复经济特科。 |

| 1904年 | 清延颁布《奏定学堂章程》,作为第一个经由政府顺布并在全国范围内付诸实施的官方学制文件,其颁布标志着中国近代学制的诞生。 |

| 1905年 | 袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,威趋实学。 |

| 1906年始 | 清延诏准所有乡试,会试一律停止。 |

材料三1949年12月教育部召开第一次全国教育工作会议,明确了新中国教育工作的目的,即“为人民服务,首先为工农服务,为当前的革命斗争与建设服务”。

1958年9月,中共中央、国务院发出《关于教育工作的指示》中明确提出“党的教育工作方针,是教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合”,同时指出“教育的目的,是培养有社会主又觉悟的有文化的劳动者”。

“文革”时期,人才选拔制度概括为十六个字“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”,上大学盖几个章就行,还有补贴,工农子女有优势。1977年,《人民日报》头条刊出,高考招生范围为“工人,农民,上山下乡的知识青年和回乡的知识青年,复员军人、干部和应届高中毕业生”。

(1)归纳材料一蕴含了唐朝科举制度的哪些信息?

(2)结合材料二及所学概括清朝教育领域改革的特点,并指出其社会背景,

(3)结合材料三及所学,分析新中国成立后不同时期教育政策变迁与社会发展之间的内在联系。

无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基。俾学生心术壹归于纯正.而后以西学渝(渗透)其智识,练其艺能,务期他日成材,各适实用,以仰副国家造就通才、慎防流弊之意。

——张之洞等在清末“新政”期间的《重订学堂章程折》

(1)“忠孝”观念在我国西汉、两宋得到重大发展,列举其中的代表人物和主要观点,以这种观念为主导的选拔人才制度在隋唐出现重大变革,指出这种制度变革并评价其积极作用。

(2)根据材料,概括清末“新政”教育改革在教育内容、培养目标方面有什么特点,指出这一教育改革的指导思想。

(3)20世纪60年代中期到70年代后期,中国教育事业受到极大破坏,分析这一现象出现的背景。

(4)某历史兴趣小组决定围绕清末“新政”学堂章程开展研究性学习,请你为他们提供三种获取相关探究资料的方法

材料 由于教育向广大工农群众开门,翻身得解放的工衣群众都希望能走进校门。然而,当时的学校数量有限,所以希望受教育人数的无限性和国家所能提供的学校数量的有限性之间的矛盾十分突出。为了解决这一矛盾,刘少奇在调研的基础上于1958年提出了“两种教育制度的政策,即半工半读和半农半读。这一政策的出台,不仅在一定程度上缓解了需求与供给之间的矛盾,而且还扼制了轻视体力劳动的不良风气。随着入学机会的增加,学成者要求升学与上一级学校数量有限之间的矛盾又重。新凸显,当时国家还无力解决这一继发性的矛盾,因此就导致了为了升学而片面追求升学率的状况。“片追”搞了没几年,就被“文化大革命“运动淹没了,“上山下乡,向工农学习”代替了片面追求升学率。文革后高考制度的恢复;累积了十年的青年要一次性地拥入大学的门槛,所以“片追"又一次成为学生的选择。

(1)根据材料,概括新中国成立初期教育中存在的问题。

(2)根据材料并结合所学知识,分析这些问题出现的原因。

材料

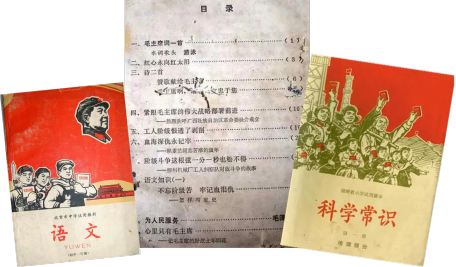

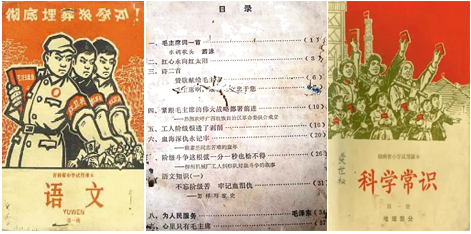

(2)图所示教材出现在新中国哪一时期?当时教材所呈现的特色主要是由哪些原因造成的?

材料一 孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二 父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,右五教之目。……熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理以修其身,然后推以及人。非徒欲其务记览为词章,以钓声名、取利禄而已也。

——朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料三 1968年12月22日,《人民日报》文章引述了毛泽东指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”。随即在全国开展了知识青年“上山下乡”活动。……对当时的知青来说,他们到农村去,是为了消灭“三大差别”,带有积极的理想主义色彩,邢燕子、侯隽、董加耕等一大批优秀青年,便是他们的典型代表。……知识青年上山下乡,是特殊的历史为一代青年提供的一条特殊的道路。在这条道路上,有宝贵青春的荒废,有美好理想的破灭,有生活信心的动摇,更有一代知青的奋斗业绩。在国家最艰难的岁月,是他们同当地人民一起,用自己的勤劳和智慧,支撑着共和国大厦。较之后来的青年,他们更多一些对人生艰辛的领悟,更多具有吃苦耐劳的品格。“知青”二字已不是单纯字面上的含义,而是那段特殊经历赋予他们的一种“资格”。

——摘编自人民网《1968年2000万知识青年上山下乡》

(1)根据材料一和所学知识,简述孔子在教育方面的成就,并分析时人嘲笑孔子的原因。

(2)根据材料二.概括朱熹教育方面的核心主张。结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识评析“知识青年上山下乡运动”。

材料一 1912年四川军政府令:“前清小学教科书,凡有尊儒崇满清及不合共和国宗旨等课,分别订正。”9月又饬废止读经,禁用清朝会典律系等为教科书。高初等小学加授缝纫课,高小改中国文为国文,中国史为本国史,格致课改为理科,增设英语,又饬注意体操、音乐、图画、手工等科。(据贾大泉《四川通史》卷七)

(1)根据材料一概括1912年四川小学课程指导思想的突出变化,并分析其积极作用。

材料二

(2)上图所示教材出现在新中国哪一时期?当时教材所呈现的特色主要是由哪些原因造成的?

材料三 20世纪七八十年代,我国高中历史教材对工业革命的影响表述为三个方面:促使社会生产力迅速提高,巩固了资本主义各国的统治基础;使整个社会日益分裂为两大对立阶级——资产阶级和无产阶级;西方资本主义国家展开疯狂的殖民掠夺,使东方从属于西方。现行高中历史教材大多表述为:工业革命极大地提高了生产力,促进了相关国家从农业社会向工业社会的转变,并推动其进行民主化改革和法制化建设。工业革命促进了城市化进程和科学教育的发展,促进了科学共产主义的产生。工业革命使工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大阶级。工业革命推进了资本主义殖民体系的形成,密切了国际交流,促进了先进生产技术和生产方式的传播,扩大了工业文明对世界的影响。(据高中历史教材整理)

(3)根据材料三,指出两个时期高中历史教材关于工业革命影响的表述体现了何种不同的历史观?说明现行高中教材对工业革命影响的表述反映了哪些方面的时代要求?

8 . 鸦片战争后,国门被打开,中外交往日趋频繁,培养对外交往人才的问题逐渐引起重视。阅读材料,回答问题。

材料一1862年,京师同文馆创办,首先开设英文馆,并随对外交往形势的发展和洋务运动的深入,增设其它语种和近代西学课程,逐渐由一所外语学校发展成集外语和近代科学于一体的技术学校,其英语教学是我国近代外语教学的开端。

材料二1952年开始院系调整时,撤销合并了大部分学校的英语系科,德语、法语等语种也被缩减。1953至1956年间,全国俄文专科学校纷纷建立,综合性大学俄文系招收人数大幅增加

——根据张同冰《新中国外语教育发展回顾》

材料三1983年高等学校各外语专业在校生人数

材料四歌曲《中国话》歌词:……各种颜色的皮肤各种颜色的头发,嘴里念的说的开始流行中国话,全世界都在学中国话……孔夫子的话越来越国际化,全世界都在讲中国话,我们说的话让世界都认真听话。

(1)根据材料一,概括指出京师同文馆为什么要首先开设英文馆。

(2)结合所学知识,指出20世纪50年代促使我国对外语教育实施重大调整的因素有哪些。

(3)依据材料三,指出新时期我国外语教育发生了哪些变化。并分析促成这些变化的原因。

(4)有人认为,21世纪汉语即将成为世界第一语言。你是否同意这一观点?结合所学知识说明你的理由。

9 . 阅读下表,回答问题。

新中国成立以来高考制度改革历程

| 1949 | 新中国成立后,各高校沿袭民国时期做法,实行单独招考 |

| 1952 | 全国高校基本参加全国统一招生考试,按照苏联模式进行联系调整,重工轻理,取消部分学校政法、财经等人文学科 |

| 1966 | 取消高考制度,采取“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的录取办法 |

| 1977 | 邓小平出任副总理,分管文教,恢复高考 |

| 1984 | 英语成为高考必考科目 |

| 1985 | 上海自主命题,这次改革有效促进了上海教育有质量的整体提升 |

| 1999 | 国家批准大学扩大招生规模,1999年大学招生人数增长47.4%,教育部开始推行“3+X”科目考试方案,广东率先改革,2001年大多数省市实行文科、理科综合考试 |

| 2001 | 部分重点高校实行“自主招生”试点,至2010年有七十余所高效具有自主招生资格 |

| 2017 | 上海浙江启动高考改革试点,打破文理分科,实行“3+3”,选举科目采用“6或7选3”模式,英语考试开始试行一年两考 |

高考制度是中国教育制度的关键环节,请根据表中信息,任选其中两个阶段概括高考制度改革的特点并分析其原因。